RESUMEN

El artículo tiene como propósito problematizar el género en tiempos de pandemia, reconociendo las conductas de autocuidado, emociones y percepciones de cambios de rutina en la vida diaria desde la perspectiva de los hombres. Desde un diseño mixto se accede a hombres y mujeres de diversas edades y territorios quienes responden, en el segundo semestre de 2020, un cuestionario semiestructurado que busca recoger sus experiencias en tiempos de pandemia. Los supuestos de trabajo se fundamentan en una visión de masculinidades hegemónicas donde los hombres cuidan menos de su salud, no expresan sus emociones y desarrollan menos tareas domésticas, volcando su vida hacia el trabajo. Se plantea el supuesto que los hombres más jóvenes tienden a alejarse de estas conductas y estarían desarrollando de forma tácita masculinidades contra hegemónicas, pues están compartiendo diariamente con mujeres de una nueva generación que en el discurso y en sus acciones buscan dar un vuelco al patriarcado. Los resultados dan cuenta que en algunos aspectos los supuestos se relacionan con los datos obtenidos en lo que refiere, principalmente, a las labores domésticas, gestión de las emociones y cuidado de la salud mental donde mayormente se establece la diferencia entre hombres y mujeres. Entre los mismos hombres no se observan diferencias importantes entre jóvenes y adultos, por lo que se hace necesario continuar educando a las nuevas generaciones sobre relaciones de convivencia más amigables y equitativa entre los géneros.

ABSTRACT

The article aims to problematize gender in times of pandemic, recognizing self-care behaviors, emotions, and perceptions of routine changes in daily life from the perspective of men. From a quantitative design, men and women of different ages and territories are accessed who respond in the second semester of 2020 to a semi-structured questionnaire that seeks to collect their experiences in times of pandemic. The research assumption is based on a vision of hegemonic masculinities where men take less care of their health, do not express their emotions, and carry out fewer domestic tasks, turning their lives towards work. The idea is put forward those younger men tend to move away from these behaviors and are tacitly developing counter-hegemonic masculinities, since they are sharing daily with women of a new generation who in their discourse and in their actions seek to overturn patriarchy. The results show that in some aspects the assumptions are related to the data obtained with regard, mainly, to housework, emotional management, and mental health care where the difference between men and women is mostly established. Among men themselves, there are no significant differences between young people and adults, so it is necessary to continue educating the new generations about more friendly and equitable coexistence relationships between the genders.

INTRODUCCIÓN

Incorporar la perspectiva de género al análisis y comprensión de los contextos de autocuidado en tiempos de pandemia, significa aproximarse a la experiencia situada de hombres y mujeres que experimentan cambios en su vida cotidiana en situación de confinamiento que trae consigo incertidumbres radicales vinculadas con el trabajo y modificación de las rutinas familiares y sociales. Las redes de apoyo formales de programas de ayuda y protección social también pueden obstaculizarse debido a la modernización del Estado, quien ha tendido hacia un Estado digital, cuestión que se evidencia con mayor fuerza en las segregaciones por territorio, por capital social y simbólico.

De esta forma los contextos de inseguridad, escepticismo y desprotección en el que acontece la pandemia en el mundo y en Chile, es reflejo de lo acontecido en el siglo XXI donde “el mundo ha sido espectador y partícipe de grandes cambios en materia económica, tecno informacional, científica y cultural, no obstante, en términos de desarrollo humano, equidad social y de discriminación de género, persisten las brechas injustas y amenazadoras” (Brito, Basualto, Posada, Castro, 2019b, p. 99).

En tiempos de pandemia la perspectiva de género desde la salud ha estada problematizada por el tema del autocuidado, cocuidado, contagios, decesos, exposición al contagio, salud mental, violencia, funciones domésticas, entre otros (Fernández-Luis, Marbán, Pajín, Saavedra y Soto, 2020; Madrigal y Tejeda, 2020).

En este contexto de pandemia los estudios han llegado a la convicción preliminar que los hombres son más afectados gravemente por la enfermedad de COVID-19 que las mujeres, sobre todo en cuanto a severidad de la enfermedad y a la letalidad (Moreno-Tetlacuilo y Gutiérrez, 2020; Madrigal y Tejeda, 2020; Smith et al., 2020).

Respecto del tema autocuidado, según la investigación realizada por Capraro y Barceló (2020) en Estados Unidos, concluyeron que los hombres tienen menos intención que las mujeres de usar una cubierta facial pues le genera emociones negativas de vergüenza, debilidad y estigma, a esto se suma que los hombres creen menos que las mujeres que serán gravemente afectados por el coronavirus. La investigación de Sousa, da Silva, Lopes, Rezende y Queiroz (2020), realizada en Brasil, concluyó que los hombres muestran una baja adherencia a las medidas preventivas como el uso de mascarillas, higiene de manos y medio ambiente, uso de alcohol en gel, cumplimiento de la cuarentena y distanciamiento social; además de que son más propensos a manifestar trastornos psicológicos por la sensación de incertidumbre.

Según los estudios de Madrigal y Tejeda (2020) realizados en Centroamérica, se percibe que los hombres no poseen acciones de prevención, de contención, ni educación frente al virus. Esto se manifiesta principalmente en las prácticas de incumplimiento de las medidas sanitarias, como transitar por las calles sin mascarillas, organizar encuentros en esquinas de barrios populares y organizar actividades deportivas declaradas ilegales por la normativa de prevención. Lo más complejo es la banalización de las medidas sanitarias, pues se ha estudiado que, en las redes sociales, especialmente, hombres jóvenes viralizan estrategias para eludir las normativas declaradas por la autoridad para prevenir el coronavirus.

Al respecto, el artículo busca aportar a los estudios de género y pandemia, proponiendo como objetivo el problematizar el género en tiempos de pandemia, reconociendo las conductas de autocuidado, emociones y percepciones de cambios de rutina en la vida diaria desde la perspectiva de los hombres.

Para alcanzar el objetivo se opta por una metodológica mixta, a través de una consulta digital en formato de cuestionario semiestructurado donde, junto a las alternativas, se da la posibilidad de escribir otra impresión.

El artículo se ordena en cinco apartados. El primero refiere al marco teórico, donde se desarrollan temáticas de pandemia, género y autocuidado, el segundo acápite da cuenta del marco metodológico, el tercero propone los resultados, el cuarto apartado refiere a las discusiones del estudio y en la quinta sección se comparten las conclusiones.

1. MARCO TEÓRICO

1.1. Género y pandemia

La pandemia afecta en forma distinta a hombres y mujeres y de manera diferenciada por su multifuncionalidad, por los roles de género adscritos y que en estos contextos se maximizan, lo que ha sido soslayado por las políticas de emergencia o políticas de salud, incluyendo también la salud mental (Mesa Social COVID, 2020). En el caso de la pandemia, las mujeres han asumido dobles jornadas laborales para cumplir con los requerimientos y expectativas del hogar y del trabajo. Esto ha traído enfermedades de salud mental, estrés, fatiga, insomnio, entre otros. Además, la complejidad de la pandemia ha visibilizado las profundas brechas de género existente en la sociedad chilena, en tanto violencia de género estructural como evidencia de los constructos patriarcales que subyacen a nuestra realidad, con un despliegue performativo en las manifestaciones y prácticas micromachistas (Bonino, 2005) que operan en los diversos ámbitos de la vida cotidiana.

Respecto de quienes se dedican al cuidado de otros, este rol ha sido asumido por las mujeres, generalmente sin remuneración, invisibilizado y como una prolongación del rol de madre, cuestión que está enraizada desde las tradiciones patriarcales que hunde sus raíces en el micromachismo imperante. Por tanto, el imperativo es realizar un giro hacia un sistema comprensivo del género “que posea un componente político, social y cultural en la medida que es originador y originante de nuevas relaciones sociales, tiene la potencia de cambiar la historia” (Brito, Basualto y Posada, 2019, p. 72).

1.2. Autocuidado y cocuidado en tiempos de pandemia

La abrupta aparición y propagación del COVID-19 por el mundo ha sido un problema sanitario y por tanto ha demandado a los estados enfrentarse a las inequidades, las pobrezas y la urgencia de cambios sustantivos del bienestar, condiciones sanitarias y de salud pública, cuestión que no ha sido posible en un sistema que, continuamente, ha segregado por género, edad, territorios y condiciones socioeconómicas.

En pandemia, esta situación es crítica puesto que el autocuidado que es, a la vez, un cocuidado, debe desplegarse en corresponsabilidad, este es un cambio cultural que se debe aprender, dado que hemos estado inmersas/os en un mundo individualista, materialista e indiferente. En la actualidad existe una codependencia e incumbencia comunitaria de construir relaciones y acciones que permitan la erradicación de la pandemia.

Es así que la organización territorial, local, vecinal y familiar ha tenido que activar protocolos de aislamiento físico, uso de mascarillas, lavado de manos y aforos reducidos, además de otros procedimientos que permitan una construcción más humanitaria que opere desde la comprensión y no solo desde la sanción. En ese sentido, la colaboración, la reciprocidad, la información permanente son formas de constituirse en ciudadanos/as activas/os en la erradicación del virus. No solo es importante que existan los protocolos, sino que estos deben utilizarse buscando el bien común de las personas y de las comunidades. Lo anterior, permitiría “enfrentar la crisis, y mantener su bienestar subjetivo” (Posada, 2020, p. 59), máxime cuando se realiza desde una visión conjunta optimista y mancomunada.

Esta realidad de crisis es sostenida en el tiempo, con el riesgo permanente de enfermar y contagiar a la familia, lo cual genera una sensación de inquietud y estrés al estar permanentemente amenazados por un virus que es desconocido y con una vacuna que no entrega todas las certezas por su reciente inoculación, cuestión que impide tener certidumbres con respecto a una sensación de tranquilidad de la esperada inmunidad. Recientes estudios de opinión (Fuentes, 2021; Yáñez, 2021; Cadem, 2021) realizados en Chile los primeros meses del 2021, indicarían que son las mujeres quienes muestran mayor rechazo a la inmunización, lo que se explicaría por la información transmitida por los medios de comunicación y redes sociales, las que han cuestionado la efectividad y efectos secundarios de las vacunas que se administran en el país. El interés de los varones pasaría principalmente por la oportunidad que esta inmunización generaría en las posibilidades de retornar al trabajo, de posibilidades de encontrar un nuevo empleo. Es decir, en los varones el acceso a la vacuna se comprendería como una oportunidad de ser considerado apto para las actividades productivas. Esta situación puede comprenderse desde las condicionantes de las masculinidades hegemónicas que requieren de la validación social como sujeto productivo (Careaga y Cruz Sierra, 2006), situación especialmente relevante en los países latinoamericanos, donde la organización social del trabajo está fuertemente vinculada con la cultura machista patriarcal que promueve el neoliberalismo.

El autocuidado, refiere necesariamente un cocuidado, de otro modo, significaría que “los seres humanos en tanto individuos separados unos de otros que forman un colectivo cuando se reúnen, solo por agregación” (Schwarz, 2020, p. 10), en este sentido, en una perspectiva de cocuidado, los seres humanos desde lo relacional somos parte de un engranaje colectivo. En Pandemia, la necesidad del cuidado recíproco e interdependiente es una condición sine quanon, esto demanda estar atentos a las indicaciones de las autoridades sanitarias, información de los medios de comunicación oficiales, puesto que en estos casos suele circular información falsa, exagerada o demasiado ideologizada, lo que distorsiona la información ocasionando prácticas equívocas o confusas.

1.3. Masculinidades y pandemia

Las conductas en pandemia reproducen los esquemas tradicionales que señalan que las mujeres despliegan acciones de autocuidado y cocuidado más responsables que los hombres. Las cifras indican que los fallecimientos por COVID-19 afectan en mayor medida a los hombres (Madrigal y Tejería, 2020). Es decir, los hombres viven y enfrentan la enfermedad de modo distinto desde una fábula personal y en concordancia con esquemas masculinos aprendidos, “que genera espacios de vinculación desde la superioridad masculina promoviendo las relaciones de dominación en los contextos sociales complejos y condiciones de vulnerabilidad” (Azócar, 2020, pp. 169-170), acrecentado por empleos precarizados o cesantía y escaso acceso a la salud (Ruxton y Burrell, 2020), situación que conlleva riesgos y exposiciones a problemas de salud mental y física, siendo los hombres de la tercera edad el grupo más vulnerable (OPS, 2019). Es así, que frente a la pandemia las conductas tienden a ser de descuido en el uso de mascarilla, acciones arriesgadas, participación en eventos públicos, no respetar la distancia física, entre otros. A esto se agrega el abandonar o desestimar las tareas cotidianas centradas en el cuidado del hogar, de sí mismos y de otros, centrando su quehacer en responder eficiente y únicamente a los temas laborales y descuidando su propia salud desde una lógica evitativa, soslayando la realidad de crisis y riesgo.

El autocuidado y el cuidado están vinculados con lo femenino y ejercido por mujeres (Madrigal y Tejería, 2020), por tanto, desde una perspectiva de una masculinidad hegemónica, ser hombre significa estar alejado del cuidado, pues la relación con la salud es descuidada, reactiva y se realiza en período terminal y cuando los efectos de la enfermedad son evidentes e invalidantes; es decir, se sustenta la idea que el hombre no se preocupa de la prevención y sus acciones son temerarias. Sin embargo, este análisis debe realizarse considerando aspectos contextuales y sociales, tales como la edad, clase social, etnia, territorios, entre otros (Jiménez, 2020).

Es así como, desde una perspectiva hegemónica, ocurre una sanción social al hombre que se cuida en lo estético o realiza acciones preventivas, siendo catalogado como signo de debilidad. Cuestión que se ha incrementado en contexto de COVID-19 (Toro, Parra y Alvo, 2020) puesto que estos preceptos inflexibles y resistentes de construcción de masculinidades ocasionan que los hombres conciban su salud como una preocupación secundaria y, por tanto, desestimen las medidas de prevención respecto de la pandemia.

También se puede mencionar que los programas y políticas públicas de salud no los distinguen, ni son considerados como sujetos de intervención. Los mandatos de la masculinidad operan desde la gestión de la reprobación y de la exclusión de aquellos sujetos que se alejan de los parámetros establecidos socialmente como aceptables, dentro de la norma masculina local y que tiene relación con los contextos sociales, económicos, políticos y culturales desde donde se comprenden las relaciones de género en nuestros países de la región.

1) MARCO METODOLÓGICO

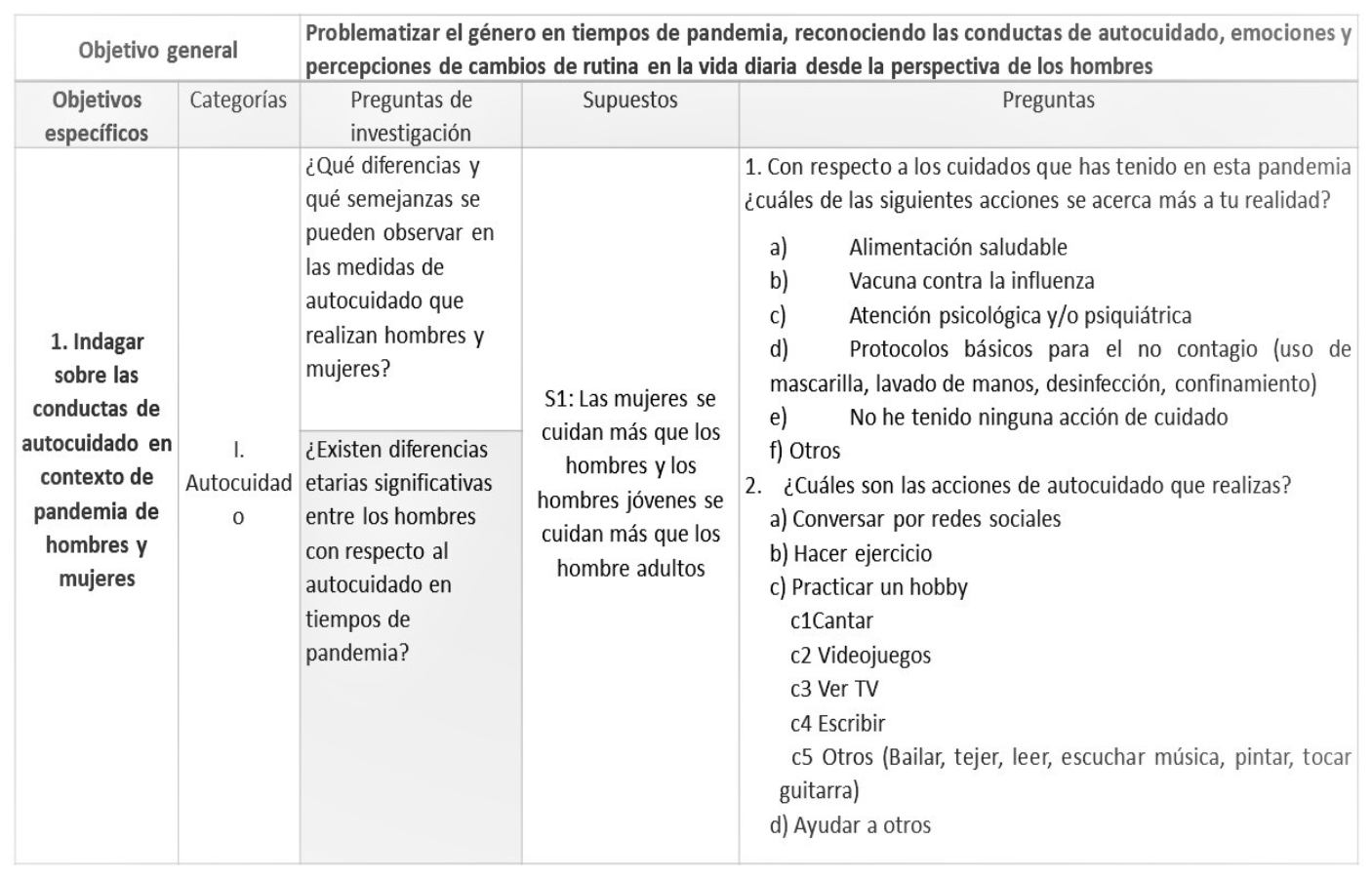

La investigación opta por una metodología mixta (Hernández Sampieri y Torres, 2018, p. 611) cuya técnica de recolección de datos es una encuesta digital semiestructurada como instrumento de investigación. Se levantaron los objetivos, las preguntas de investigación, los supuestos y las preguntas, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1. Matriz investigativa

Fuente: elaboración propia.

La utilización de una encuesta semiestructurada (Jansen, 2012; Corbetta, 2007) permitió reconocer las dificultades propias del contexto de pandemia para el establecimiento de estrategias de investigación mixta, junto con aprovechar las plataformas digitales disponibles y de amplio uso. La selección de este instrumento está en relación con la oportunidad de acceder a la mayor cantidad de sujetos posibles, mediante el uso de estrategias digitales de viralización del instrumento, junto a la respuesta rápida y sencilla por parte de las personas consultadas. Ante ello, las características de la encuesta como instrumento de investigación aseguraron el acceso y distribución dentro de los parámetros definidos, además de posibilitar el acceso en línea a los resultados. Dadas las características metodológicas de la investigación que se presenta, especialmente en la utilización de métodos y estrategias mixtas, como la oportunidad y posibilidad de realización de esta dentro de las restricciones sanitarias y presupuestarias, resulta importante señalar que los resultados presentados no pueden ser considerados representativos, pues solamente responden a quienes participaron de la consulta realizada virtualmente.

El diseño muestral consideró la técnica de muestreo no probabilístico, intencional, opinático de bola de nieve (Ruiz Olabuénaga, 2012, p. 64) al vincularse con sujetos en función de personas que previamente participaron del estudio y recomendaron nuevos participantes. Los participantes iniciales fueron invitados personalmente por el equipo investigador mediante los criterios de acceso y oportunidad; es decir, la facilidad para contactar y la conjunción entre la situación de pandemia y el contacto virtual permanente que se tuvo con aquellos sujetos durante el segundo semestre del año 2020, desde donde se generaron las recomendaciones de nuevos participantes.

El estudio considera a 535 personas de los principales centros urbanos del país. El 57,4% se ubica en un rango de edad entre los 18 y 35 años, 40% posee educación universitaria incompleta, 24% educación universitaria completa, 22% estudios de posgrado y 14% educación media completa. En cuanto a las zonas geográficas, el 57,2% pertenece a la Región Metropolitana de Santiago y un 30,5% a la Región de Valparaíso.

La unidad de análisis está compuesta por sujetos que residen en Chile, sin predeterminación de nacionalidad, todas y todos mayores de 18 años. Se han considerado las respuestas de quienes se han identificado con el género masculino, lo que corresponde al 19,3% del total de respuestas recibidas, lo que equivale a 103 hombres y 423 mujeres. El desglose etario de los hombres es el siguiente: 35 entre 18 a 25 años; 15 entre 26 a 35 años; 16 entre 36 a 45 años; 20 entre 46 a 55 años y 17 entre 56 a 75 años.

El análisis de los resultados responde al objetivo general del estudio referido a problematizar el género en tiempos de pandemia, reconociendo las conductas de autocuidado, emociones y percepciones de cambios de rutina en la vida diaria desde la perspectiva de los hombres. Lo anterior permitirá discutir sobre la vivencia de los hombres respecto de la pandemia en comparación con las mujeres y entre ellos mismos, bajo el presupuesto que las nuevas generaciones tendrían más presente el concepto de nuevas masculinidades, desarrollando praxis desde lo contra hegemónico. Desde este supuesto, el análisis de los resultados se despliega por objetivo y en cada pregunta se desagrega las respuestas de los hombres por grupo etario comparándolo con el total del grupo de mujeres y, a la vez, se hace una diferenciación entre los hombres jóvenes considerados el segmento entre los 18 a 35 años y los hombres adultos entre los 36 hasta los 75 años.

En cuanto a los resguardos éticos, se informó a quienes participaron sobre las características de la investigación, efectos y consecuencias para quienes responden, junto con la oportunidad de recibir las conclusiones del estudio. La contestación de la encuesta implicó la aceptación de las condiciones de esta, respecto de la confidencialidad de la identidad de las y los participantes, utilización de la información para fines del estudio y compartir los resultados de la investigación.

3) ANÁLISIS DE RESULTADOS

El desarrollo se realiza a partir de los tres objetivos específicos señalados en la Tabla 1 que responde a tres categorías de análisis: autocuidado, emociones y percepciones de cambio en la vida diaria.

3.1. Conductas de autocuidado

En este apartado se desarrolla el primer objetivo relativo a indagar sobre las conductas de autocuidado en contexto de pandemia de hombres y mujeres. La primera pregunta refiere a los cuidados sanitarios, donde se les solicitaba a los participantes que eligieran las alternativas que más se acercara a su realidad, pudiendo marcar varias opciones y además en la alternativa otros podían señalar nuevos cuidados que no aparecían en la lista. Las alternativas se elaboraron sobre aspectos que las autoridades sanitarias han señalado importantes para el cuidado de salud como se señala en la Tabla 1.

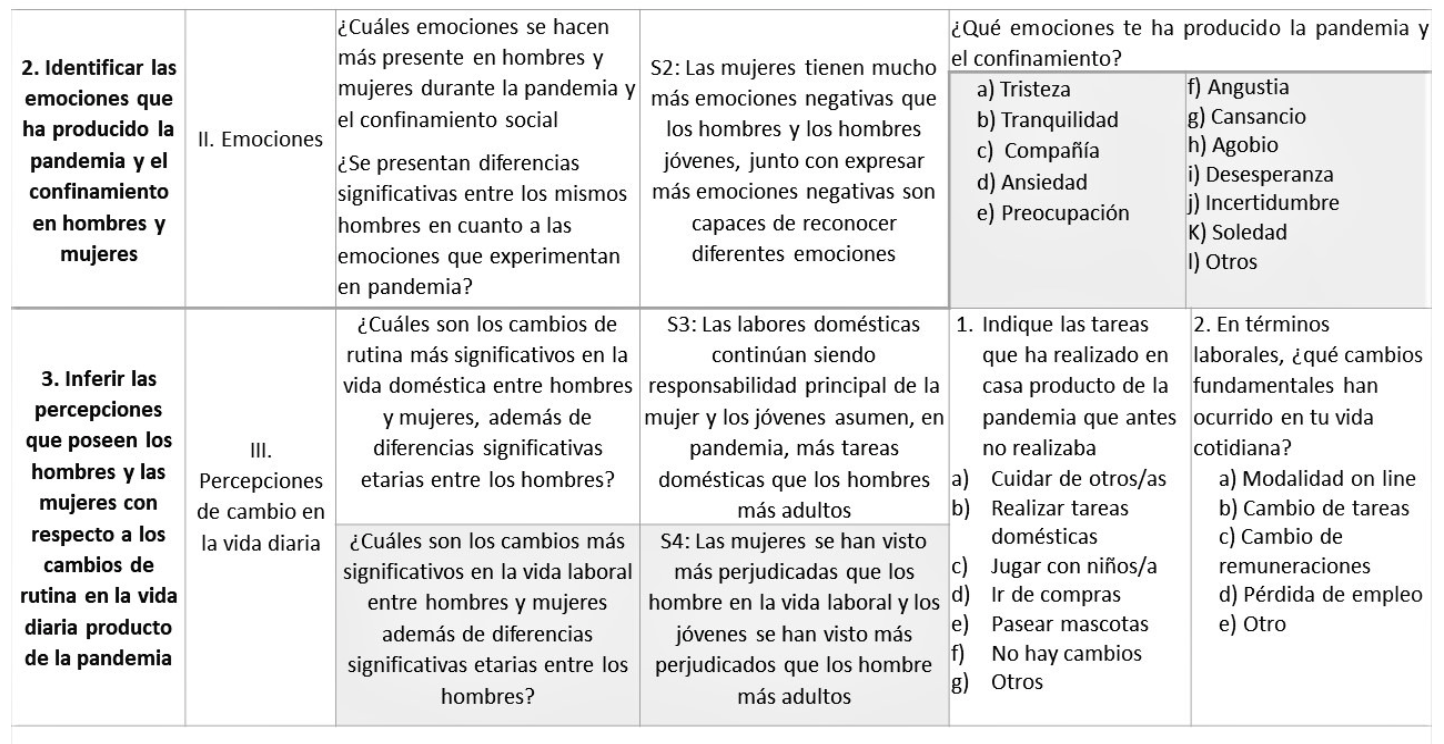

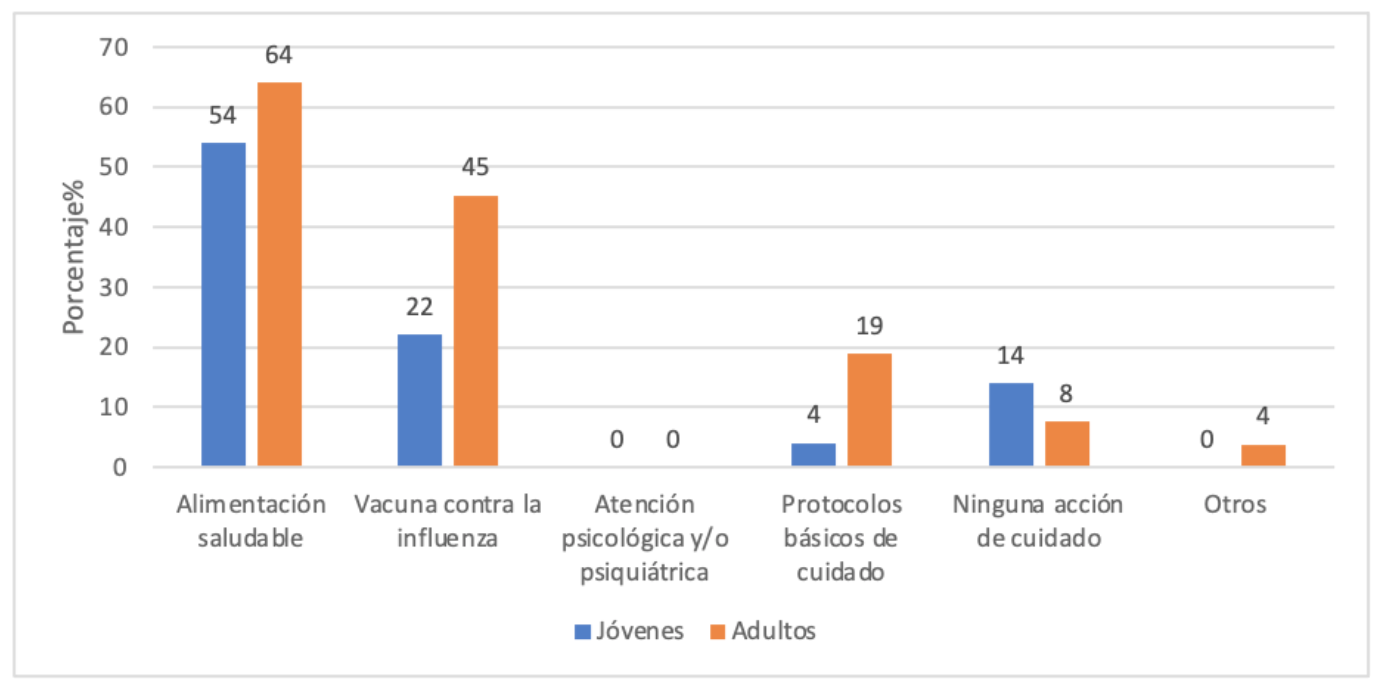

La Tabla 2 da cuenta de los resultados de los hombres por rango etario y la comparación con el total de las mujeres participantes.

Tabla 2. Resultados sobre el cuidado. Respuestas de los hombres y en comparación con las mujeres

Fuente: elaboración propia.

Respecto de los cuidados que los hombres han tenido en la pandemia, el 59% afirma que ha tenido una alimentación saludable, el 34% declara haberse vacunado contra la influenza, mientras que el 12% señala haber tenido alguna conducta de cuidado como el uso de mascarillas, lavado de manos, desinfección y confinamiento, pero, al mismo tiempo, el 11% afirma no haber tenido ninguna acción de cuidado. Ahora bien, si se comparan estas cifras con las mujeres, en términos porcentuales no hay variaciones significativas en las respuestas; sin embargo, donde las mujeres denotan más cuidado de sí mismas con respecto a la situación de pandemia y del confinamiento son en otros tipos de cuidado relativos más bien a la salud mental, como la meditación, el yoga, el escuchar música relajante, o el acompañamiento espiritual que alcanza un 14% en comparación con un 2%. Finalmente llama la atención que ninguno de los hombres se refiera al cuidado de su salud mental o atención profesional como un psicólogo o psiquiatra, en cambio las mujeres, aunque igual de forma escasa (2%) han acudido más a este tipo de profesionales.

Si se desagregan los datos por edad y considerando puntos porcentuales significativos, los hombres más adultos son los que indicaron con mayor frecuencia la importancia de una alimentación saludable y el porcentaje más bajo de un 51% correspondiente a los más jóvenes entre los 18 a 25 años. Lo mismo ocurre con la vacuna de la influenza y los protocolos básicos, donde los jóvenes presentan un porcentaje menor que los hombres más adultos. Esto resultados son coherentes con la opción, no he tenido ninguna acción de cuidado, de los segmentos más jóvenes es de 14 y 13% respectivamente.

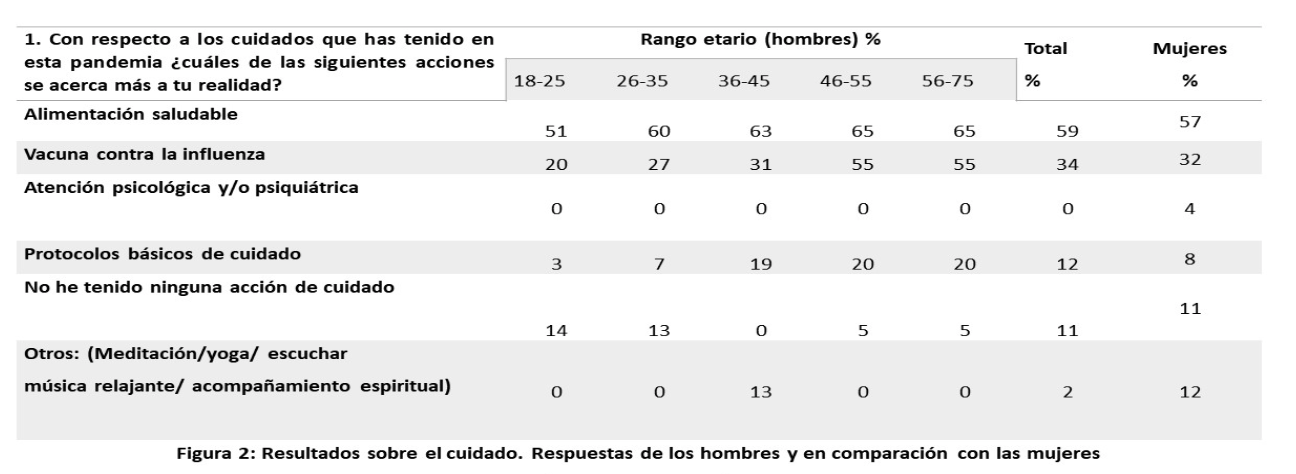

En el Gráfico 1 se comparan las conductas de cuidado entre los hombres jóvenes y los adultos. Se puede apreciar que significativamente los hombres más adultos son los que presentan mayores acciones de cuidado ante el contexto de pandemia.

Gráfico 1. Conductas de cuidado jóvenes y adultos hombres

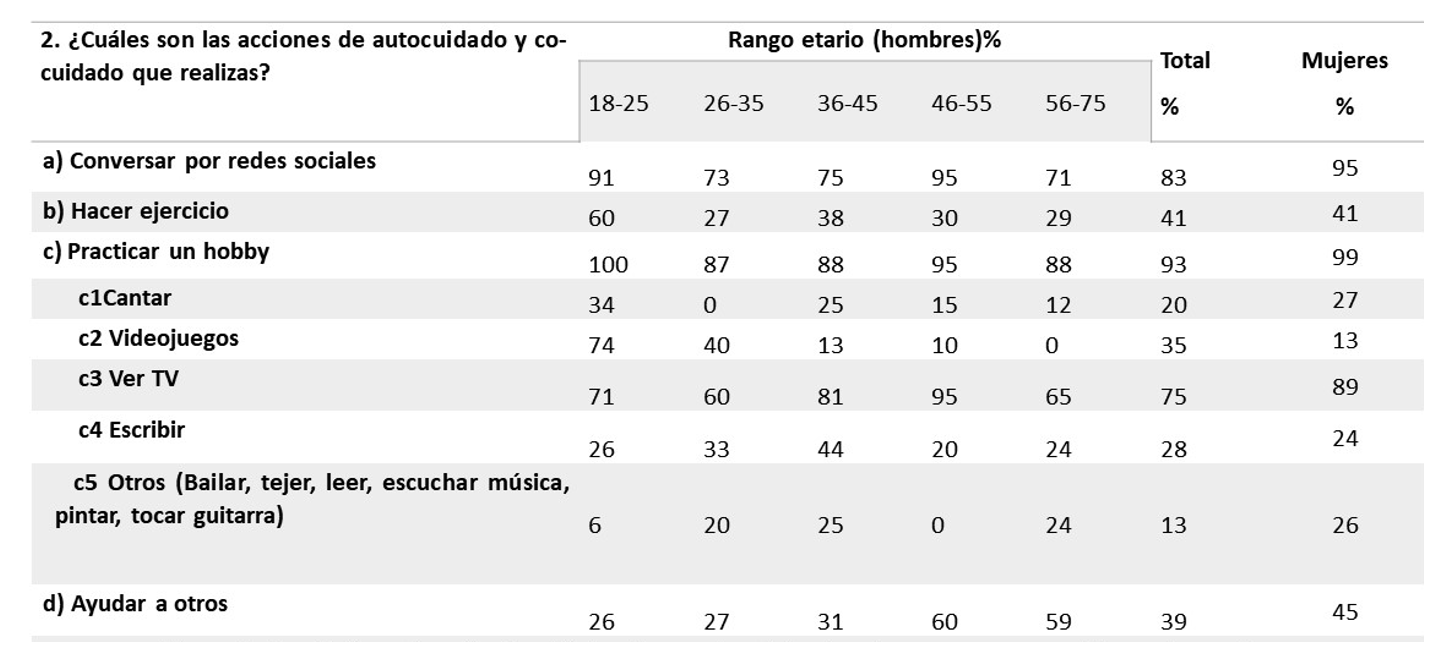

En el mismo ámbito del autocuidado, respecto de la pregunta ¿Cuáles son las acciones de autocuidado que realizas? se propusieron alternativas dirigidas al tiempo de confinamiento y el hacer frente a la nueva realidad según lo presentado en la Tabla 1. La Tabla 3 da cuenta de los resultados de los hombres por rango etario y la comparación del total con las mujeres.

Tabla 3. Resultados sobre el autocuidado. Respuestas de los hombres y en comparación con las mujeres

Según las respuestas la opción más votada respecto del autocuidado se refiere a la práctica de un hobby con un 93% y entre estos pasatiempos, teniendo un mayor porcentaje el ver televisión. En el caso de los más jóvenes, el 100% señala tener un pasatiempo y, en este caso, la mayor opción es por los videojuegos. En el caso de las mujeres el 99% afirma tener un hobby e, igualmente, aquello que más se nombra es la TV. Donde hay diferencias es en la opción otros donde las mujeres expresaron diversos pasatiempos superando el alcanzado por los hombres en 13 puntos porcentuales, con un 26%. Entre los hobbies mencionados están el bailar, tejer, leer, escuchar música, pintar, tocar guitarra, regalonear con los nietos, entre otros.

Luego le sigue el conversar a través de redes sociales o medios digitales con un 83%, esta pregunta se especifica en otras, donde se les consultaba por los medios con los cuales se comunica, con quien se comunica y la frecuencia. Al respecto, el 100% de los hombres contestaron que por WhatsApp y se comunican habitualmente en un 89% con amigos, 85% con la familia, 45% con personas del trabajo y con la pareja 29%. La frecuencia con las que se comunican con las personas anteriormente señaladas son de 51% más de una vez al día y 21% una vez al día. Si se compara con las mujeres, ellas utilizan más el conversar a través de redes sociales superando a los hombres en 12 puntos porcentuales, alcanzando un 95%.

Una de las alternativas que se entregó como posibilidad fue el ayudar a otros desde la lógica del cocuidado que es esencial en tiempos de pandemia. Al respecto el 39% de los hombres señaló cuidar a otros y especificó que lo realizaba desde la lógica de la contención, aspecto que está más ascendido en los hombres más adultos de 46 a 55 y aquellos de 56 a 75 años con un 60% y 59% respectivamente. En el caso de las mujeres, la opción de ayudar es de un 45%, un poco más que los hombres, pero cuando comentaron el detalle de esta ayuda lo hicieron refiriéndose, especialmente, a ollas comunes y a los más vulnerables, como niños/as y adultas/os mayores.

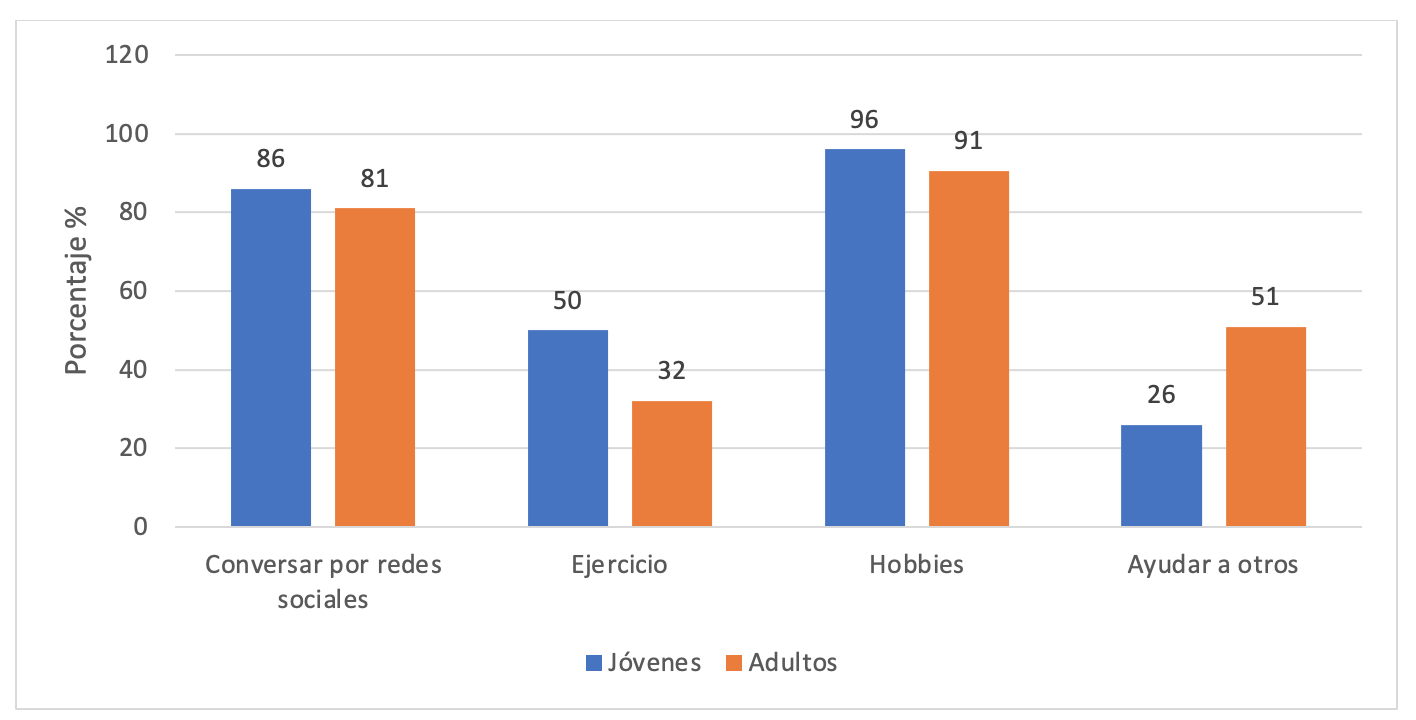

Finalmente, respecto de hacer ejercicio, el 60% de los hombres más jóvenes optan por esa alternativa, en los demás grupos etarios se observa un porcentaje parejo en esta opción y, respecto de las mujeres, se mantiene en una misma proporción de 41%. La comparación entre acciones de autocuidado entre jóvenes y adultos se muestra en la siguiente gráfica:

Gráfico 2. Acciones de autocuidado jóvenes y adultos hombres

3.2. Emociones en contexto de pandemia y aislamiento social

En este apartado se desarrolla el segundo objetivo, relativo a identificar las emociones que ha producido el contexto de pandemia y el aislamiento social a hombres y mujeres. La pregunta sobre la cual se muestran los resultados es ¿Qué emociones te ha producido la pandemia y el aislamiento social? Las opciones que se presentaron fueron emociones positivas y negativas relacionadas con el bienestar y el desagrado respectivamente, de un contexto inédito como una pandemia global y el confinamiento que esto conlleva.

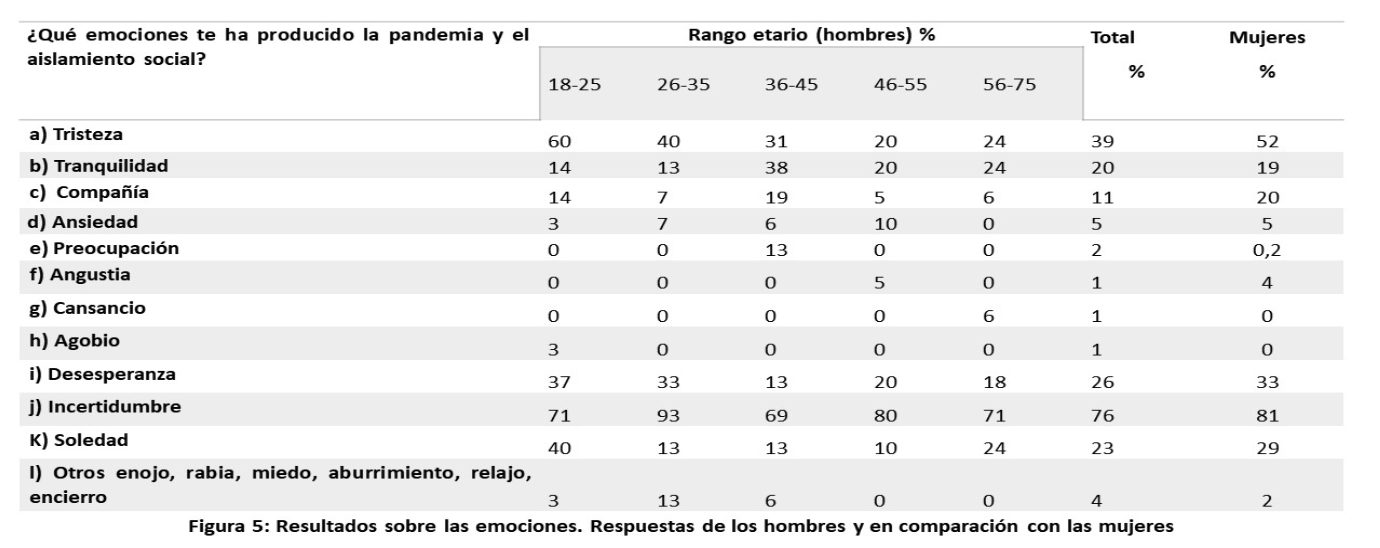

La Tabla 4 da cuenta de los resultados de los hombres por rango etario y la comparación del total con las mujeres.

Tabla 4. Resultados sobre las emociones. Respuestas de los hombres y en comparación con las mujeres

Fuente: elaboración propia.

Frente a las emociones, los hombres que contestaron la consulta optaron principalmente por la incertidumbre en un 76%, tristeza en un 39%, desesperanza en un 26% y soledad con un 23%. Si se compara con las mujeres en estas emociones negativas, las diferencias están en que ellas muestran un porcentaje un poco más elevado que los hombres en la incertidumbre (81%), tristeza (52%), desesperanza (33%) y soledad (29%), jerarquizando las emociones en el mismo orden que los hombres.

Otros sentimientos que afloran en pandemia refieren a emociones positivas como son la tranquilidad y la compañía, que, en el caso de los hombres, es de 20% y 11% respectivamente. En el caso de las mujeres, ellas eligen la opción compañía con un 20% y tranquilidad con un 19%, siendo la compañía una emoción que porcentualmente es mayor que el de los hombres. Al respecto, ellas tienden a fundamentar la opción de la compañía señalando que optan por este aspecto, porque han podido estar más con sus familias y que necesitaban un tiempo de tranquilidad y no vivir la vida tan vertiginosamente.

Los datos desagregados muestran que los jóvenes son el grupo etario que reconocen estar tristes (60%), mientras que en los otros rangos etarios está más descendido. Lo mismo ocurre en otras emociones negativas como la desesperanza y la soledad, donde los jóvenes entre 18 y 25 años son los que más optan por esas alternativas con un 37% y 40% respectivamente. Los que muestra más grados de incertidumbre son los adultos jóvenes entre los 26 a los 35 años con un 93%. El grupo etario que optó por emociones más positivas son los hombres entre los 36 y 45 años, quienes señalaron la tranquilidad en un 38% y la compañía en un 19%.

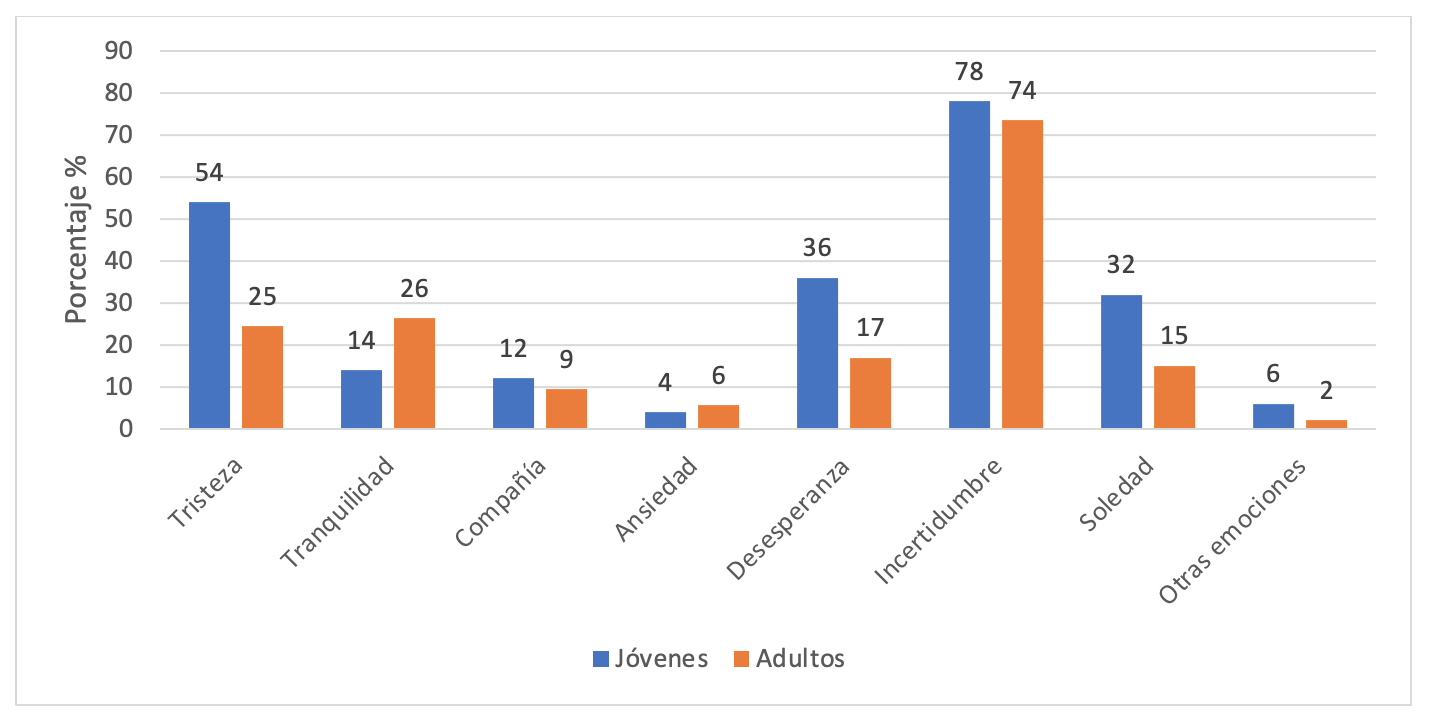

La comparación entre jóvenes y adultos respecto de las emociones se presenta en el siguiente gráfico:

Gráfico 3. Comparación de emociones entre jóvenes y adultos hombres

3.3. Percepciones de cambios en la vida diaria

En este apartado se desarrolla el tercer objetivo que busca inferir sobre las percepciones que poseen los hombres y las mujeres respecto de los cambios de rutina en su vida diaria producto de la pandemia y el confinamiento. Las preguntas sobre la cual se muestran los resultados son dos. En la primera se solicita a los participantes que indiquen las tareas que han realizado en casa producto de la pandemia que antes no realizaban. En ella se entregaron diversas opciones, como lo indica la Tabla 1.

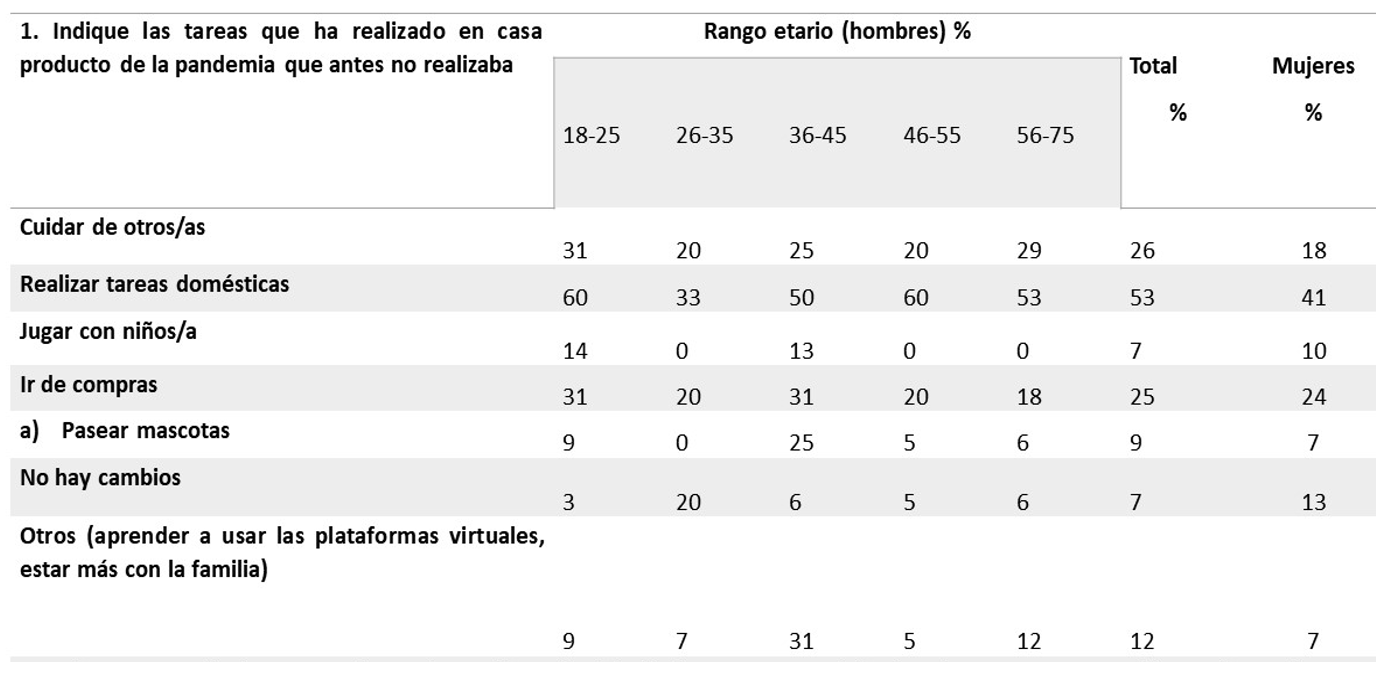

La Tabla 5 da cuenta de los resultados de los hombres por rango etario y la comparación del total con las mujeres.

Tabla 5. Resultado percepciones de cambio en la vida diaria. Respuestas de los hombre y en comparación con las mujeres

Fuente: elaboración propia.

Como se observa en la Tabla 5 la mayoría de los hombres contestan, 53%, que la nueva actividad del tiempo de pandemia es realizar tareas domésticas, 26% cuidar a otros/as y en un 25% ir de compras; solo el 7% señala que no ha habido cambios porque siempre ha realizado todas las actividades que se dieron como posibilidad de respuesta.

En el caso de las mujeres el 41% realiza en este nuevo contexto tareas domésticas que antes no hacía, diferenciándose de los hombres en 12 puntos porcentuales. Lo mismo sucede con el cuidado de los otros, el porcentaje de mujeres que lo señalan es de 18%, por lo tanto, se puede inferir que el cuidado de otros es una tarea permanente y también la realización de tareas domésticas. Es más, el 13% afirma que siempre ha realizado todas las tareas señaladas en las opciones a diferencia de los hombres, donde esa opción alcanza solo a un 7%. A su vez, los hombres manifiestan más que las mujeres que están haciendo nuevas actividades en casa, como aprender a usar las plataformas virtuales, aprender a pasar más tiempo con la familia, realizar arreglos en la casa, entre otros con un 12%, a diferencia de las mujeres que señalan hacer otras actividades en un 7%.

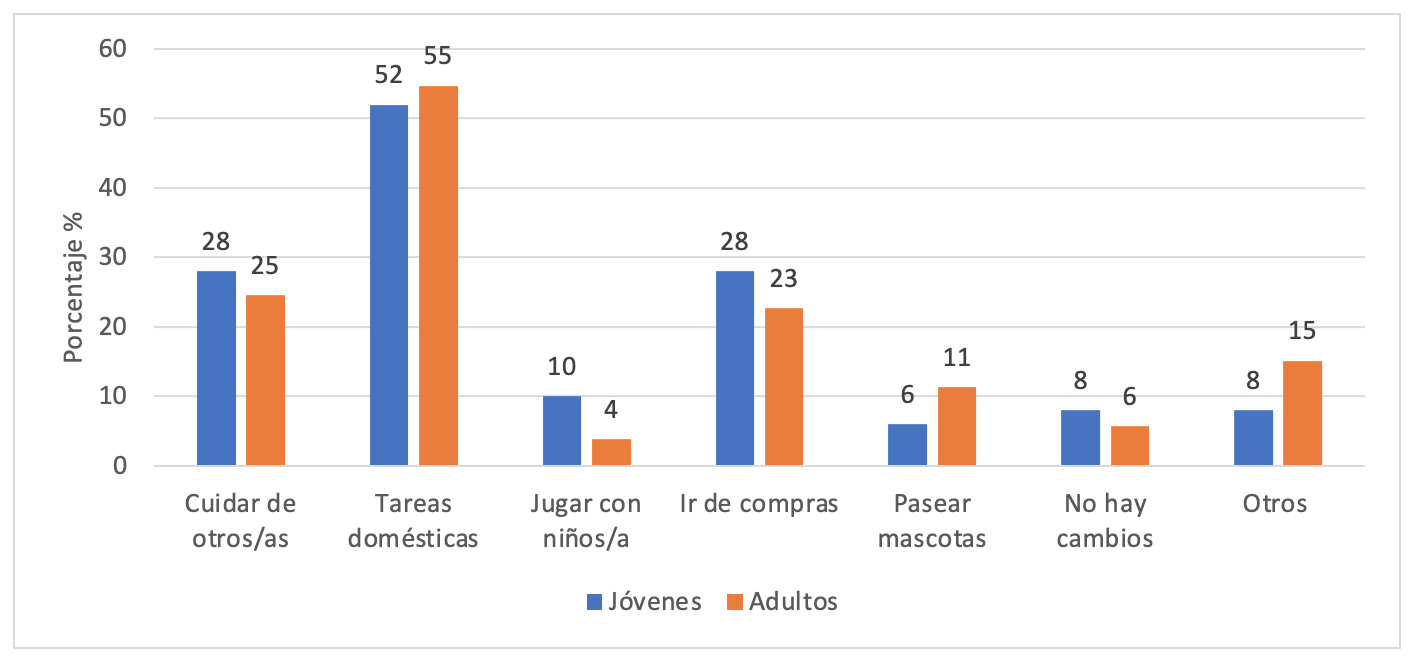

Según el gráfico de segregación de datos según rango etarios, se puede observar que no existen diferencias significativas en el asumir nuevos roles domésticos en tiempos de pandemia entre los jóvenes y adultos. El aspecto más importante se produjo en el ítem otros, donde, sobre todo el segmento de los hombres de entre 36 a 45 años, quienes señalaron que en casa aprendían a usar las plataformas virtuales y además se aprendía a vivir en familia.

En el Gráfico 4 se presenta un cuadro comparativo entre los jóvenes y los adultos hombres respecto de sus opciones sobre los cambios en la vida diaria.

La segunda pregunta se refiere a los cambios de rutina en la vida laboral o, en algunos casos, estudiantil. La pregunta señala en términos laborales, ¿qué cambios fundamentales han ocurrido en tu vida cotidiana? Las opciones que se entregaban se señalan en la Tabla 1.

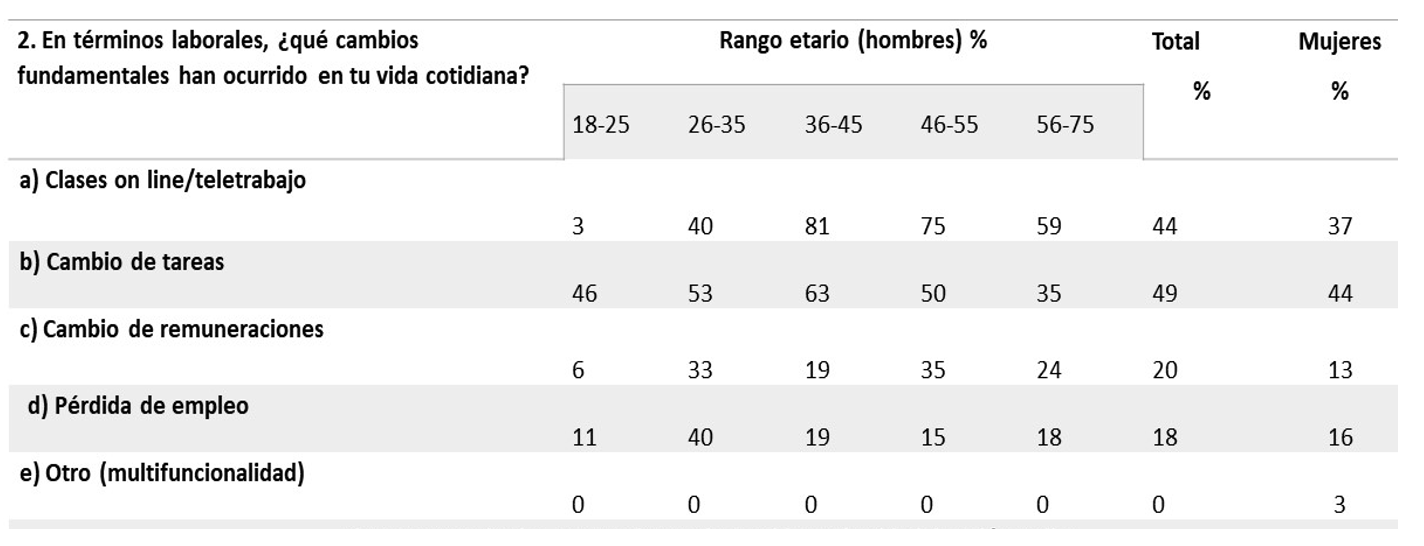

A continuación, en la Tabla 6, se dan a conocer los resultados de los hombres por rango etario y la comparación del total con las mujeres.

Gráfico 4. Cambio de rutina doméstica en jóvenes y adultos hombres

Tabla 6. Resultados percepciones de cambio en la vida laboral/estudios. Respuestas de los hombres y en comparación con las mujeres

Fuente: elaboración propia.

La mayoría de los hombres contesta que han experimentados cambios en sus condiciones laborales, ya sea en el cambio de tareas en un 49% o, en el cambio de remuneraciones en un 20%. En este ítem sobre los cambios de condiciones laborales, el grupo más afectado es el de 36 a 45 años con un 63% y, respecto del cambio de remuneraciones los más afectados son los hombres entre los 46 a 55 años con un 35%. En ambos casos, tanto en el cambio de tareas y el de remuneraciones, las cifras de las mujeres son más bajas en un 44% y 13% respectivamente, afectándoles menos las transformaciones laborales.

Otro de los cambios importantes es el tránsito de lo presencial a lo virtual que alcanza para los hombres a un 58%. Al respecto el grupo etario que sufrió mayores cambios fue el de 36 a 45 años y los de 46 a 55 años con un 81% y 75% respectivamente. En el caso de las mujeres el porcentaje de cambios a modalidad on line fue de un 37%, por lo tanto, 7 puntos porcentuales bajo los hombres.

Algunos hombres manifiestan que el principal cambio es la pérdida de empleo en un 18%, donde el segmento más afectado es el grupo etario entre los 26 a los 35 años con un 40%. En el caso de las mujeres, también ellas se ven menos afectadas pues, eligieron esta alternativa el 16% de las participantes.

En la opción otro las mujeres expresaron que los cambios laborales han llevado a que se trabaje el doble, que no se establece diferencia entre vida privada y laboral, que el desgaste es mayor y que han experimentado el agotamiento de la multifuncionalidad. En este punto los hombres no agregaron ningún comentario en este ítem.

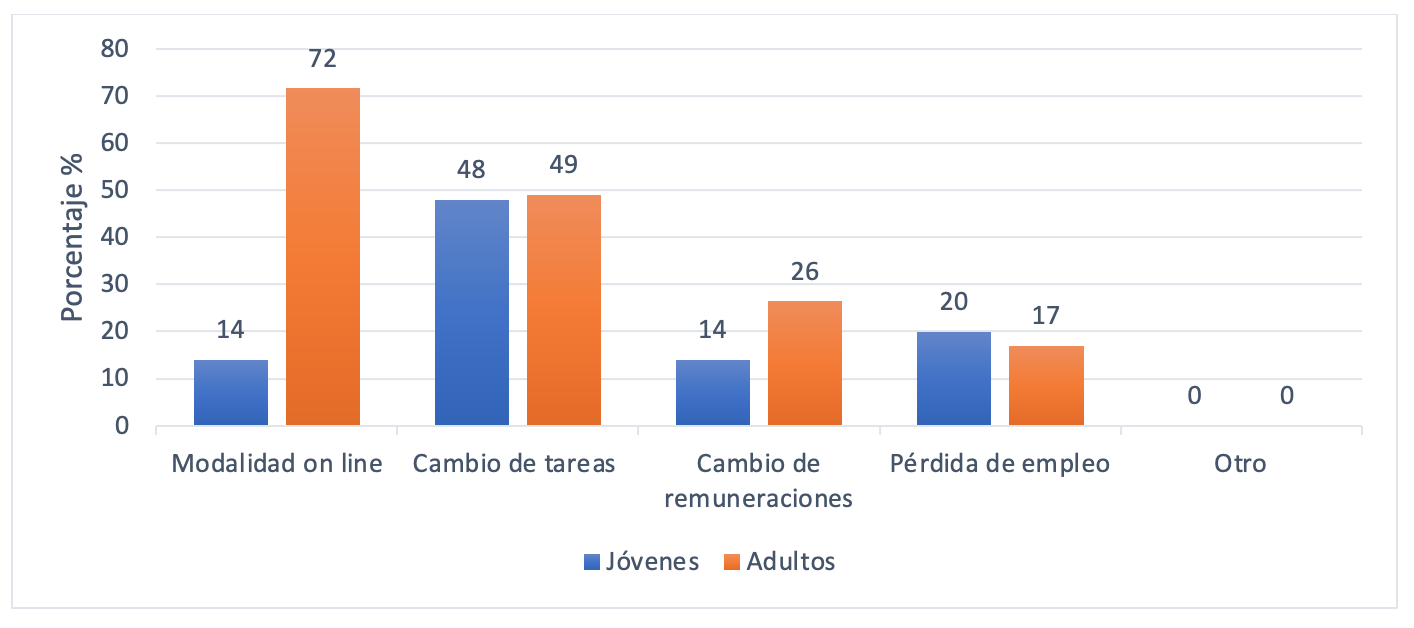

Finalmente, el Gráfico 5 presenta la diferencia entre jóvenes y adultos respecto de los cambios en sus condiciones laborales. Llama la atención la diferencia que existe en la alternativa modalidad online, al respecto la cifra parece ser tan elevada porque, para los adultos, el impacto fue mayor, lo cual se relaciona con la pregunta anterior donde afirmaban que gran parte del cambio de la rutina diaria ha sido tener que aprender a utilizar la modalidad virtual.

Gráfico 5. Cambio en lo laboral de jóvenes y adultos hombres

4) DISCUSIÓN

La discusión de los resultados se realizará considerando las cuatro supuestos de investigación. Respecto del primer supuesto se afirma que las mujeres se cuidan más que los hombres y los hombres jóvenes se cuidan más que los hombres adultos. Según los datos obtenidos, no se observaría claramente la situación descrita pues no se aprecian variaciones significativas entre hombres y mujeres. Sin embargo, donde las mujeres se cuidan más que los hombres es en la salud mental, al tratarse profesionalmente con psicólogos/as o psiquiatras y en otras prácticas de cuidados alternativos. Entonces, se podría comprender que las mujeres se cuidan más que los hombres respecto de su salud mental y realizan acciones de autocuidado mayor que los hombres, sobre todo en lo que se refiere a salir de sí mismas, buscando alternativas para el equilibrio emocional.

Por su parte, en el segundo supuesto, las cifras muestran que los hombres adultos se cuidan mucho más que los más jóvenes en lo que respecta a cuidados sanitarios. En cuanto a las acciones de autocuidado los resultados son similares, aunque los jóvenes se cuidan mucho más practicando ejercicios para el cuidado físico. Ahora bien, es relevante reconocer que las medidas de alimentación saludable fue la opción más escogida por los hombres respecto del cuidado y, este dato es importante observarlo transversalmente con las tareas domésticas que sigue siendo un ámbito del género femenino y se continúa entendiendo desde la lógica patriarcal (Herrera, 2019).

A su vez, la gran mayoría de las acciones de autocuidado de los varones se refieren a las conversaciones con familiares y amistades a través de medios digitales y los hobbies también están relacionados con el acceso a la tecnología y una conexión a internet de calidad. En este sentido, se produce una tensión vinculada con el acceso a la tecnología y a las condiciones socioeconómicas como factores relevantes que se deben considerar en la interpretación de esta preferencia. Es reconocida la desigualdad digital existente en el país, las extensas zonas donde no existe cobertura telefónica o de servicio de internet, la baja calidad de los servicios que proveen de conexión junto con las posibilidades de alfabetización digital de la población. Son principalmente las clases sociales con mayor poder adquisitivo las que disfrutan de mejores conexiones digitales, mayor disponibilidad de instrumentos tecnológicos desde donde generar las interacciones en medio digitales, como las posibilidades de acceder a aplicaciones o contenidos de mejor calidad. La llamada Brecha Digital (MIDE UC, 2020) resuena fuertemente en autoestima de hombres interesados especialmente en acceder a las redes. La clase de masculinidad (Madrid, Valdés y Celedón, 2020) que se ejerza en los contextos digitales está directamente vinculada con el acceso a consumo que tenga el varón, especialmente relacionado con su clase, posición social y capacidad crediticia.

El segundo supuesto propone que las mujeres tienen muchas más emociones negativas que los hombres y, a su vez, los hombres jóvenes, junto con expresar más emociones negativas son capaces de reconocer diferentes emociones. Al respecto, las mujeres en todas las emociones que se trabajan muestran más afectación que los hombres y, a la vez, los jóvenes tienden a optar por más emociones negativas.

En este sentido, el aislamiento social o estar conectados tecnológicamente, no significa necesariamente romper con el aislamiento social, sino que más bien se refiere a la distancia física, donde no se generan necesariamente relaciones de apoyo, contención y apoyo mutuo. Al respecto, estos elementos de las emociones se unen con el tema de la salud mental pues, las mujeres buscan más ayuda, en cambio los hombres jóvenes, aunque vivan intensamente las emociones negativas no buscan una solución al respecto. A su vez, el desafío está en la posibilidad de expresión, canalización y superación de las emociones negativas, para que estos tres elementos no se dirijan a aumentar las diferencias de género, sino más bien, puedan aportar a la superación de esas desigualdades, en el entendido que las emociones y sus expresiones son transversales a los seres humanos y, el sentir y expresar algún tipo de emoción no nos coloca un lugar distinto, ni de menor poder frente a los otros/as.

El tercer supuesto indica que las labores domésticas continúan siendo responsabilidad principal de la mujer y los jóvenes asumen, en pandemia, más tareas domésticas que los hombres adultos.

Se evidencia en el análisis de la encuesta que el supuesto señalado da cuenta parcialmente de la realidad pesquisada, porque las mujeres siguen siendo responsables de las tareas domésticas, aunque en tiempo de pandemia, los hombres asumen nuevos roles y tratan de adaptarse a los nuevos contextos pues, ellos mismos afirman que hay que aprender a estar en casa. En los comentarios a la pregunta las mujeres aluden a la sobrecarga respecto de las tareas domésticas pues, a las labores de siempre, se suman otras exigencias de acompañamiento de niños, niñas y adolescentes en el telestudio, el cuidado de familiares de la tercera edad y todos los protocolos de higiene que se deben asumir en la vida cotidiana.

La segunda parte del supuesto no encuentra vinculación con los datos obtenidos, pues los jóvenes no asumen más tareas domésticas que los adultos; sin embargo, se podría afirmar que en todos los rangos etarios se asumen nuevos roles en casa, aunque dista todavía de una igualdad con las mujeres.

Finalmente, el cuarto supuesto señala que las mujeres se han visto más perjudicadas que los hombres en la vida laboral y los jóvenes más afectados que los adultos. Según los resultados este supuesto no encuentra sustento en los datos obtenidos, puesto que, aquellos que han estado más afectados en lo laboral han sido los hombres y entre ellos, los más perjudicados con los cambios laborales han sido los hombres adultos. Sin embargo, se podría presumir que esta pregunta devela otro factor que apoya la pertinencia de la primera, en cuanto que la mujer percibe un mayor desgaste debido a la multifuncionalidad. Esto, porque el teletrabajo, sin las regulaciones adecuadas, demanda omnipresencia sin tiempo ni espacio, en que se espera una disponibilidad inmediata y que excede con creces las horas destinadas para fines laborales. Estas situaciones, sumadas a la pérdida de empleo o precarización de este, problemas económicos para solventar las necesidades básicas, escasez de recursos materiales y tecnológicos (computadores, Tablet, conexión a internet, entre otros), traería consigo problemas de salud mental y física que no son considerados en el sistema de salud y que tensionan las relaciones al interior de la familia, las interacciones en los espacios laborales y la propia autopercepción.

Junto con ello, las posibilidades de trabajo remoto o reconversión de las actividades laborales de los hombres también se organizan en función de factores de clase, género, posición social, prestigio, entre otros. El 84% de los varones consultados ha vivido transformaciones importantes en el ámbito laboral, lo que ha derivado en condiciones de incertidumbre y tensión personal y familiar. La cuestión laboral en el contexto de pandemia ha afectado fuertemente las relaciones de género, especialmente por el cumplimiento del rol proveedor que asume el varón en el contexto patriarcal y que se ve debilitado por las condiciones del mercado del trabajo, afectado fuertemente por las condiciones propiciadas por la pandemia. La seguridad social ha demostrado su ineficiencia y desconexión con la realidad social del país, obligando a las personas a asumir los costos de la pandemia recurriendo a sus fondos previsionales, lo que agudiza la crisis de las pensiones que se viene arrastrando por décadas en el país, junto con la sensación de incertidumbre y desprotección de las personas y sus familias. En este sentido, el análisis desde la perspectiva de las masculinidades demanda poner especial atención a la emergencia de cuestiones de salud mental que se pueden traducir en el aumento de casos de violencia intrafamiliar. Los resultados obtenidos nos orientan a pensar en que las condiciones de incertidumbre que genera el aislamiento social producto de las medidas preventivas decretadas durante la pandemia, afectan a todos los componentes de las familias, pero especialmente viene a tensionar la vigencia de los modelos patriarcales de masculinidades hegemónicas sustentadas en tareas productivas. El modelo de masculinidad vigente hasta hoy se encuentra en crisis, lo que obliga a mirar las relaciones de género desde nuevos contextos de análisis.

CONCLUSIONES

En tiempos de pandemia y confinamiento, se transita por diversas momentos: miedo y retraimiento al contagio puesto que todas y todos están expuestos a la enfermedad, por lo tanto, se manifiesta una distancia social y física generándose el síndrome de la cabaña (Hartung, 2020); un segundo momento es cuando la información se apropia de la realidad y del alcance real de la enfermedad, buscando mecanismos y vínculos para enfrentar la pandemia; el tercer momento es el de la organización, donde la comunidad se organiza en torno a las soluciones en torno a las necesidades básicas y, finalmente, un cuarto momento esperanzador referido a la vacunación y la expectativa del fin de la pandemia. Este proceso largo y doloroso ha traído consigo, la muerte, la desesperanza, el asombro por la fragilidad de la estructura económica y de la sociedad y de las personas, quedando en evidencia la precarización laboral cuyas consecuencias impacta la salud física y mental de las personas, de allí la importancia de revisar cuáles han sido las conductas de auto cuidado y cocuidado que ha tenido la población de acuerdo con el género.

Como resultado de la investigación resulta preocupante que, con respecto al autocuidado, los hombres consultados lo resuelvan con acciones que los conectan con el mundo público, acciones individuales de diversión o ejercicio físico, existiendo escasamente en su ideario aspectos que lo conecten con estrategias que sumen a los otros/as que comparten el hogar. El autocuidado masculino aparece como idea de evasión de lo cotidiano y lo doméstico, un punto que sigue conectándose a una de las ideas pilares de las diferencias de género, en tanto que el espacio para el desarrollo del hombre es lo público y las relaciones sociales al exterior de la esfera íntima de los hogares.

Ahora bien, en uno de los resultados de este estudio se reconocen algunos cambios en la distribución de tareas domésticas, es así que los hombres consultados han asumido funciones que antes no realizaban al interior de este espacio, si bien, podrían ser percibidas como excepcionales en relación con el contexto pandémico, dichos cambios debiesen ser reforzados en los contextos macrosociales desde lo educativo y desde la política pública, como oportunidad para transitar hacia relaciones más igualitarias en que cada quien aporte equiparadamente en los contextos de la vida familiar. Lo anterior es fundamental para realizar un cambio desde lo microsocial, desde lo cotidiano, en la comprensión que las tareas domésticas no son privativas de un género especifico, ni mejor realizadas dependiendo de los roles prestablecidos en una estructura patriarcal.

Otro de los resultados en el estudio invita a revisar un posible cambio paradigmático en las emociones que reconocen los varones, puesto que, desde la construcción más clásica del género, el varón ha sido asociado a emociones relacionadas con la ira, el enojo, incluso con la incapacidad de expresar emociones. Si bien los estudios de género rotulan a los hombres como más temerarios y desafiantes, inclusive ante la pandemia, el hecho es que la pérdida es real y muy cercana, generando contextos inéditos difíciles de afrontar: se pierde el trabajo, se pierden las relaciones hacia afuera del contexto familiar, se pierde la salud, se pierde la vida de las personas amadas, se pierde la propia vida y, en definitiva, es la fragilidad lo que impera. La pandemia entonces nos enfrenta como humanidad a un escenario transversal de fragilidad y pérdida, pero también, vislumbrar otras posibilidades de relaciones y construcciones emergentes e inéditas que permiten reconocer otros recorridos y otros vínculos.

Las proyecciones del estudio refieren a profundizar los aspectos de cocuidado y autocuidado de los hombres, lo anterior, porque afecta directamente la vida personal y familiar, indagando sus imaginarios, formas de construir el mundo y los aportes inéditos potenciales para construcción de una sociedad más autentica y sintiente. No hacerlo podría aumentar los problemas de salud mental y físico, sobre todo en tiempos de pandemia, en donde es un imperativo modificar los hábitos personales y relacionales, sobre todo los vinculados con la salud y al desmantelamiento de estructuras mentales y hegemónicas de construirnos y comprendernos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Atria, F. (2013). Veinte años después: Neoliberalismo con rostro humano. Santiago de Chile: Catalonia.

Azócar, R. (2020). Masculinidades no hegemónicas en el Chile neoliberal. Reflexiones sobre intervención social. Revista perspectivas, 36, 165-194. https://doi.org/10.29344/07171714.36.2551.

Bonino, L. (2005). Las microviolencias y sus efectos: claves para su detección. En C. Ruiz-Jarabo y P. Blanco (coords.). La violencia contra las mujeres: prevención y detección. Pp. 83-102. Madrid, España: Díaz de Santos.

Brito, S.; Basualto, L. y Posada, M. (2019). Los paradigmas emergentes de la identidad femenina. Resignificando los feminismos en espacios universitarios. Ts Cuadernos de Trabajo Social, 19, 62-83.

Brito, S.; Posada, M., Basualto, L., Navia, G. y Castro, N. (2019). Narrativas de estudiantes universitarias. Derechos y oportunidades en contextos de Inequidad de género. Ts Cuadernos de Trabajo Social, 18, 98-119.

Cadem (1 de febrero de 2021). Encuesta Plaza Pública 368. Recuperado de: https://www.cadem.cl/encuestas/plaza-publica-no-368-1-de-febrero/

Capraro, V. y Barcelo, H. (2020). The effect of messaging and gender on intentions to wear a face covering to slow down COVID-19 transmission. Recuperado de: https://doi.org/10.31234/osf.io/tg7vz

Careaga, G. y Cruz Sierra, S. (2006). Debates sobre masculinidades. Poder, desarrollo, políticas públicas y ciudadanía. Ciudad de México: Programa Universitario de Estudios de Género, Universidad Nacional Autónoma de México.

Corbetta, P. (2007). Metodología y técnicas de investigación social. Nueva York, Estados Unidos: McGraw-Hill Education.

Fernández-Luis, S.; Marbán, E.; Pajín, L.; Saavedra, B. y Soto, S. (2020). ¿Qué sabemos del impacto de género en la pandemia de la COVID-19? Barcelona, España: ISGlobal.

Fuentes, C. (26 de enero de 2021). Disposición frente a las vacunas: 17 por ciento las rechaza y 42 por ciento muestra distintos niveles de vacilación. Recuperado de: https://www.uchile.cl/noticias/172904/estudio-u-de-chile-identifica-disposicion-frente-a-las-vacunas

Hartung, A. (13 de mayo de 2020). Síndrome de la cabaña: Cuando preferimos quedarnos en casa tras el aislamiento. La Tercera. Recuperado de: https://www.latercera.com/paula/noticia/sindrome-de-la-cabana-cuando-preferimos-quedarnos-en-casa-tras-el-aislamiento/MDXELNOMO5FFVJS6WHUPNBNTHY/

Herrera, C. (2019). Hombres que ya no hacen sufrir por amor. Transformando las masculinidades. Madrid, España: Catarata.

Hernández Sampieri, R. y Torres, C. (2018). Metodología de la Investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Ciudad de México, México: McGraw-Hill.

Jansen, H. (2012). La lógica de la investigación por encuesta cualitativa y su posición en el campo de los métodos de investigación social. Paradigmas, 4, 39-72.

Jiménez, M. L. (2020). Masculinidad y reacciones de género en tiempos de coronavirus. Notas de coyuntura del CRIM, 2, 1-4.

Madrid, S.; Valdés, T. y Celedón, R. (comps.) (2020). Masculinidades en América Latina. Veinte años de estudios y políticas para la igualdad de género. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Madrigal, L. y Tejeda, W. (2020). Hombres de cuidado ¡en emergencia! Los cuidados y masculinidades en el actual contexto COVID-19 en Centroamérica. Revista Punto Género, 13, 109- 130.

Mesa Social COVID-19 (2020). Propuestas. Recuperado de: https://www.gob.cl/mesasocialcovid19/

MIDE UC (7 de octubre de 2020). Encuesta Foco Ciudadano. Recuperado de: https://www.mideuc.cl/sociedad/encuesta-foco-ciudadano/

Montero, I. y León, O. (2015). Métodos de investigación en psicología y educación: las tradiciones cuantitativa y cualitativa (cuarta edición). Madrid, España: McGraw-Hill España.

Moreno-Tetlacuilo, L. y Gutiérrez, K. (2020). Hombres, mujeres y la COVID-19. ¿Diferencias biológicas, genéricas o ambas? Boletín sobre COVID-19, 1(6), 3-6

Morin, E. (1995). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona, España: Gédisa.

Organización Panamericana de la Salud (2019). Masculinidades y salud en la Región de las Américas. Resumen. Washington, D. C., Estados Unidos: OPS.

Posada, M. (2020). Narrativas de las tensiones, estrategias y aprendizajes vivenciadas por estudiantes universitarios ante la crisis situacional por el COVID-19. En S. Brito, L. Basualto; R. Azócar, V. Gálvez y C. Flores (eds.). Intervención social y educativa en tiempos de pandemia. Santiago, Chile: Le Monde Diplomatique, Aún creemos en sueños y Universidad Autónoma de Chile.

Ruiz Olabuénaga, J. I. (2012). Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao, España: Universidad de Deusto.

Ruxton, S. y Burrell, S. R. (2020). Masculinities and COVID19: Making the Connections. Washington, D. C., Estados Unidos: Promundo-US. Recuperado de: https://promundoglobal.org/resources/masculinities-and-covid-19-makingthe-connections/

Schwarz, P. (2020). El autocuidado. Una interpelación al abordaje individual de la pandemia. En Clacso. Boletín del Grupo de Trabajo Luchas antipatriarcales, familias, géneros, diversidades y ciudadanía, 1, 8-16.

Smith, J.; Griffith, D.; White, A.; Baker, P.; Watkins, D.; Drummond, M. y Semlow, A. (2020). COVID-19, Equity, and men´s Health. International Journal of Mens Social and Community Health, 3(1), e48-e64.

Sousa, A.; Da Siva, N.; Lopes, S.; Rezende, M. y Queiroz, A. (2020) Expresiones de masculinidades en el cuidado de la salud de hombres en el contexto de la pandemia de COVID-19. Revista Cubana de Enfermería, 36. Recuperado de http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/3855

Toro, L.; Parra, A. y Alvo, M. (2020). Epidemia de COVID19 en Chile: impacto en atenciones de Servicios de Urgencia y Patologías específicas. Revista Médica de Chile, 148(4), 559-560.

Yáñez, C. (25 de enero de 2021). Mujeres manifiestan más rechazo que los hombres a la vacuna contra el COVID. Diario La Tercera. Recuperado de: https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/mujeres-manifiestan-mas-rechazo-que-los-hombres-a-la-vacuna-contra-el-covid/BOEZ4WRBARCU5CRWZNYQ4ULNOM/