RESUMEN

El envejecimiento, como fenómeno social, se ha establecido como una problemática y eje fundamental en la intervención del Trabajo Social. A partir de la necesidad de conocer cómo se está construyendo, se acude a documentos que constituyen la producción teórica sobre envejecimiento desde la disciplina, tales como: tesis de pregrado, artículos de revistas indexadas pertenecientes al Consejo de Rectores de Chile, artículos académicos y publicaciones de organismos nacionales e internacionales; y a través de estos documentos obtener una perspectiva panorámica en cuanto a lineamientos, metodologías y políticas públicas del Trabajo Social con adultos mayores.

ABSTRACT

Ageing as a social phenomenon has been established as a problematic and fundamental axis in the intervention of social work. From the need to know how it is being built we go to those documents that constitute the theoretical production on ageing from the discipline such as undergraduate thesis, articles of indexed journals belonging to CRUCH, academic articles and publications of national and international organizations, through these documents obtain a panoramic perspective in terms of guidelines, methodologies and public policies of social work with older adults.

1. INTRODUCCIÓN

Contemplar las transformaciones demográficas y sociales como el envejecimiento, supone un gran desafío para el Trabajo Social, considerando que existe una serie de complejidades asociadas al fenómeno, el cual se caracteriza por ser multidimensional, contingente y acelerado.

Las transformaciones sociales que ha traído consigo el envejecimiento, entre las que destaca el considerable aumento de adultos mayores en las sociedades contemporáneas, y particularmente en la chilena, ha despertado el interés y la necesidad de analizar las modificaciones estructurales y los cambios experimentados, además de entender las condiciones en las que se está trabajando desde la disciplina.

Así, a través de la revisión de documentos tales como tesis de pregrado, artículos académicos de revistas universitarias y publicaciones de organismos nacionales e internacionales desde 2000 a 2017, que constituyen la producción científica del Trabajo Social, es posible obtener una panorámica acerca de los lineamientos, metodologías y políticas públicas que abordan el envejecimiento.

Este documento se orienta a profundizar en el envejecimiento desde tres ejes principales: la construcción social y representaciones sociales del fenómeno, manifestación en el plano individual y familiar; y el trabajo social con personas mayores.

2. ANTECEDENTES

a. El envejecimiento como tema de investigación

El fenómeno del envejecimiento de la población es una situación de gran trascendencia social que está suscitando la atención a múltiples niveles: políticos, económicos, sociológicos, sanitarios y de investigación científica, por las innegables consecuencias que está produciendo y que se acentuarán en los próximos años (Pavón, 2007).

Es así como el envejecimiento se ha instaurado progresivamente como una dimensión significativa de estudio de diferentes disciplinas que han hecho un esfuerzo para comprender sus implicancias en torno a lo biológico y a lo cultural.

Desde la dimensión biológica del fenómeno se han generado diversos estudios que intentan explicar los factores relevantes del proceso del envejecimiento. Birren y Zarit (1985) establecieron la definición de envejecimiento biológico como “el proceso de cambio del organismo que con el tiempo disminuye la probabilidad de supervivencia y reduce su capacidad fisiológica de autorregulación, de reparación y de adaptación a las demandas ambientales” (Millán, 2011, p. 7). Gutiérrez refiere que el envejecimiento biológico “ocurre a ritmos distintos en diferentes órganos y funciones; es también multiforme, pues se produce a varios niveles: molecular, celular, tisular y orgánico, y es, a la vez, estructural y funcional” (Gutiérrez, 1999, p. 126).

Por otra parte, las ciencias sociales también han estudiado el fenómeno del envejecimiento, resignificando a la vejez desde diferentes perspectivas. En palabras de Bazo, “El envejecimiento es una construcción cultural, una realidad que se crea y recrea en función de los demás cambios que se operan en el resto de las estructuras y en el conjunto de la sociedad” (Bazo, 1992, p. 80). Desde esta perspectiva puede visualizarse a la vejez como una etapa activa y al adulto mayor como sujeto que interactúa socialmente y es miembro de un contexto cultural.

Al realizar un análisis del fenómeno, no es desacertado inferir que la presencia de diversos prejuicios y estereotipos también es parte de su construcción. Lowick-Russell a través de un estudio realizado sobre las imágenes de la vejez en los jóvenes en Chile, indica que el 62% de los jóvenes califica a las personas mayores como “enfermizos”, el 66% como “frágiles”, el 52% como “marginadas”, un 59% considera que son personas “socialmente desvaloradas”; un 47% los considera “dependiente” y un 50% los considera “sexualmente no activos” (Lowick-Russell, 2010). Frente a esto se agudizan factores desfavorables para el segmento de la población correspondiente a los adultos mayores, los que se materializan en el aislamiento familiar y social, el abandono por negligencia o voluntario, la depreciación de sus capacidades, la invisibilización de sus problemas y, en síntesis, diversos factores que consolidan la vulneración de sus derechos.

b. El envejecimiento como problema de investigación y su relevancia para el trabajo social

El Trabajo Social contribuye a la comprensión de los fenómenos estructurales y culturales de la vida cotidiana de las personas a partir de sus prácticas sociales habituales, que aportan saberes y conocimientos de las perspectivas y proyecciones al profesional. En este sentido, “la complejidad que enmarca a la vejez y sus procesos de envejecimiento, necesariamente deben ser incluidas en la perspectiva de la intervención social” (Mauros, 2014, p. 4). El trabajador social debe ser capaz de abordar el fenómeno del envejecimiento, no como un problema social, sino como una oportunidad de intervención, en donde se observen y se comprendan las condiciones personales que rodean a cada persona mayor.

Para la comprensión del fenómeno, Ludi (2005) propone el concepto de situación de vejez, señalando que:

La vejez corresponde a una construcción socio-cultural, sobre-determinada por dimensiones contextuales socioeconómicas, políticas y culturales que atraviesan la vida cotidiana; de allí que el envejecer sea un proceso particular y complejo, que comprende diferentes aspectos: físico, biológico, psicológico, social y emocional, constituyéndose en una experiencia única en relación a estos aspectos y dimensiones [sic.] (Ludi, 2005, p. 2).

En lo que respecta a la disciplina del trabajador social, se debe:

Identificar y problematizar dichas situaciones de vejez, que se configuran en la dinámica de relaciones sociales, a partir de condiciones materiales y simbólicas de vida; lo que implica poder cubrir o no, en forma adecuada, necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestido, salud, educación; de participación en procesos de gestación y asimilación de valores sociales, culturales; de construcción de ciudadanía (Ludi, 2011, p. 40).

De lo anterior, se destacan tres ejes fundamentales en cuanto al envejecimiento, que es preciso indagar:

- Construcción social de la vejez y sus representaciones sociales: en consideración de la existencia de visiones estereotipadas del fenómeno que se ven expresadas en denominaciones negativas y generalizantes, tales como: viejo, anciano y tercera edad. Además de los estigmas y prejuicios en torno a la vejez.

- Manifestación de la vejez en el plano individual y familiar: se establece este eje por la importancia de comprender cómo se desarrolla el proceso de envejecimiento en este plano en particular, el cual es abordado de manera insuficiente y principalmente desde la esfera biológica, considerando principalmente el deterioro físico del adulto mayor. La exclusiva atención en la parte biológica del proceso genera la importancia de conocer aquellos factores no contemplados, como: invisibilización social, carencia de rol social, entre otros.

- Trabajo Social y envejecimiento: en tercer lugar, es importante profundizar cómo se está trabajando desde la disciplina, cuáles son las metodologías y problematizar la escasa bibliografía sobre este ámbito, así como también la sistematización de experiencias profesionales y la reciente emergencia del tema como foco de estudio.

La pertinencia y relevancia de este estudio está fundamentada en la posibilidad de generar una visión holística sobre la base de aquellos documentos que constituyen un marco de referencia para la profesión social. Lo cual permite conocer cómo se está abordando el fenómeno, a la vez que se ofrece una revisión actualizada de la temática, mediante el diálogo crítico y reflexivo en torno al envejecimiento.

3. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL

Para la elaboración del documento se estableció un marco teórico conceptual con dos dimensiones centrales. Estas son:

- Envejecimiento como objeto de estudio: se considera el envejecimiento como una dimensión significativa de investigación desde diversos enfoques, tales como biológicos, sicológicos, sociales y culturales. Estos enfoques han llevado a la creación de la gerontología como ciencia, destacando la importancia de las teorías gerontológicas.

- Dimensiones transversales del envejecimiento: a través de los documentos recopilados se establece que existen temáticas que son transversales para cualquier investigación sobre envejecimiento como: aspectos demográficos del fenómeno, calidad de vida, cuidado de adultos mayores dependientes, vulneración y maltrato, políticas públicas, entre otros.

4. MARCO METODOLÓGICO

Este estudio utilizó el método cualitativo de investigación y el enfoque epistemológico fue la teoría del construccionismo sistémico, el cual “encaja armónicamente con la complejidad en la sociedad contemporánea y se acopla con los mecanismos generales de la diferenciación social” (Arnold, 2000, p. 83). Por lo que se considera el constructo epistemológico más adecuado, pues permite el logro de los objetivos de la investigación, que son explorar y describir el estudio actual del envejecimiento, facilitando su exploración por los distintos sistemas sociales que constituyen la vida de las personas mayores, desde sus niveles: microsistema, mesosistema y macrosistema; comprendiendo así las expresiones personales, familiares, comunitarias, estructuras sociales y culturales del fenómeno, para así abordarlo desde la perspectiva del trabajo social.

El estudio es de tipo exploratorio-descriptivo y las técnicas utilizadas fueron la entrevista y el análisis de contenido para la elaboración del documento.

Adicionalmente, es importante aclarar que se utilizó una muestra intencional no probabilística, es decir: “la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las condiciones que permiten hacer el muestreo” (Scharager y Armijo, 2001, p. 1). Esta muestra fue seleccionada por su aptitud considerando la gran densidad de documentos y limitaciones en la recopilación de documentos.

Los documentos que constituyen la muestra son:

- Tesis de pregrado sobre el envejecimiento en Chile de cada una de las instituciones pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) que imparten la carrera de Trabajo Social.

- Tesis de magíster sobre envejecimiento en Chile de cada una de las instituciones pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) que imparten la carrera de Trabajo Social.

- Actas de congresos sobre envejecimiento en Chile de cada una de las instituciones pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) que imparten la carrera de Trabajo Social.

- Artículos de revistas científico- académicas indexadas nacionales, latinoamericanas o europeas.

- Entrevistas a trabajadores sociales expertos en el área de envejecimiento.

Finalmente, en cuanto a las limitaciones de la investigación, se reconoce la existencia de las siguientes:

- Documentación: no existencia de la versión impresa del documento en la biblioteca o centro de documentación de la institución, no existencia de la versión digital en los extremos del país o en aquellos lugares de difícil acceso por su lejanía geográfica. No préstamo o dificultad para el fotocopiado del documento.

- Territorio: dificultades de desplazamiento (instituciones en el extremo del país). Expertos fuera del territorio sin posibilidad de realizar entrevistas online.

- Registro bibliográfico: catálogo on line de bibliotecas sin un registro actualizado y bibliotecas sin catálogo online.

- Redes interuniversitarias: dificultad en la comunicación de la red del Cruch y ausencia o precariedad en redes de cooperación entre universidades.

5. HALLAZGOS DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL

a) Primera dimensión del objeto de estudio: líneas de investigación de la producción teórica de envejecimiento en trabajo social

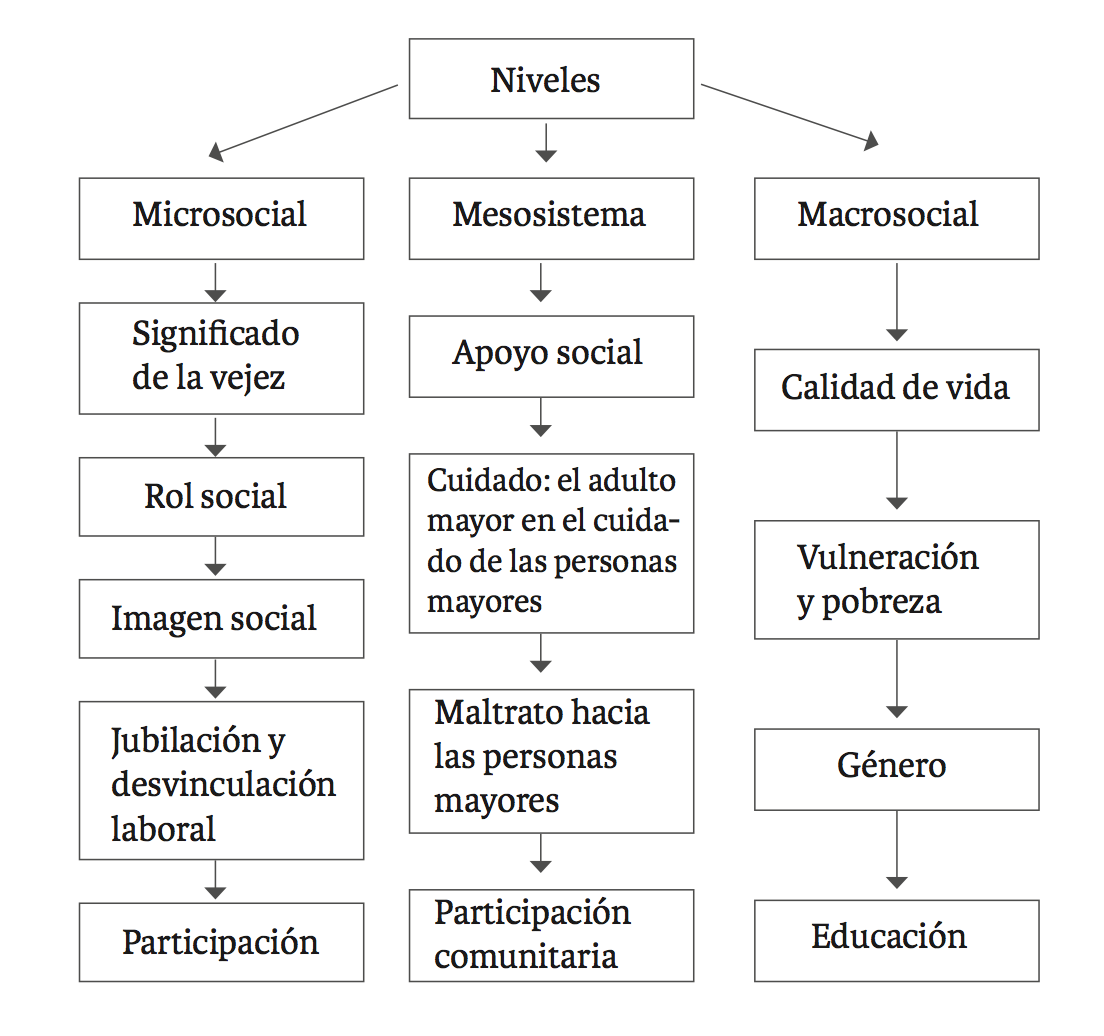

El análisis de las líneas de investigación contempló a la Teoría General de Sistemas para su sistematización. Siguiendo lo anterior, se plantean tres niveles de análisis: lo microsocial se relaciona con el plano individual del adulto mayor, el mesosistema con el plano familiar y comunitario; y lo macrosocial se relaciona con aspectos estructurales de la realidad social del adulto mayor (Esquema 1):

Esquema 1. Desglose de los niveles de investgación

b) Segunda dimensión del objeto de estudio: estrategias metodológicas

b) Segunda dimensión del objeto de estudio: estrategias metodológicas

Para comprender la metodología se debe considerar para esta investigación la existencia de dos tipos. La primera son las metodologías de investigación que consisten en una serie de procedimientos utilizados para la interpretación de un fenómeno social, en este caso el envejecimiento. Y, en segundo lugar, las metodologías de intervención, las cuales consisten en el conjunto de métodos utilizados para la intervención en Trabajo Social con el objetivo de profesionalizar la acción social.

Esta alusión a las metodologías utilizadas en las investigaciones permitirá comprender de mejor manera la importancia tanto para la investigación como para la intervención en trabajo social, y cómo desde la producción teórica se han ido incorporando las metodologías como uno de los pilares fundamentales para el Trabajo Social con adultos mayores.

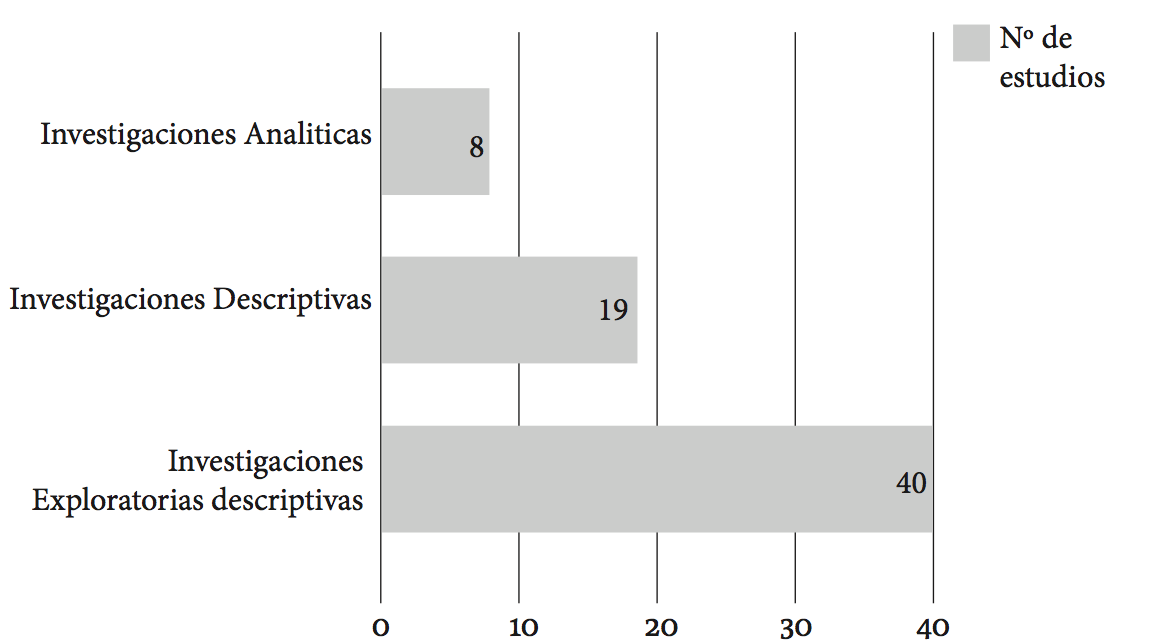

La revisión de las técnicas empleadas en las investigaciones analizadas, permite observar una prevalencia en estudiar el fenómeno del envejecimiento desde el enfoque cualitativo (Gráfico 1). La mayoría de los estudios revisados utilizó como técnicas de recolección las entrevistas en profundidad, discusiones grupales, focus group o la observación participante; es decir, interactuaron directa y personalmente con los sujetos parte del estudio.

Este resultado arroja un antecedente fundamental. La mayoría de los documentos utilizados para esta investigación es de enfoque cualitativo. Esto quiere decir que los autores pudieron aprehender de la realidad inmediata sin generalidades y en primera persona. En palabras de Mendoza, el enfoque cualitativo “tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno, busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible” (Mendoza, 2006, p. 32).

Por su parte, y en contraste con lo anterior, el método cuantitativo, también utilizado, abarca el fenómeno con instrumentos estandarizados y análisis de datos para comprender el fenómeno del envejecimiento. Dentro de este paradigma destacan dos investigaciones que trabajaron con muestras superiores a los quinientos casos, cuyos resultados permitieron conocer el comportamiento del fenómeno a alta escala, resultado que no hubiese sido posible con un estudio de corte cualitativo.

Gráfico 1. Estudios epistemológicos predominantes en la producción teórica

b.1) Metodologías utilizadas para la intervención en trabajo social

Del total de los documentos, se establece que son las revistas científicas indexadas las que realizan los mayores aportes sobre metodologías, intervención y propuestas. Por otra parte, se reconoce que existen aportes desde las tesis, que, si bien no explicitan su aporte desde lo metodológico, se deduce a partir de su contenido que corresponden a este tipo de contribución.

Los hallazgos referidos a los métodos de intervención permiten mencionar que la mayor parte de los textos analizados se posicionó desde el método de Trabajo Social de caso (23); en segundo lugar, el Trabajo Social de grupo (17); en tercer lugar, las metodologías mixtas (14), de las cuales es relevante destacar que todas contienen el método de caso; y en último lugar los métodos comunitarios (11).

A través del contexto gerontológico se proponen en las investigaciones modelos de intervención como lo es la Gerogogía, que es “un modelo de intervención a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje, que permite potenciar al adulto mayor funciones cognitivas utilizando como recurso técnico la acumulación de experiencias para alcanzar ese sujeto un elevado grado de especialización y dominio en los más diversos campos de interacción humana” (Chavarriaga y Franco, 2009, p. 27). El objetivo de este modelo es implementar procesos socioeducativos que favorezcan la integración de los adultos mayores a procesos de aprendizaje continuo, a través de espacios diseñados para la creatividad, el sano esparcimiento, la participación ciudadana, y la estimulación mental-social que favorezca el máximo de su capacidad funcional (Chavarriaga y Loaiza, 2009, p. 27). Este se puede implementar desde el método individual, grupal o comunitario, según donde se ponga en práctica y los recursos que se pretende fortalecer.

Otro aspecto importante de este modelo es el énfasis al aprendizaje, considerando que las personas no pierden su capacidad de aprender, se relaciona con el autoconocimiento, la reflexión y facilita la expansión de conocimientos respetando la historia de vida del usuario, potenciando el cambio a la percepción negativa de la vejez.

Preciado propone el uso de dos modelos para los profesionales que intervienen en espacios con adultos mayores institucionalizados. El primero es el Modelo de Intervención Ave Fénix, “cuyo objetivo parte del renacimiento del adulto mayor, a partir de encontrar elementos de motivación que le permitan recobrar su energía vital y aprender a vivir mejor; reconociendo sus debilidades y magnificando sus potencialidades” (Preciado, 2004, p. 80).

Este modelo se basa en las propuestas de Kisnerman y Howard Gardner, señalando la importancia de las teorías de las inteligencias múltiples, las cuales son: inteligencia lógica, matemática, lingüística, espacial, musical, corporal, emocional y naturista, complementado con las teorías sistémica, humanista y de comunicación; con la finalidad de transformar a la persona mayor, incrementando su actividad, entusiasmo y producción, de manera que pueda reconocer sus necesidades gestionando el apoyo que necesita, todo esto bajo una perspectiva de la trascendencia.

La segunda propuesta es el Modelo de Atención para el cuidado de adultos mayores institucionalizados desde el Trabajo Social, donde la persona mayor es el foco principal del sistema. Se considera que los cambios que ocurrirán a lo largo de su vida parten desde cómo las personas se involucran en las actividades y estrategias que se van generando en los diversos programas de atención. Por lo tanto, se pretende que aprendan y/o refuercen aquellas habilidades sociales que fueron desapareciendo o debilitando en el proceso de envejecimiento.

Las principales influencias para este modelo son la Teoría de la Actividad, la gerontología educativa y social, la gerontología humanista, la teoría sistémica, el método Montessori, el apoyo social y el modelo de la calidad de vida.

c) Tercera dimensión del objeto de estudio: aproximaciones a las políticas públicas para las personas mayores

Frente a lo anterior, en particular en el contexto chileno y durante los gobiernos coincidentes con estos años (2000 a 2017), se han tomado decisiones para responder a las juntas internacionales y los acuerdos comprometidos:

Un trabajo específico para el Adulto Mayor desde el año 1974, con la creación de CONAPRAN (Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad), posteriormente en el año 1995 se crea la Comisión Nacional para el Adulto Mayor, bajo un enfoque de envejecimiento activo y participativo, que da paso a la Política Nacional del Adulto Mayor en el año 1996, teniendo como objetivo mejorar las condiciones de vida de los Adultos Mayores, lo que da paso a la creación del SENAMA en el año 2003 (Bravo, Moraga y Torres, 2014, p. 34).

En el año 2012 se genera la política integral de envejecimiento positivo para el periodo 2012-2025. Se habla de una política de envejecimiento, porque nace en respuesta de un proceso dinámico presente en el ciclo de vida y de la historia. Asimismo, se habla de envejecimiento positivo por dar respuesta al cambio demográfico y generar un futuro deseable, “donde las personas mayores sean saludables, integradas y reportan niveles de bienestar subjetivo tan alto como los jóvenes” (SENAMA, 2012), teniendo en cuenta, en primer lugar, al envejecimiento saludable, que está orientado a la salud, cuidados y vida saludable. En segundo lugar, al envejecimiento activo, que toma la importancia en los aspectos sociales en cuanto a participación, educación, seguridad económica, vivienda y transporte. Por último, el envejecimiento positivo, que toma en cuenta el maltrato, acceso a la justicia, investigación, bienestar subjetivo e identidad. Frente a esto la política desarrolló objetivos que dan cuenta de estos tres enfoques para que se aborde el envejecimiento de manera integral. Los tres objetivos generales son:

- Proteger la salud funcional de las personas mayores.

- Mejorar su integridad y participación en distintos ámbitos de la sociedad.

- Incrementar, de forma transversal, el bienestar subjetivo de las personas mayores.

De esta manera se pretende generar una visión de la vejez en que las personas mayores sean autovalentes, integradas, participativas e incrementen su calidad de vida, a partir de estos tres enfoques. Generar acciones desde distintas dimensiones, integrando a las personas mayores a todos los espacios, en mejores condiciones ambientales y jurídicas, disminuyendo el deterioro físico y mental, contribuyendo a la construcción de la vejez de manera positiva.

5. CONCLUSIONES

A partir del cumplimiento de los objetivos de la investigación y en lo que respecta a la comprensión del envejecimiento desde la producción teórica del Trabajo Social, pueden establecerse de modo general las siguientes conclusiones y reflexiones. En razón de lo anterior, las conclusiones y reflexiones estarán dispuestas según los objetivos específicos del estudio:

Se estableció como primer objetivo específico identificar las líneas de investigación en la producción teórica de envejecimiento en Trabajo Social. Se reconoce que existe una tendencia por parte los autores en investigar la especificidad del fenómeno y no solo entregar una mirada general de ella.

La temática más estudiada fue participación social a través de estudios realizados en juntas vecinales, clubes de adulto mayor u otras instancias comunitarias. Los grandes aportes desde esta focalización radican en la importancia de la participación en la vida de los adultos mayores como herramienta para mejorar aspectos tales como la autonomía y la autovalencia.

En segundo lugar, figuraron aquellos documentos cuyos lineamientos se acercaban a la temática de políticas públicas o bien, enfrentaron en su análisis problemáticas atingentes al adulto mayor, tales como el empobrecimiento y las dificultades en el acceso a la salud, vivienda y/o justicia.

El tercer lineamiento más comúnmente abordado fue la temática calidad de vida, comprendido desde la complejidad del concepto con múltiples características subjetivas del adulto mayor y su sentido de necesidad innegable.

Los estudios en materia de jubilación y desvinculación laboral, aportaron una numerosa concentración de investigaciones en el ámbito de la calidad de vida. Lo anterior cobra sentido al considerar que en Chile la visión del envejecimiento se encuentra muy relacionada con la actividad y la utilidad del adulto mayor, que está generalmente relacionada con la capacidad productiva y laboral. Por lo tanto, los estudios de jubilación y/o desvinculación laboral se realizan generalmente para comprender los cambios significativos que traen consigo la inactividad en las personas mayores; y también para examinar las consecuencias en que tendría para el adulto mayor mantenerse toda su vida activo.

Estos tres lineamientos (participación social, políticas públicas y calidad de vida) constituyen las bases transversales de las investigaciones analizadas y son considerados así por la relevancia para la formulación de los diversos documentos, libros, tesis y artículos de revistas científicas, razón por la cual son materia ineludible para esta investigación.

Por otra parte, y en contraste a lo anteriormente señalado, es importante considerar la existencia de líneas de investigación que fueron escasamente abordadas, como el caso de la inclusión y el apoyo social. Sin embargo, otros aspectos para considerar son aquellos lineamientos que son abordados de manera tangencial, como sexualidad e imagen social. En ambos casos no se profundiza en la temática, sino que es contextualizada de manera superficial, lo que generaría una tendencia a la invisibilización de estas problemáticas, que aún no se han consolidado como tales o aún son consideradas temáticas emergentes como líneas de investigación en Trabajo Social.

Finalmente, es importante establecer que existen algunos lineamientos o temáticas específicas que se consideran relevantes y no fueron investigadas en los documentos recopilados. Entre estas se encuentran: adultos mayores en contextos específicos como la urbanidad, contextualización de la vivencia en las diversas zonas geográficas de Chile, adultos mayores pertenecientes a pueblos originarios, formación y capacitación educacional en personas mayores. Es decir, hay muchas realidades específicas de las personas mayores que no son conocidas o investigadas desde el Trabajo Social, que son fundamentales para comprender la vejez y formar parte de las construcciones que se están generando principalmente para trabajar con este grupo etario.

Para analizar las metodologías de intervención y de investigación que se utilizan desde el Trabajo Social frente al fenómeno del envejecimiento, se planteó como segundo objetivo específico reconocer las principales aportaciones teóricas de la investigación en términos de conceptos, análisis, debates y estrategias metodológicas.

Desde el análisis de los documentos se concluyó que, en cuanto a los enfoques de investigación, existe mayoría en estudios cualitativos, en los que las técnicas generalmente utilizadas fueron: entrevista a profundidad, discusiones grupales y/o la observación participante. Estas permiten una comprensión holística del fenómeno del envejecimiento, al incluir las experiencias de vida de las personas mayores.

Así, también las investigaciones cuantitativas, a pesar de ser realizadas en menor cantidad, entregaron datos estadísticos concretos que permitieron al estudio observar el fenómeno del envejeciendo a gran escala; puesto que, en la mayoría de los casos, se analizaron poblaciones de más de quinientas personas mayores. En cuanto a las metodologías de intervención utilizadas en el Trabajo Social, las principales intervenciones fueron las de caso y mixto; es decir, prevaleciendo la intervención de caso y complementándose con grupo y/o comunidad. Mientras la intervención de caso enfatiza su atención en reconocer necesidades y recursos individuales, la intervención en grupo enfatiza en generar la participación, inclusión e integración de las personas mayores a su entorno y desde lo comunitario, se media entre lo global y lo local con el adulto mayor.

En general, el trabajo social con personas mayores tiene gran cercanía con la gerontología social, espacio en el que existe una complementariedad entre ambas disciplinas para lograr una mejor intervención. Es por esto que los expertos entrevistados fueron enfáticos en recomendar la especialización de trabajadores sociales que trabajan con personas mayores en el campo de la gerontología social, principalmente para la comprensión más amplia del fenómeno desde las distintas teorías gerontológicas, como también para utilizar métodos educativos de empoderamiento, que la gerontología refuerza para la transformación de la vejez.

Se propone que la especialización comience en el pregrado de las carreras de Trabajo Social, como cátedras que sirvan de base para el trabajo con personas mayores, así como también, una forma de incentivar al trabajo gerontológico. En cuanto a los profesionales, es necesario generar estudios de postgrado en gerontología social y trabajo social gerontológico para la mejor preparación de los profesionales, tanto en la intervención como en la investigación.

En resumen, el Trabajo Social necesita fortalecerse en teorías y metodologías que sean acorde a las personas mayores, en las que se integren los enfoques de investigación para seguir profundizando en aspectos cualitativos sobre las personas mayores, sus familias y la comunidad; de manera tal que se integren metodologías de la intervención gestionando los ajustes necesarios para la adaptación de la vejez en la sociedad, abriéndose a investigar e intervenir en dimensiones y lineamientos poco estudiados y otras áreas invisibilizadas en la vida de los adultos mayores, para fortalecer la disciplina como una red de apoyo fundamental en la transformación de la sociedad que cada día envejece más.

Adicionalmente, este documento se planteó como tercer y último objetivo específico analizar las propuestas y recomendaciones de las investigaciones en relación con las políticas públicas hacia los adultos mayores. Es posible determinar, desde el análisis de los documentos, que la política pública es la principal herramienta para intervenir en el plano social y debe ser un proceso de construcción que se realice entre la sociedad civil y el Estado.

De esta manera los sujetos, la familia, la comunidad y el poder político pueden tener la misma injerencia en la proposición de mejoras hacia las personas mayores, evitando que los poderes Ejecutivo y Legislativo, –los cuales dependen de una agenda política que es determinada por factores ideológicos y que al término de cada período de gobierno podrían dejar de financiarse o quedar a cargo de entidades ajenas a la representación política–, deje al arbitrio de terceros el funcionamiento de dichos proyectos por razones económicas, políticas o razones relacionadas con los intereses de actores privados.

Dicho con otras palabras, se plantea que es necesaria la proclamación de políticas públicas cuya durabilidad de proyectos sea garantizada de manera tal, que el cambio de los programas de gobierno no interfiera en el desarrollo de la protección de personas mayores. El primer tema que se desprende de las aportaciones teóricas es el cuidado a las personas mayores no autovalentes o con algún grado de dependencia.

En este contexto se puede concluir principalmente que las personas que realizan dicha labor corresponden, en su mayoría, al caso del cuidador informal que es parte del grupo familiar, de sexo femenino y con una escasa preparación teórico-práctica en el área. Con estos antecedentes, es posible aseverar que las políticas públicas no llegan a intervenir directamente en la problemática que se presenta en el desempeño de cuidar, dejando en manos del entorno familiar o comunitario la labor que, en ocasiones, excede los límites físicos y sicológicos de su entorno cercano y del cuidador principal.

Las instituciones trabajan de manera separada las diferentes necesidades de los adultos mayores; es decir, su injerencia se encuentra dividida entre las distintas especialidades médicas y las distintas problemáticas sociales que presenta el adulto mayor o su familia. Estas se encargan de una parte del problema, sin tener conexión entre sí. A causa de ello es posible identificar –a partir de los textos analizados– que no existe un trabajo multidisciplinario entre las áreas ya mencionadas, lo que ocasiona que los cuidadores acudan tan solo a las instancias propias del adulto mayor y no a las que tienen que ver con su integridad o preparación personal. Esto se puede ocurrir debido a la falta de tiempo, desinterés o porque consideran que no necesitan ningún tipo de ayuda por parte de terceros.

Por otra parte, las instituciones públicas tampoco han desarrollado una labor preventiva que esté dirigida a la orientación o ayuda mutua y colaborativa que debería existir en el entorno más cercano al adulto mayor, a modo de evitar que la responsabilidad recaiga en un solo miembro de la familia. Con este tipo de políticas se prevendría a largo plazo el estrés del cuidador y todo lo que ello conlleva.

El segundo tema que se desprende de la producción teórica analizada es la calidad de vida de las personas mayores. Es posible mencionar de lo anterior que la participación y la integración social son áreas fundamentales en las tareas de gobierno y en las políticas públicas actuales. Estas promueven el bienestar individual a través de la participación activa y una vida saludable.

De esta forma es posible afirmar que existe gran interés por parte de las autoridades en promover mayor autovalencia y autonomía de las personas mayores, manteniéndoles activos tanto en el plano laboral como en el comunitario, pero sin olvidar la individualidad.

En vista de lo anterior, se hace necesaria la importancia de abrir los espacios de participación comunitaria, de educación frente a la alimentación sana, de prevención de enfermedades crónicas y del incentivo del deporte, pero incorporando dicha proyección de la actividad al entorno cercano del adulto mayor y no solo al sujeto. Así, sujeto y comunidad interactúan consolidando la integración, que determinará el aprendizaje de futuras generaciones sobre prevención y cuidado de cada uno de los miembros de la familia.

Los aspectos como salud y educación se incorporaron al tema de calidad de vida, puesto que dichos factores son importantes para el bienestar físico, sicológico y social de las personas mayores. En relación con la salud, se desprende que a pesar de que la salud es gratuita en los centros asistenciales públicos para todos los adultos mayores, la deficiente calidad de la atención y la precaria red de especialistas hacen que las personas mayores busquen nuevas alternativas, que casi siempre son privadas y con un alto costo tanto para el individuo como para su red familiar. Entonces, es de vital importancia crear centros primarios de salud especializados en adultos mayores, donde la atención centre su foco en las demandas inmediatas de los adultos mayores, pero también considere la prevención como recurso base y, a su vez, cuente con derivación en plazos cortos a centros de larga estadía, puesto que los que existen actualmente cuentan con latencia de dos años para ingresar. En definitiva, que la atención sea integral y al alcance de todas las personas mayores.

Referente a las investigaciones que incursionaron en el área de la educación, se puede concluir que las principales acciones que realizan políticas públicas apuntan, en primer lugar, a la alfabetización digital, que permite acercar a las personas mayores a las tecnologías actuales y, en segundo lugar, a la capacitación laboral, que consiste en instruir con oficios e integrar a los adultos mayores al campo laboral.

Tanto la alfabetización digital como las capacitaciones laborales se encuentran afines a los tiempos modernos y la globalización, contexto en el cual urge que los adultos mayores se mantengan activos y puedan seguir trabajando hasta después de jubilarse, actividades en que el uso de las herramientas digitales es fundamental para este fin. En resumen, la educación se muestra como una herramienta para la inclusión de los adultos mayores con las nuevas tecnologías; sin embargo, es una forma más de mantenerlos activos laboralmente por mucho más tiempo.

La seguridad económica y las jubilaciones también son parte importante en la calidad de vida de las personas mayores. La presente investigación permite establecer que el sistema de pensiones precariza la calidad de vida de los adultos mayores. Una vez que las personas jubilan, sus ingresos familiares descienden a más de la mitad de lo que percibían manteniéndose activos laboralmente. Los ingresos que se reciben a través de las pensiones, ya sea la Pensión Básica Solidaria o la producida durante los años de trabajo a través de las AFP, no logran cubrir los gastos mínimos y necesarios de los adultos mayores y las fuentes revisadas no dudan en consignar que el Estado no proporciona seguridad económica a dicho sector etario, puesto que no aporta financieramente a los sectores de ingresos medios y solo considera a las personas pertenecientes al 60% más empobrecido de la población, para la entrega de un aporte que tan solo reajusta el monto de las jubilaciones cuando su previsión no cumple con el monto mínimo legal. En definitiva, en materia de seguridad económica, las gestiones públicas no satisfacen las necesidades de los adultos mayores y en este sentido no existe una voluntad política que ampare la promoción de pensiones dignas y que garanticen la cobertura total de sus necesidades básicas.

El último punto que se aborda dentro del tema de calidad de vida es el maltrato hacia las personas mayores. Las políticas públicas actuales han dispuesto programas con el fin de disminuir las prácticas del maltrato activo o pasivo contra las personas mayores. En este sentido, se han generado planes para la prevención del delito estableciendo programas que operan en contra del maltrato hacia los adultos mayores, además de realizar cambios en la Ley Nº 20.066 (de Violencia Intrafamiliar) que incluye a los adultos mayores dentro de este marco legal, pues activa una serie de protocolos de derivación con el fin de proteger a las víctimas y evitar así futuras vulneraciones, delitos y/o crímenes dentro de los grupos familiares.

Aunque la agenda política de los últimos gobiernos ha puesto en la palestra el tema del maltrato en contra de niños, mujeres y también los adultos mayores, es posible determinar –desde las investigaciones analizadas– que no existe una legislación que proteja a los adultos mayores de manera particular; es decir, una ley que solo considere las diferentes problemáticas de los adultos mayores. Estos se acogen a las distintas leyes dispuestas para toda la población, provocando en muchas ocasiones que los jueces utilicen sus propios criterios para realizar veredictos, lo que propicia desprotección legal y precarización en las intervenciones que se realizan las oficinas de protección del adulto mayor, debido a la falta de leyes y protocolos capaces de resguardar la integridad de un adulto mayor. En pocas palabras, se hace necesario seguir avanzado en materia legal, creando una legislación que ampare desde la individualidad las problemáticas de los adultos mayores chilenos y así no se produzcan vacíos legales ni diferentes interpretaciones para un solo fenómeno.

El último tema que se desprende de la producción teórica analizada es el fomento que realiza el Estado para la investigación científica, cuyo objetivo consiste en conocer aún más el fenómeno del envejecimiento. Las políticas públicas, por medio del financiamiento, han otorgado mayores recursos a FONDECYT en la elaboración de estudios en torno a la vejez. A pesar de las iniciativas gubernamentales, todavía existe un número reducido de profesionales especializados en el área gerontológica capaces de realizar aportes considerables a la política pública, debido a la poca especialización de estos en el área. De este modo se vuelve indispensable que los profesionales, quienes trabajan con adultos mayores, se especialicen mediante el constante aprendizaje teórico-metodológico referente al tema, de manera que se aumente la investigación en la temática y así exista un conocimiento, si no acabado, considerablemente superior en torno a este fenómeno, cuyo aporte generaría mejores intervenciones en el plano biopsicosocial y también daría paso a una mejor calidad de vida de los adultos mayores.

A modo de cierre, se establece en definitiva que visibilizar a las personas mayores como prioridad de manera integral y como sujeto de derechos en el proceso de envejecimiento de la población, da paso a contrarrestar la vulnerabilidad, la desigualdad y la pobreza. La inequidad y la exclusión impiden el ejercicio pleno de los derechos humanos, y estos conflictos originan la importancia de las políticas sociales destinadas a la población. De esta forma, la integración de las personas mayores en distintos espacios se proyecta como una prioridad en la producción de nuevos compromisos, investigaciones y proporcionando más recursos en materia preventiva. El Estado tiene un importante rol que desempeñar en términos subsidiarios, legislativos y promotores sobre la calidad de vida de los mayores.

Como se mencionó anteriormente, queda mucho por avanzar, principalmente en legitimar como actor principal al adulto mayor, incluyendo todo lo que lo constituye, es decir, su red familiar y la sociedad civil. Se considera, entonces, que, si bien la existencia de la actual legislación o las políticas sociales no garantizan su cumplimiento, estas son necesarias y constituyen la herramienta para la reivindicación de derechos de los adultos mayores. Asimismo, la necesidad de asumir la vejez y el envejecimiento de la población como una preocupación no solo es trabajo del Estado, sino también, de toda la sociedad.

6. APORTES PARA EL TRABAJO SOCIAL

El envejecimiento poblacional ha sido un fenómeno que paulatinamente ha comenzado a adquirir una atención particular en las ciencias sociales, tal como es señalado a lo largo del documento. Frente a esto el Trabajo Social ha tenido una serie de desafíos que han sido manifestados tanto por las investigaciones como por los expertos en la temática.

Uno de los principales desafíos para los profesionales insertos en esta área es la escasa formación. Por lo tanto, es necesario aumentar los espacios de aprendizaje que permitan que los profesionales tengan las herramientas necesarias para poder incorporarse a equipos de trabajo interdisciplinario, con la finalidad de mejorar la intervención en adultos mayores. Además de incrementar la especialización, principalmente en el campo de la gerontología social, y por otra parte el fortalecimiento de los conocimientos en particular las bases teóricas, epistemológicas y metodológicas que deben estar presentes en toda acción social.

En cuanto a la intervención, los trabajadores sociales deben ser actores sociales involucrados activamente con su trabajo, considerando al adulto mayor como un agente social en situaciones de vulnerabilidad, sin que esa situación en particular genere una intervención de tipo asistencial. Por lo tanto, en cuanto a la planificación de esta debe ser autónoma y situacional considerando la realidad del adulto mayor.

Además, como disciplina transformadora, debe contribuir a cambiar las representaciones sociales construidas en torno a la vejez manifestada a través de prejuicios y estereotipos presentes en la sociedad, esto en el rol de educador enfocado en la transformación social y cultural del envejecimiento de manera que sea un proceso significativo para los adultos mayores. Por consiguiente, el Trabajo Social como disciplina debe adquirir como base de su intervención el gatillar los procesos sociales, fortalecer el vínculo social, propiciar la descentralización y finalmente tomar el rol de agente democratizador que fomente el ejercicio de la ciudadanía y los derechos humanos.

A partir de lo anterior, se establece que es contingente generar una visualización y reconocimiento de las vidas de las personas mayores, puesto que el trabajo social es por excelencia una de las disciplinas que tiene mayor cercanía con las personas. De manera tal que los profesionales son los que en gran parte evidencian las necesidades de los usuarios, siendo finalmente el nexo entre las personas y las instituciones. En consecuencia, el gran desafío es cómo se identifican aquellas problemáticas, vacíos y conflictos presentes en la realidad social y cómo se involucran a los actores sociales a lo largo del proceso, en especial en la elaboración de estrategias para potenciar las políticas públicas.

En definitiva, se establece la existencia de un elemento en común que requiere una atención en particular y que tiene relación con el reconocimiento de la vejez y los adultos mayores, donde se comprende el envejecimiento como un fenómeno amplio y multidimensional, pero con escaso énfasis en los significados de los adultos mayores. Por tanto, el rol de educador del trabajo social es sumamente relevante en cómo se contribuye en el imaginario de la vejez.

Finalmente, se requiere incrementar los espacios de conocimiento y formación para poder tener las herramientas necesarias para el trabajo social con adultos mayores. Entonces, se sugiere aumentar las instancias de sistematización de experiencias en intervenciones con adultos mayores que se sumen a las ya existentes y permitan aumentar en volumen y contenido la interpretación del fenómeno desde el trabajo social.

BIBLIOGRAFÍA

Bazo, M. T. (1992). La nueva sociología de la vejez: de la teoría a los métodos. Revista española de investigaciones sociológicas. N° 60, pp. 75- 90.

Chavarriaga, A. y Franco, G. (2009). Gerontología: aprendiendo a envejecer, prosperidad en el atardecer. Rumbos TS., Vol. 4, Nº 4, pp. 25-36.

Lowick-Russell, J. (2010). Ley para abordar el maltrato a personas mayores en Chile: evidencias, tratamiento normativo y desafíos inmediatos. Red Latinoamericana de Gerontología. Vol. XII. N° 126, pp. 1-8.

Ludi, M. (2011). Envejecer en el actual contexto. Problemáticas y desafíos. Cátedra paralela, Nº 8, pp. 33-47.

Ludi, M. (2005). Envejecimiento activo y participación social en sectores de pobreza.

Buenos Aires, Argentina: X Jornadas de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

Mauros, R. (2014). Área de Vejez y Trabajo Social: Debate crítico y práctica profesional.

Montevideo, Uruguay: Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de la República).

Millán, J. C. (2011). Gerontología y Geriatría: Valoración e intervención. Madrid, España: Editorial Médica Panamericana.

Paola, P., Mara, D. y Manes, R. (2012). Reflexiones en torno al trabajo social en el campo gerontológico: Tránsitos, miradas e interrogantes. Buenos Aires, Argentina: Universidad de Buenos Aires.

Pavón, J. (2007). Prevención de la dependencia en las personas mayores. Revista española de Geriatría y Gerontología, Nº 42, pp. 15-56.

Piña, M. (2002). Trabajo social gerontológico: investigando y construyendo espacios de integración social para las personas mayores. Rumbos TS., Vol. 4, Nº 5, pp. 13-30.

Piña, M. (2006). Trabajo social gerontológico: Investigando y construyendo espacios de integración para social para personas mayores. Santiago de Chile: Universitaria.

Piña, M. (2011). Intervención social gerontológica: articulando las dimensiones epistemológicas teóricas y metodológicas. Rumbos TS., Vol. 4, Nº 1, pp. 37-49.

Preciado, S. (2004). El adulto mayor, las casas de atención y la propuesta de un modelo de atención social: revisión de su aplicación y propuestas. Rumbos TS., Nº 9, pp. 79-97.

Schalock, R., Keith, K. D., Verdugo, M. y Gómez, L. (2001). Calidad de vida. Manual para profesionales de la educación, salud y servicios sociales. En Verdugo, Gómez y Arias. Evaluación de la calidad de vida en personas mayores (M. Verdugo y C. Jenaro, traductores). Madrid, España: Alianza.

Senama (2012). Personas mayores en Chile: situación, avances y desafíos del envejecimiento y la vejez. Santiago de Chile: Servicio Nacional del Adulto mayor.