RESUMEN

Este artículo presenta la sistematización de la experiencia de acompañamiento a equipos ejecutores y adecuaciones metodológicas para la continuidad de las labores de asistencia técnica social de los proyectos habitacionales en contexto de pandemia debido a la COVID-19, implementada por la Sección Habilitación Social de Serviu Metropolitano (RM) entre marzo de 2020 y mayo de 2021. Se buscó resguardar la participación de las familias y comunidades en los proyectos habitacionales, apoyando metodológicamente a los equipos ejecutores del área social. La experiencia se caracterizó por la generación de espacios de encuentro y retroalimentación entre profesionales ejecutoras/es de entidades patrocinantes y supervisores sociales de Serviu RM, en torno a los desafíos y oportunidades para la participación social de familias y comunidades en contexto de distanciamiento físico. Respecto del rol de la supervisión social se instala la idea de un modelo de supervisión cooperativo. La experiencia da cuenta de procesos de innovación social con estrategias mixtas presenciales y virtuales, flexibles y creativas en el uso de herramientas tecnológicas que contribuyen sin reemplazar la presencialidad, a los procesos participativos, relevando el rol del trabajo social comunitario en el área de la política habitacional.

ABSTRACT

The article presents the systematization of the experience of accompaniment to executing teams and methodological adjustments for the continuity of the work of social technical assistance of housing projects in the context COVID-19, implemented by the Social Habilitation Section of Serviu Metropolitano between March of 2020 and May 2021. It was sought to safeguard the participation of families and communities in housing projects, methodologically supporting the executing teams of technical assistance work in the social area. The experience was characterized by the generation of spaces for meeting and feedback between executing professionals of sponsoring entities and social supervisors of Serviu RM, regarding the challenges and opportunities for the social participation of families and communities in contexts of physical distancing. Regarding the role of social supervision, the idea of a “cooperative” supervision model is installed. The experience shows social innovation processes with mixed face-to-face and virtual strategies, flexible and creative in the use of technological tools that contribute, without replacing face-to-face, to participatory processes, highlighting the role of community social work in the area of politics housing.

INTRODUCCIÓN

En Chile la política urbano-habitacional es planificada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la ejecutan los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) regionales. La experiencia sistematizada se sitúa en la Región Metropolitana y se enmarca en los Programas Habitacionales Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS 49 (V. y U) de 2011, y Mejoramiento de Viviendas y Barrios DS 27 (V. y U.) de 2016, destinados respectivamente a atender el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo de la población de mayor vulnerabilidad social. El objetivo de la sistematización es reconocer el aporte de las adecuaciones metodológicas y de la supervisión social en contexto COVID-19, para dar continuidad a los procesos participativos de las familias y comunidades, en los proyectos habitacionales, desde el punto de vista de los y las profesionales sociales ejecutores de la Entidades Patrocinantes y del equipo de supervisión social de Serviu RM.

La política habitacional se encuentra tercerizada y los Serviu no ejecutan en forma directa las soluciones habitacionales. El Estado cumple un rol subsidiario, que financia y fiscaliza la ejecución de los proyectos habitacionales, tanto en el área constructiva como social. En los programas mencionados, el subsidio incorpora un monto para financiar servicios de asistencia técnica (labores de carácter técnico, jurídico y social para apoyar a las familias en la obtención y/o aplicación del subsidio) ejecutados por Entidades Patrocinantes (EP) (Serviu, 2016, p. 103).

En los proyectos habitacionales participan distintos actores: familias organizadas, EP, constructoras, municipios, Minvu y Serviu. Las familias y comunidades se reconocen como sujetos sociales que demandan al Estado una solución habitacional, consistente en obtener una vivienda o mejorar la vivienda social o entorno habitado deteriorado; pertenecen al quintil más pobre de la población y se caracterizan entre otros aspectos por la alta presencia de mujeres beneficiarias y en roles de dirigencia social.

En Chile la política habitacional del siglo XXI ha visibilizado su componente social participativo y en cada proyecto se integran las dimensiones técnico-constructiva y social-comunitaria. Para ello las labores de las EP incluyen un área de asistencia técnica social (ATS)1, destinada a asesorar a las familias y comunidades en el desarrollo de los proyectos en las etapas de postulación, ejecución y posentrega.

Estas labores, ejecutadas principalmente por trabajadoras/es sociales, están orientadas a favorecer la participación de los grupos en los proyectos habitacionales, e incluyen actividades de organización de la demanda, diagnósticos sociales, difusión del programa, presentación y aprobación de proyecto técnico, seguimiento a las obras, capacitaciones para el uso, cuidado y mantención de las obras y apoyo en la formación de propietarios y/o copropietarios. En la Región Metropolitana se registran 181 EP activas implementando labores de ATS2.

El rol de la Sección Habilitación Social (SHS) del Serviu Metropolitano es supervisar la intervención social ejecutada por las EP. Esta función la realizan 14 trabajadores/as sociales y se caracteriza por un fuerte componente normativo, establecido en los procedimientos de asistencia técnica. Entre las labores del equipo se incluyen3: monitorear, evaluar y calificar los servicios de asistencia técnica del área social; certificar la ejecución para el pago de los servicios; monitorear y participar en actividades estratégicas tales como visitas a las obras, asignación de viviendas, nombramiento de comités de administración, y otras que demanden su presencia para abordar algún conflicto.

1. ANTECEDENTES CONTEXTUALES

La Sección Habilitación Social genera instancias de capacitación y coordinación dirigidas a profesionales sociales de las EP para promover la correcta ejecución del componente social en los proyectos habitacionales, teniendo como principio orientador asegurar la participación comunitaria y la entrega de los servicios a las familias. Desde el punto de vista metodológico, la intervención social previo contexto COVID-19 se desarrollaba mediante actividades grupales presenciales en sedes comunitarias (reuniones, charlas, talleres y asambleas). Asimismo, la supervisión social se realizaba en lo administrativo mediante revisión documental y en terreno participando en algunas de las actividades. El contexto COVID-19 exigió desde marzo del año 2020 cumplir protocolos de distanciamiento físico que impactaron en la metodología de intervención y en la supervisión social, debiendo buscar alternativas para mantener los espacios de participación de las familias en los procesos de postulación y ejecución de los proyectos habitacionales.

Se sistematizó esta experiencia con la participación del equipo de supervisión social Serviu RM, y de profesionales ejecutoras/es de EP, para recuperar los aprendizajes obtenidos de las adecuaciones metodológicas y de la supervisión realizada por el equipo de la SHS en contexto COVID-19.

2. ANTECEDENTES CONCEPTUALES

Para analizar la experiencia se eligió un marco referencial y teórico que integra a los conceptos de política pública, rol del trabajo social en el área habitacional, trabajo comunitario, participación social, supervisión social e innovación social.

Respecto de las políticas públicas, estas se entienden como “las acciones que los gobiernos toman –o no toman– para lograr un determinado objetivo de carácter público, sea un problema a solucionar, una oportunidad a aprovechar, un derecho a garantizar, una responsabilidad a exigir o una política existente a mejorar” (Irrarazaval et al., 2020, p. 3).

Tamayo (1997) agrega que las políticas públicas se tratan de “un proceso que se inicia cuando un gobierno o un directivo público detecta la existencia de un problema que, por su importancia, merece su atención y termina con la evaluación de los resultados que han tenido las acciones emprendidas para eliminar, mitigar o variar ese problema” (p. 281).

Las políticas públicas, por tanto, implican siempre una toma de decisión por parte del gobierno en el caso de la materia de esta sistematización, la visibilización de la dimensión social y de la participación social en los programas habitacionales, marca un hito en la historia reciente de la política habitacional. En el año 2006 se define la denominada Nueva Política Habitacional, y en ella la participación de las familias se incorpora explícitamente en los servicios de asistencia técnica. Este proceso fue liderado por la trabajadora social Paulina Saball, subsecretaria del Minvu entre los años 2006 y 2010 y ministra en el período 2014-2018.

El rol del trabajo social en el área habitacional se ha ido desarrollando a la luz de los contextos sociopolíticos. Cabe destacar como hito histórico la creación del Minvu en el año 1965, donde se acogieron los aportes profesionales en el campo habitacional iniciados en 1939 en el Servicio Social de la Caja de Habitación Obrera y se impulsó el método de organización y desarrollo comunitario en las políticas habitacionales que incluirán la Operación Sitio, Cooperativas de Vivienda, Cajas de Ahorro y Créditos con fines habitacionales (Castañeda y Salamé, 2015).

Las normas que regulan los servicios de ATS4 distinguen el rol del profesional social en los programas habitacionales. El D. S. n.º 135 (V. y U.), de 1978, menciona como profesionales que cumplen estas labores a asistentes sociales, antropólogos, sociólogos y otras profesiones del área social. Un instructivo del Minvu5 señala que se entenderá por profesionales del área social a quienes en su formación curricular tengan competencias en el área de diseño y gestión de proyectos sociales, trabajo comunitario y/o intervención social con grupos de personas. Por lo tanto, los programas habitacionales representan un campo de ejercicio profesional para el trabajo social y, en específico, en su dimensión comunitaria.

Saiz (2014) se aproxima al concepto de trabajo comunitario distinguiendo su propósito transformador de situaciones colectivas mediante la organización y la acción asociativa, respondiendo al reto de construir y sostener un grupo o varios en torno a la elaboración y a la aplicación de proyectos de desarrollo social (p. 4). Por su parte Duarte (2017) resalta el “componente ético y político de los procesos comunitarios desarrollados desde el trabajo social, el que está encaminado a la generación de oportunidades de los sectores subalternos de la sociedad” (p. 433).

La autogestión de sujetos colectivos autónomos es fundamental en el trabajo comunitario, toda vez que se trata de una práctica organizativa para implicar a las poblaciones en la mejora de sus condiciones de vida, en la que prima la participación de la gente en todo el proceso de un proyecto (Saiz, 2014, p. 5).

De este modo, la participación social es inherente al trabajo comunitario y debe garantizarse en los programas habitacionales a través de la ATS. Palma (como se citó en Fosis, 2017) señala que:

La participación es una capacidad que debe ser educada (y que se puede deseducar), que no se trata de una disposición innata de las personas. La participación es una situación que surge (o que puede surgir) en el encuentro de dos dinámicas: una es la capacidad de participar y otra es la oportunidad de participar […] hablamos de participación sustantiva cuando las oportunidades de participar se diseñan e incluyen en las políticas como respuestas, intencionadamente adecuadas y voluntariamente respetuosas, a las capacidades que traen los grupos a los que se invita a participar (p. 11).

La participación social tiene diversas expresiones, y los niveles de participación: informativo, consultivo, decisorio y cogestión, identificados por Arnstein en el spectrum de la participación pública (1969; como se citó en Sánchez, 2015), siguen siendo una clasificación válida para dimensionar en justa medida y sin sobreestimar el tipo de participación que se está dando en los programas habitacionales.

En cuanto a la supervisión, Puig nos aproxima al concepto superando el enfoque normativo, al plantear que la supervisión de los equipos de servicios sociales:

Se muestra especialmente útil para hacer frente a la complejidad actual y, en particular, para cuidar de los profesionales y las organizaciones. En el contexto actual, caracterizado por la incertidumbre profesional y de las organizaciones, constituye una oportunidad para la reflexión y el pensamiento […] La supervisión es el análisis de la práctica profesional que realizan los trabajadores de ámbitos psicosociales que se sitúa en la interfaz entre el aprendizaje, la formación, la educación y el apoyo en una organización o institución (Puig, 2011, p. 128).

Respecto de los objetivos de la supervisión, estos abarcan la reflexión y la mejora de la tarea, la orientación a la resolución de conflictos y la promoción del autocuidado profesional. En este último sentido la supervisión además ofrece un espacio colectivo de apoyo para superar las situaciones de presión y dificultad (Puig, 2011, p. 132).

Por último y dado que el escenario de pandemia exigió nuevas formas de ejecutar y supervisar la intervención social, corresponde referirse al concepto de innovación social, entendido por Rodríguez y Alvarado (2008, p. 35) como el “conjunto de acciones necesarias para transformar una situación particular, que incluyen desde el rediseño de procesos hasta el desarrollo de nuevas capacidades en las personas, ya que toda innovación supone una nueva competencia”. Los autores también señalan que:

La innovación es el resultado de un largo proceso histórico, de un cúmulo de intentos fallidos y pequeñas mejoras que en un momento crítico cambian el signo de la tendencia, la dirección de un proceso, la calidad de un producto o la técnica de un procedimiento (p. 23).

Por su parte Alonso y Echeverría (2016) reconocen la estrecha relación del concepto con el trabajo social, toda vez que los profesionales del Trabajo Social son definidos como agentes de cambio, que se caracterizan por la innovación al reinterpretar y aplicar las políticas sociales provenientes de los organismos públicos (p. 168).

Cada uno de los conceptos abordados puede ser observado en esta experiencia de sistematización, la que se enmarca en una política pública que ha incorporado el componente social y participativo, consolidando un espacio de desempeño profesional para el trabajo social comunitario, que tiene como principal compromiso y desafío involucrar a los grupos y comunidades en el proceso de transformación de sus condiciones de vida, en este caso las condiciones de vivienda y hábitat. En este contexto la supervisión social se presenta como un concepto integral orientado tanto a lograr la tarea, como al apoyo de los equipos profesionales involucrados, los que en su calidad de agentes de cambio se ven llamados en la situación de emergencia sanitaria a implementar acciones innovadoras que permitan garantizar la participación social en los proyectos habitacionales.

3. METODOLOGÍA

3.1. Metodología de intervención

El proceso metodológico incluyó momentos de diagnóstico, diseño, implementación y evaluación, que se fueron combinando según los requerimientos institucionales Minvu/Serviu, del equipo de la SHS y de las contrapartes profesionales de las EP.

Se distinguen los siguientes momentos:

a) Diagnóstico preliminar sobre las dificultades de implementación de la ATS en proyectos habitacionales en contexto COVID-19 (marzo-abril de 2020).

b) Diseño de orientaciones metodológicas.

c) Ejecución de tres tipos de actividades:

- Encuentros colectivos con profesionales de EP.

- Sesiones de cocuidado con equipos ejecutores de ATS y supervisoras/es sociales.

- Acciones de supervisión social permanente.

d) Evaluación de proceso de la experiencia.

4.2. Metodología de sistematización

Para la sistematización se ha seguido el método en cinco tiempos propuesto por Jara (2018):

- Punto de partida: consiste en partir de la propia experiencia, siendo un requisito haber participado y contar con registros de la experiencia. En este caso el equipo sistematizador corresponde a la SHS de Serviu Metropolitano, todo el equipo ha participado de algún modo en cada uno de los momentos de la experiencia y se dispone de registros de lo realizado.

- Formular un plan de sistematización: implica definir el objetivo, delimitar el objeto, precisar un eje de sistematización, las fuentes de información y cómo lo vamos hacer. El objetivo de sistematización fue recuperar los aprendizajes obtenidos de las adecuaciones metodológicas y de la supervisión realizada por el equipo de la SHS en contexto COVID-19, reflexionando sobre los aportes al propósito de dar continuidad a los procesos participativos en los proyectos habitacionales. Respecto del cómo, se aplicó cuestionario de preguntas a ejecutores de las EP y realizaron conversatorios internos del equipo de supervisión social y conversatorios de participación mixta entre supervisores sociales y profesionales ejecutores de EP.

- Recuperación del proceso vivido, reconstruir la historia, ordenar y clasificar: para ello se contó con registros de grabaciones de encuentros, bases de datos, instrumentos aplicados, los que fueron ordenados y resignificados a la luz de las encuestas y conversatorios.

- Reflexiones de fondo, organizadas a partir del análisis, la interpretación crítica y la identificación de aprendizajes: el proceso de análisis se basó en articular la reconstrucción de la experiencia con los conceptos claves de sistematización.

- Puntos de llegada, formulación de conclusiones, recomendaciones, propuestas y estrategia para comunicar los aprendizajes y las proyecciones: se elaboró un informe de sistematización que fue presentado en el Primer Encuentro Nacional de Sistematización de Experiencias para Profesionales de Trabajo Social (julio de 2021), organizado por La Red Chilena de Trabajo Social y Sistematización.

4. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

a) Diagnóstico: el equipo de la SHS, entre marzo y abril de 2020, levantó un diagnóstico de la situación de implementación de la ATS de los proyectos habitacionales en contexto COVID-19.

El diagnóstico arrojó diversas tensiones asociadas al trabajo a distancia:

- ¿Participación sustantiva o participación funcional de las familias?

- Dificultad de cumplir productos utilizando metodologías e instrumentos tradicionales.

- Brecha digital de postulantes y beneficiarios.

- ¿Las herramientas de trabajo virtual como medio o como fin?

- Los límites del trabajo virtual y la presencialidad irremplazable.

- Equipos sociales de las EP altamente exigidos, mayoría mujeres en teletrabajo y cumpliendo labores de cuidado.

b) Diseño de orientaciones metodológicas: estas se generaron a partir de los diagnósticos de la SHS y de los lineamientos del Minvu6 y se fueron actualizando según el contexto sociosanitario y las capacidades desarrolladas para el trabajo comunitario en condiciones de distanciamiento físico.

Sus características son:

- Flexibilidad metodológica, incorporando mecanismos de trabajo virtual y de revisión de la calidad de los materiales audiovisuales.

- Mantención de los objetivos de la ATS, exigiendo el cumplimiento de actividades con la participación de las familias, incorporando nuevas formas de ejecución.

- Adaptación de instrumentos. Los formatos tradicionales de registro y validación de las actividades presenciales (una única actividad para lograr un propósito) fueron adaptados para la descripción y verificación de la diversidad de actividades realizadas para involucrar a las familias en cada propósito de la ATS (virtuales, sincrónicas, asincrónicas, presenciales grupales, presenciales individuales).

- Distinción de actividades y tipos de participación. Se distinguieron actividades posibles de realizar solo con la participación de dirigentes, para luego transmitir en forma diferida la información a la totalidad de las familias (envío de videos informativos, entre otros), y otras que por su impacto requieren la participación directa y vinculante de todas las familias (aprobación del proyecto en la etapa de postulación y la asignación de las viviendas en la etapa de ejecución de las obras).

c) Ejecución

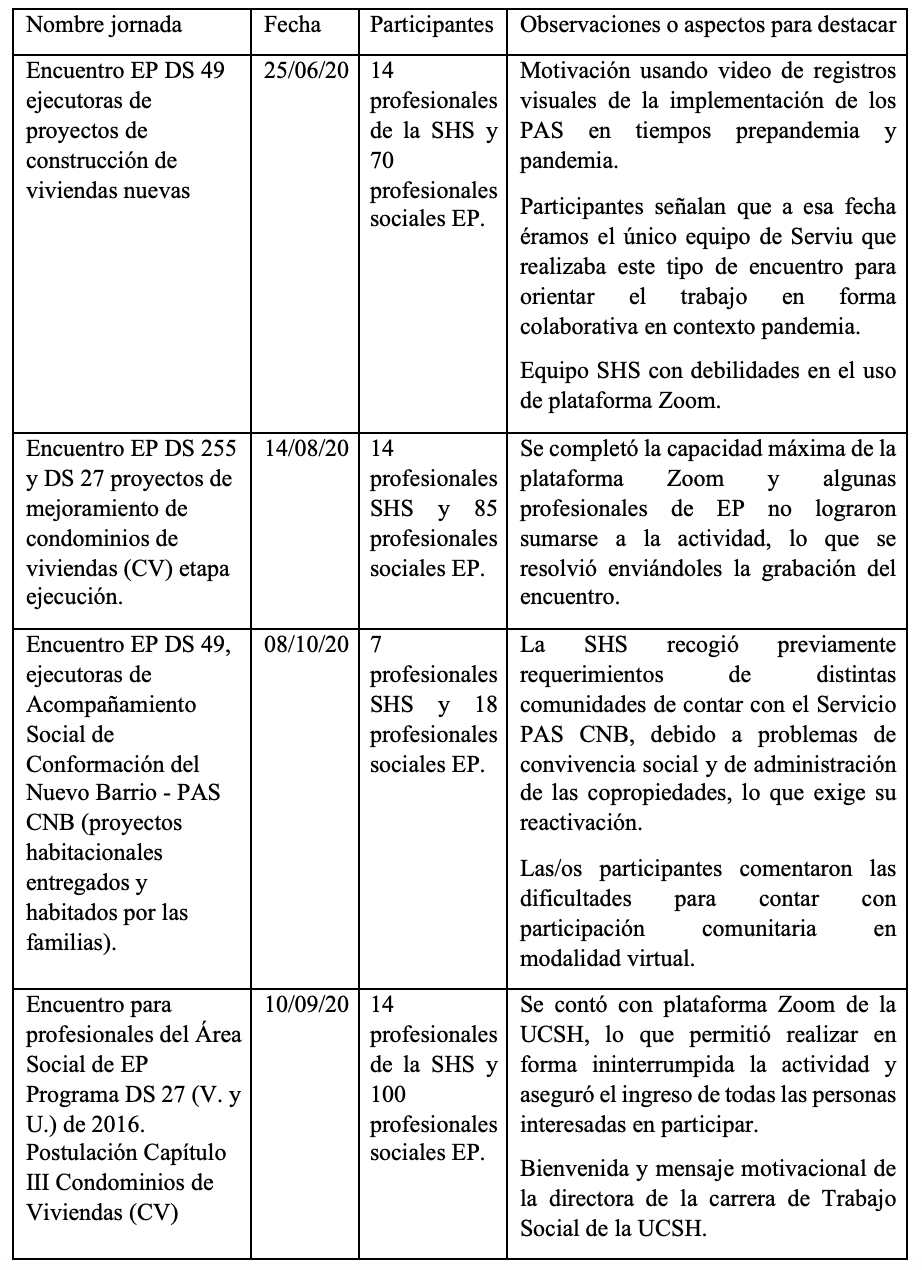

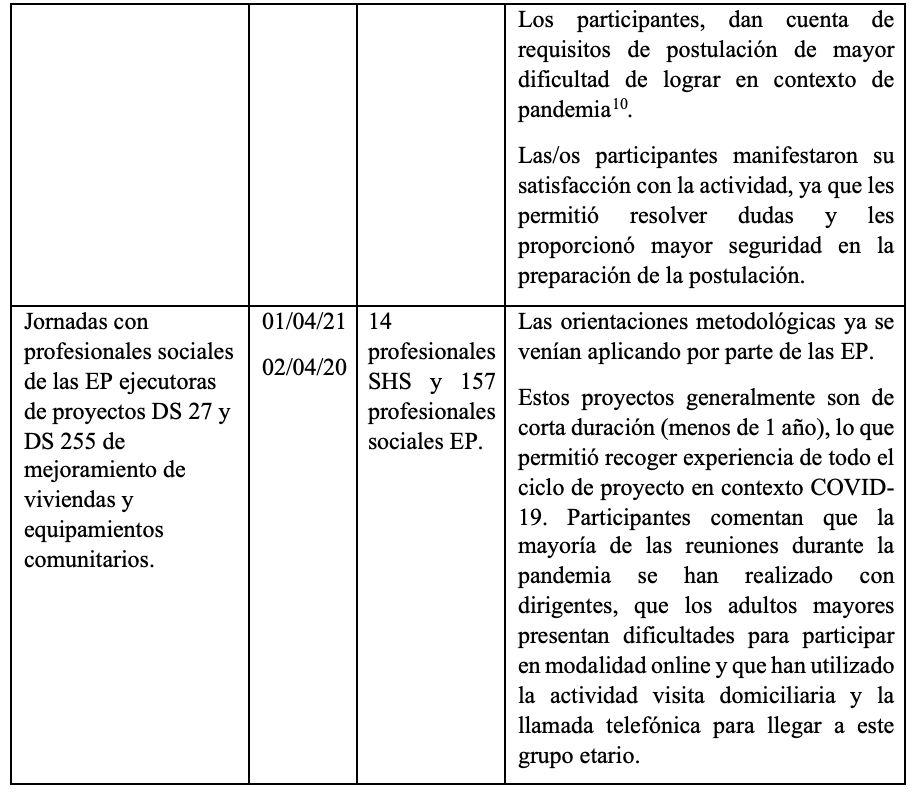

c. 1.) Encuentros con profesionales de EP para la socialización de experiencias y difusión de orientaciones metodológicas. Desde junio de 2020 a abril de 2021. Plataforma Zoom.

Se realizaron seis jornadas en modalidad online dirigidas a profesionales sociales de las EP. Las jornadas tuvieron como principales objetivos:

- Socializar las experiencias de los equipos de las EP, en cuanto a dificultades y adaptaciones realizadas para ejecutar la asistencia técnica social en los proyectos habitacionales.

- Entregar orientaciones metodológicas para la implementación de la asistencia técnica social en los distintos programas habitacionales en contexto de emergencia sociosanitaria.

La convocatoria estuvo a cargo del equipo de supervisión de la Sección Habilitación Social. Los contenidos centrales incluyeron la presentación de las orientaciones metodológicos para validar las alternativas de intervención virtual y/o presencial, y de los formatos de trabajo7 para su implementación según programa habitacional y etapa del proceso (postulación, ejecución de las obras, posentrega de viviendas).

La exposición de contenidos fue realizada en todas las jornadas por la encargada de la Sección Habilitación Social, en dos jornadas también actúo como expositora la encargada subrogante y en una de las jornadas participó como expositor un abogado del departamento jurídico de Serviu RM.

Respecto de la metodología en cada Jornada se identificaron cuatro momentos:

- Escucha activa de las experiencias y testimonios del equipo de profesionales de las EP, en ocasiones reforzado con algún material audiovisual motivacional.

- Entrega de contenidos.

- Consultas y aclaraciones.

- Síntesis, acuerdos y compromisos.

Cabe destacar que para el diseño de las jornadas el equipo de supervisión recogió inquietudes de las EP, lo que permitió elaborar previamente las orientaciones metodológicas. Todas las jornadas fueron grabadas y los videos enviados a las EP, así como también se les enviaron los formatos de trabajo.

Respecto de los resultados, en general los equipos sociales de las entidades patrocinantes manifestaron una recepción favorable de las orientaciones metodológicas, debido a que estas recogían y daban respuesta a sus dudas e inquietudes, entregando materiales de trabajo específicos (diversos formatos de documentos) y admitiendo nuevas formas para ejecutar las actividades de la asistencia técnica social. Se reconoció la importancia de incorporar diagnósticos de acceso y uso de las tecnologías por parte de las familias. Se valoró el espacio de intercambio de experiencias y retroalimentación entre pares, a modo de ejemplo un profesional de EP compartió su experiencia de haber aprobado 18 reglamentos de copropiedad mediante consulta por escrito, y no mediante asamblea presencial, lo que despertó gran interés entre las/os participantes, por su pertinencia en contexto de distanciamiento físico. Asimismo, para el equipo de la sección habilitación social las jornadas representaron un espacio colectivo para la transferencia metodológica y una fuente de retroalimentación para mejorar los instrumentos de trabajo. Por último, se destaca que las EP plantearon requerimientos de una supervisión más periódica y directa.

Cuadro resumen encuentros con profesionales de EP

c. 2.) Sesiones de cocuidado para promover el bienestar emocional, físico y psicológico en tiempos complejos, dirigido a equipos ejecutores de ATS y supervisoras/es sociales. Surge como respuesta a la necesidad detectada por el equipo SHS, de generar un espacio de intercambio de herramientas para el desempeño del rol profesional social en condiciones de distanciamiento físico y exigencias por cumplimiento de productos. Esta actividad fue apoyada por el área de recursos humanos de Serviu, con la colaboración de psicóloga y trabajadora social que diseñan en conjunto con la SHS las sesiones de cocuidado. Se realizaron dos sesiones, 8 y 9 de julio de 2020, en plataforma Zoom, con la participación total de 14 profesionales SHS y 55 profesionales Sociales de EP.

c. 3.) Sistema de supervisión social permanente a profesionales de las EP para la implementación de la ATS en contexto de pandemia. Cada profesional de la SHS es responsable de la supervisión de un grupo de EP. En este período las labores han incluido:

- Participación en reuniones virtuales con EP y comunidades.

- Revisión de informes para certificación de pagos de ATS.

- Revisión de propuestas de materiales audiovisuales y de las formas de entrega a las familias.

- Comunicación directa vía telefónica y/o correo electrónico por parte de supervisor/a social a profesional social de EP, para entregar o reforzar las orientaciones metodológicas para la ATS en contexto COVID-19.

d) Evaluación de proceso

El equipo de la SHS ha mantenido una actitud de evaluación permanente, identificando nuevos requerimientos en el dialogo constante entre supervisoras/es y ejecutores de las EP. Se distingue como hito de evaluación de proceso la respuesta a la Encuesta Aplicación del Plan de Ajuste en Planes de Acompañamiento Social (PAS) Periodo de Emergencia Sanitaria, solicitada por el Minvu, en enero de 2021, en el que se identifican los principales logros, aprendizajes, dificultades y proyecciones del trabajo en contexto de emergencia sociosanitaria. Esta evaluación forma parte de los registros utilizados para la sistematización.

5. APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA

Los aprendizajes de la experiencia se organizan a partir de los conceptos claves de política pública, rol del trabajo social en el área habitacional, trabajo comunitario, participación social, supervisión social e innovación social, y buscan responder las preguntas sobre los aportes de las adecuaciones metodológicas en la ATS en contexto COVID-19.

La experiencia analizada desde el concepto de política pública, permite reconocer grados de consolidación del área social en la oferta programática de la política habitacional, teniendo como antecedente de historia reciente la Nueva Política Habitacional y el fortalecimiento de la dimensión social en los proyectos habitacionales, al incorporar labores de asistencia técnica del área social orientadas a involucrar a las familias y comunidades en la solución habitacional. La implementación de estas labores en contexto de pandemia, permitió dar cuenta de un área de política pública que no fue descartada por la emergencia sociosanitaria a pesar de las restricciones de distanciamiento físico.

El aporte del trabajo social para la continuidad del involucramiento de las familias en los proyectos habitacionales en contexto COVID-19, se pudo constatar a través de las gestiones desplegadas tanto desde el rol de supervisión social como desde el rol profesional social ejecutor/a de ATS. Se considera una ventaja compartir entre ambos grupos la formación y experiencia profesional en trabajo social comunitario, por la comprensión del proceso de planificación y de los procesos comunitarios de participación. Tal como señala Saiz B (2014), respecto del trabajo comunitario en esta experiencia para efectos de la continuidad de los procesos participativos de postulación y ejecución de los proyectos habitacionales, participación y organización son la misma cosa: se participa organizándose. En este sentido, para la implementación de la ATS ha sido fundamental conocer el funcionamiento de cada organización social y asumir a las y los dirigentes como el principal canal de comunicación con las familias.

Respecto de la participación social en los proyectos habitacionales en contexto COVID-19, siguiendo el espectro de la participación pública de Arnstein (1969, citado en Sánchez, 2015), la experiencia demostró distintos tipos de participación, siendo la más habitual la de tipo informativa. No obstante, se debieron desplegar metodologías y acciones presenciales y virtuales para asegurar una amplia participación en la toma de decisiones vinculantes, tales como aprobación del proyecto, nombramiento de comités de administración y asignación de las viviendas. Concretar estas actividades dependió en parte de la capacidad de gestión de los profesionales sociales de las EP y en forma significativa del nivel de organización, liderazgos y motivación de cada comunidad.

Para el desarrollo de esta experiencia, adherimos como SHS a la definición de participación aportada por Palma (como se citó en Fosis, 2017), y en coherencia las orientaciones metodológicas, buscaron favorecer el encuentro entre la oportunidad de la participación y las capacidades de participación en contexto de pandemia. Entonces se reconoce la responsabilidad de generar las condiciones para la participación y, en consecuencia, las actividades online deben ir acompañadas de aprestos digitales y los materiales audiovisuales deben ser de calidad.

Para favorecer una participación sustantiva en contexto COVID-19, se buscó asegurar a lo menos un involucramiento profundo de las/os dirigentes, solicitando a las EP que las actividades sean diseñadas, convocadas y aprobadas con ellas/os; por ejemplo, decidir contenidos de una capacitación o de un material audiovisual o la forma en que se convocarán y realizarán las reuniones (virtual, presencial con aforos máximos). Asimismo, haber dado continuidad a los procesos participativos de toma de decisiones en los proyectos habitacionales se considera una ventaja por el sentido de pertenencia al proyecto y por la oportunidad de prevenir futuros conflictos

Una preocupación constante ha sido que las formas virtuales de relacionarse con las familias en los proyectos habitacionales debilitaran la participación. Las profesionales sociales de las EP dan cuenta de nuevas formas para comunicar e informar e incluso tomar decisiones con herramientas tecnológicas; sin embargo, también señalan que las urgencias y la utilización de instrumentos y medios de verificación son tantos, que se corre el riesgo de que sean la mayor preocupación de los profesionales, lo cual también se puede leer como un riesgo de debilitar los espacios de participación.

Respecto de la supervisión social, la experiencia permitió reconocer el carácter tradicionalmente normativo de la supervisión social como mecanismo para velar por el correcto uso de los recursos públicos destinados a financiar la ATS de los proyectos habitacionales. Asimismo, se instaló la necesidad de ampliar la visión de la supervisión social, recogiendo los objetivos planteados por Puig (2011). De este modo, las recomendaciones metodológicas se entienden como parte de la supervisión social toda vez que surgen en un ejercicio de reflexión y mejora continua a partir de preguntas y de ensayos de acción en el espacio del flujo de comunicaciones entre supervisores/as y ejecutoras/es. Estas orientaciones deben estar al servicio de la resolución de conflictos o dilemas propios de los procesos participativos de los proyectos habitacionales (cómo se aprueban los proyectos en modalidad on line, cómo se decide la asignación de las viviendas, cómo se elige un comité de administración provisorio, entre otras). Además, la supervisión en contexto COVID-19 debió abordar la promoción del autocuidado profesional, aspecto que no se había visibilizado antes de la pandemia. Cabe señalar que una de las acciones de supervisión más valoradas fueron los encuentros online de intercambio de experiencia y difusión de las estrategias metodológicas con los equipos sociales de las EP. Estos espacios de escucha y retroalimentación, aunque en formato online, se han realizado en el último año con mayor frecuencia en comparación con el tiempo preCOVID-19.

Desde el punto de vista de la innovación, tal como lo señala Alonso y Echeverría (2016), los equipos sociales en coherencia con su orientación hacia el cambio, en el contexto de pandemia han debido buscar nuevas soluciones a los desafíos impuestos por el distanciamiento físico, incorporando herramientas tecnológicas para la comunicación y rescatando antiguas prácticas como la visita domiciliaria. El diseño e implementación de las orientaciones metodológicas COVID-19 en la ATS, dan cuenta de una innovación social porque incluyen un conjunto de acciones, que van desde el rediseño de procesos hasta el desarrollo de nuevas capacidades en las personas (Rodríguez y Alvarado, 2008). Más que evidenciarse un reemplazo de las relaciones presenciales, se han reconocido las ventajas de la mixtura entre lo virtual y lo presencial y la importancia de aplicar criterios de pertinencia. Por ejemplo, las personas adultas mayores, o las familias en situación de campamento siguen siendo grupos con una importante brecha digital. En esos casos cada vez que los protocolos sanitarios lo han permitido, la técnica privilegiada para llegar a las familias ha sido la visita domiciliaria o el “puerta a puerta” con medidas sanitarias de protección.

La innovación no implicó partir de cero descartando herramientas previas del trabajo social y en particular las destrezas propias del trabajo comunitario, entendido como una práctica “[…] para implicar a las poblaciones en la mejora de sus condiciones de vida” (Saiz, 2014, p. 5). En ese sentido, se buscó asegurar ciertos niveles de participación que superen lo informativo y se caractericen por la toma de decisiones vinculantes.

Las orientaciones metodológicas se instalaron como un piso y no como un techo, varios equipos profesionales sociales de las EP superaron las recomendaciones sobre el uso de herramientas y plataformas virtuales en la ejecución de la ATS, y/o respecto de nuevas antiguas prácticas presenciales, como la visita domiciliara menos usada en intervenciones comunitarias en la ATS. Sin embargo, se reconoce que existe una heterogeneidad entre las EP que incluye casos con mayor precariedad desde el punto de vista de los recursos tecnológicos y de la cantidad de recursos humanos.

Por último, se deben mencionar como tensiones permanentes, la brecha digital que actúa como mecanismo de exclusión para ciertos grupos de la población, el riesgo de la sobrevaloración de la virtualidad por sobre la presencialidad y de las relaciones individuales por sobre las relaciones comunitarias en la gestión de los proyectos, debilitando el sentido de lo colectivo.

A modo de síntesis, se distinguen tres aportes principales de la experiencia sistematizada:

- Visibilización del aporte del trabajo social comunitario y de los dirigentes en los procesos participativos de proyectos habitacionales, desplegando estrategias para el ejercicio de distintos niveles de participación según impacto de las decisiones en la vida de las familias.

- Mejoras en la calidad de los materiales audiovisuales de apoyo utilizados en las actividades de ATS. Las orientaciones metodológicas fueron leídas como flexibilidad y recibidas como una invitación a la creatividad. Si bien las mejoras en los materiales se presentan en forma heterogénea entre las distintas EP (depende de sus capacidades y recursos) se instalan mínimos deseables y se refuerza la atención de la supervisión en estos materiales que tienen la ventaja de su permanencia en el tiempo.

- Se incorpora entre las competencias para la supervisión social el contar con herramientas de diseño y evaluación de materiales audiovisuales.

- Se instaló en el equipo de supervisión y entre las profesionales encargadas de la ATS en las EP, la idea de un modelo de supervisión social cooperativo, que busca equilibrar los objetivos planteados por Puig (2011) –reflexión y la mejora de la tarea, la orientación a la resolución de conflictos y la promoción del autocuidado– con el enfoque normativo caracterizado por la verificación del cumplimiento de las labores de ATS. Un modelo cooperativo de supervisión también implica reconocer como espacio de retroalimentación y aprendizaje el intercambio de experiencias entre profesionales del área social de las distintas EP, toda vez que estas instancias se reconocen como fuentes de aprendizajes y modelamiento de buenas prácticas. La experiencia permitió visibilizar los distintos componentes de una supervisión social colaborativa, e identificar como principal debilidad la cantidad de recurso humano dedicado a la supervisión, por cuanto la demanda de tareas supera la capacidad horaria8. Corresponde precisar que el modelo de supervisión social se debe desarrollar en profundidad.

CONCLUSIONES

El ejercicio de sistematización arrojó como primer gran aporte la visibilización del trabajo social realizado en contexto de pandemia, tanto por parte del equipo de supervisión social como de los equipos ejecutores profesionales del área social de las EP.

La experiencia surgió como una urgencia por contexto de pandemia, lo que no significó ausencia de un proceso metodológico de planificación. El equipo de la SHS tuvo como primera y principal fortaleza el claro reconocimiento del propósito de favorecer la continuidad de los procesos participativos en los proyectos habitacionales incorporando cambios o innovación social en los modos tradicionales de la gestión social de los proyectos. Asimismo, se contó con la empatía y colaboración de los equipos sociales de las EP que también comparten el compromiso con las comunidades y con la continuidad de los proyectos, en una relación más directa con las familias. De este modo el escenario, aunque complejo en lo sociosanitario, fue favorable desde el punto de vista de las relaciones de colaboración entre profesionales del trabajo social.

Respecto de la participación, la entendemos como un derecho y también como un medio para mejorar las condiciones materiales de la calidad de vida. La participación tiene sentido y es efectiva cuando los intereses, necesidades inquietudes y motivaciones son trabajadas con las personas, cuando son sujetos y objeto de su propio desarrollo. En este sentido el desafío ha sido que las nuevas formas de relacionarse con las familias en los proyectos habitacionales por distanciamiento físico no debilitaran la participación, asumiendo la responsabilidad de generar las condiciones para la participación social.

La experiencia permitió reflexionar sobre el rol de la supervisión social de la asistencia técnica social, que en contexto preCOVID-19 se ha caracterizado por un fuerte componente normativo y administrativo. Hoy se hace necesaria una supervisión social más colaborativa que sin abandonar los aspectos reglamentarios, se enfoque en los objetivos de supervisión señalados por Puig (2011). En este sentido, las orientaciones metodológicas y los encuentros en mayor frecuencia con profesionales sociales de las EP, se constituyeron en los principales aportes. También se distinguen debilidades relacionadas con el número de profesionales del equipo para una supervisión más presente en las actividades con las comunidades (aunque cuando se trate de instancias virtuales).

Respecto del uso de las tecnologías de la comunicación, en el trascurso de la experiencia son notorias las competencias alcanzadas9, así como también la clara identificación de los requerimientos para un mejor desempeño, lo que ayudó a gestionar y concretar una capacitación sobre diseño de herramientas comunicacionales para el equipo de la SHS.

La innovación en la gestión social no se refiere solo al uso de la tecnología, los principales desafíos, se dan en comunidades con mayores brechas digitales, por edad o situación de mayor precariedad social. De este modo, más que evidenciarse un reemplazo de las relaciones presenciales, se han reconocido las ventajas de la mixtura entre lo virtual y lo presencial y la importancia de aplicar criterios de pertinencia.

Se destaca que esta experiencia que involucró tanto al equipo de supervisión social de Serviu Metropolitano, como a las contrapartes sociales de las EP que implementan directamente los programas habitacionales con la comunidad, ha sido un proceso de aprendizaje colectivo. Hemos utilizado dinámicas de grupo (educación popular), supervisiones directas y orientadoras para la acción, acompañamiento emocional a los profesionales en su gestión social en situación de crisis. Esto nos ha permitido avanzar en la supervisión, logrando pasar de un rol meramente fiscalizador y sancionatorio, a uno de trabajo complementario y colaborativo, en beneficio de la comunidad que participa en los proyectos habitacionales. Estos acuerdos y colaboraciones han sido plasmados en las adecuaciones metodológicas en este periodo de pandemia COVID-19, para contribuir a garantizar la participación de las comunidades, teniendo como horizonte alcanzar la integración comunitaria y cohesión social. En esta trayectoria se valora como una ventaja compartir la formación y experiencia profesional en trabajo social y en particular en trabajo comunitario, por la comprensión del proceso de planificación y de los procesos participativos, sin dejar de lado la dimensión ética del trabajo social comunitario de generar oportunidades para los sectores más postergados de la población.

Respecto de las proyecciones, la sistematización de la experiencia aportó aprendizajes desde la visión de dos actores profesionales, el equipo de supervisión social Serviu y los equipos de profesionales sociales de las EP ejecutores de la asistencia técnica del área social en los proyectos habitacionales; por lo tanto, el análisis aún es incompleto y se debe enriquecer reflexionando sobre estas nuevas estrategias metodológicas con las comunidades. Asimismo, en escenarios futuros, pospandemia, se propone no descartar las nuevas metodologías virtuales implementadas, asumiéndolas como un complemento y no como el reemplazo de la presencialidad por lo virtualidad. Para lograr el justo equilibrio en la mixtura metodológica se debería privilegiar atender las prioridades y condiciones de las comunidades, basándose siempre en diagnósticos situacionales que incorporen la dimensión de acceso tecnológico de las comunidades, pensando en que estamos siendo testigos de un cambio de ciclo, entre ellos de los modos de ejercer el derecho a la participación y a la construcción de un tejido social que aporte a la cohesión social y al habitar un territorio complejo y diverso, que convive con las tecnologías de información.

Por último, se considera necesario reflexionar con mayor profundidad sobre el rol del Estado y del trabajo social como garante del derecho al acceso a la vivienda y al barrio digno, tanto desde el punto de vista de los servicios e infraestructuras como de la convivencia social y seguridad humana en los territorios. La realidad de un territorio, sus habitantes y organizaciones, sus recursos, sus potencialidades y restricciones, supera las posibilidades de un análisis fraccionado de las políticas públicas, que ya son fragmentadas. Se reconoce en los municipios un actor local clave con el que se requiere una mayor coordinación en los programas habitacionales, es indispensable trabajar con ellos, toda vez que conocen la diversidad y complejidad, de sus habitantes, los problemas y recursos del territorio, sus organizaciones, los ejes de conflicto que los separan y los intereses que les unen. Lo anterior representa un gran desafío para los equipos multidisciplinarios que colaborativamente y desde distintas instituciones y políticas públicas deberían orientar su labor a garantizar el acceso a viviendas adecuadas, barrios integrados y ciudades equitativas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alonso Puelles, A. y Echeverría Ezponda, J. (2016). ¿Qué es la innovación social? El cambio de paradigma y su relación con el Trabajo Social. Cuadernos De Trabajo Social, 29(2), 163-171. https://doi.org/10.5209/CUTS.51752

Castañeda, P. y Salame, A. (2015). 90 años de Trabajo Social en Chile. Cuaderno de Trabajo Social. Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana. Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social- UTEM

Duarte, C. (2017). Trabajo social comunitario: perspectivas teóricas, metodológicas, éticas y políticas. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, España.

Fondo Solidario de Inversión Social (Fosis) (2017). Herramientas para la aplicación del enfoque territorial a escala comunal. Santiago de Chile. Recuperado de: https://corporacionterritorio.cl/descarga/

Irarrázaval,I., Larrañaga, O., Rodríguez, J., Silva, E. y Valdés, R. (2020). Propuestas para una mejor calidad del gasto y las políticas públicas en Chile. Centro de Políticas Publicas UC.

Jara, O. (2018). La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles. Bogotá, Colombia: Cinde.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (marzo de 2019). Resolución Exenta 1.875, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la asistencia técnica para el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2011) D. S. 49, que aprueba reglamento del programa fondo solidario de elección de vivienda.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2015). Resolución Exenta 1.875 (v. y. u.). Fija procedimiento para la prestación de servicios de asistencia técnica, jurídica y social a programa de vivienda aprobado por el D. S. 49, (V. y U.), de 2011, y sus modificaciones.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2006). Decreto Supremo 255, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Reglamenta Programa de Protección del Patrimonio Familiar.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2016). Decreto Supremo 27, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Aprueba el Reglamento del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (Diario Oficial del 10 de febrero de 2018).

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (1978). D. S. 135, (V. y U.). Aprueba Reglamento del Registro Nacional de Consultores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2020). DITEC. Ord. 401 lineamientos acerca de la aplicación de los planes de acompañamiento social en la actual emergencia sanitaria.

Puig, C. (2011). La supervisión en los equipos de Servicios Sociales: una oportunidad para la reflexión, el pensamiento y el cuidado de los profesionales. Cuadernos de Trabajo Social, (24), 123-133. Recuperado de: https://doi.org/10.5209/rev_CUTS.2011.v24.36863

Rodríguez, A. y Alvarado, H. (2008). Claves de la innovación social en América Latina y el Caribe. Chile: Cepal.

Sánchez, J (2015). La participación ciudadana como instrumento del gobierno abierto. Espacios Públicos, 18(43),51-73. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67642415003

Servicio Metropolitano de Vivienda y Urbanización (2016). Diagnóstico Comparativo sobre Políticas Sociales Habitacionales con Perspectiva de Género Chile-México. Santiago de Chile.

Tamayo, M. (1997). El análisis de las políticas públicas. En Bañón, R. y Carrillo, E. (compiladores). La nueva Administración Pública. Capítulo 11. Pp. 281-312). Madrid, España: Alianza Universidad.

- La Asistencia técnica del área social se denomina de distintas formas según programa habitacional. En el D. S. 49 (V. y U) /2011) se señala como Plan de Acompañamiento Social (PAS), en los programas de mejoramiento de vivienda y barrio (DS 255 V. y U, 2006 y su sucesor D. S. 27 V. y U, 2016), se le reconoce como Plan de Habilitación Social (PHS) o Gestión Social (GS), respectivamente.

- Se trata de 28 Municipalidades, 152 EP Privadas y la EP Serviu.

- Art. 9, Res 1875 (V. y U.) 2015.

- Res. 1875 (V. y U.) de 2015 y Res. 1236 (V. y U.) de 2019.

- Ord. n.° 0857, de 2010, de Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.

- Ord. n.° 401, de abril de 2020, y resoluciones de llamados de postulación.

- Las características de las adecuaciones metodológicas se indican en el punto 5. b. de este artículo.

- No obstante, en contexto COVID-19 la participación de supervisoras/es en reuniones online con EP y comunidades alcanzó mayor frecuencia.

- Producción de videos, manejo de plataformas digitales para reuniones online y difusión de materiales, uso de formularios google para producción de información, entre otros.