RESUMEN

La actual tasa de encarcelamiento en Chile indica que se sitúa por sobre el promedio latinoamericano. En este contexto la reinserción social no solo se convierte en un anhelo, sino en una necesidad para asegurar la convivencia y vida en sociedad.

Objetivo: con el propósito de retroalimentar la intervención con personas privadas de libertad del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó (CCP), en este artículo se analiza la implementación y desarrollo de los talleres de reinserción social, ejecutados por el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Atacama, durante los años 2017 y 2018. Este análisis se realiza en el contexto de una sistematización de la experiencia por parte del equipo ejecutor, utilizando la propuesta de Sandoval, quien establece un flujo de carácter circular que orienta su contribución a la retroalimentación. Se realiza una contextualización y descripción de la experiencia, que, a través de la reflexión crítica, se logra reinterpretar desde los elementos que la condicionan o tensionan, contrastando la práctica con los referentes teóricos, contextuales y disciplinares.

Resultados: se definen tres dimensiones de análisis de la intervención profesional grupal, orientadas a la reinserción social: conceptualización de la reinserción social como derecho o beneficio, construcción de las personas privadas de libertad como sujetos históricos y coherencia entre las dimensiones de la intervención profesional.

Conclusiones: las personas privadas de libertad corresponden a una categoría social que va en aumento en nuestro país y que ha sido destinataria de una política pública fraccionada y segmentada. La actual tasa de encarcelamiento en Chile indica que se sitúa por sobre el promedio latinoamericano. En este sentido, nuestro país sigue un modelo de reinserción que desarrolla actividades dirigidas a reducir el riesgo de reincidencia, acciones de simulación que muchos países han dejado de realizar, o, por lo menos, lo han hecho de manera paulatina.

ABSTRACT

People deprived of liberty correspond to a social category that is increasing in our country and that has been the recipient of a fragmented and segmented public policy. The current incarceration rate in Chile indicates that it is above the Latin American average. In this sense, our country follows a reintegration model that develops activities aimed at reducing the risk of recidivism. The social reintegration workshops, carried out by the Department of Social Work of the University of Atacama during the years 2017 and 2018, address these issues, through an intervention process developed with a group of people deprived of liberty from the Penitentiary Compliance Center of Copiapó (CCP). The objectives of this intervention were to be able to provide tools and strengthen its re-socialization process. This was carried out through a series of workshops based on the collective reflection of the tensions that Persons Deprived of Liberty face in the reintegration process, an experience that was systematized by the executing team and that defines three relevant aspects to consider in group professional intervention, oriented towards social reintegration: conceptualization of social reinsertion as a right or benefit, construction of people deprived of liberty as historical subjects and coherence between the dimensions of professional intervention.

1. ANTECEDENTES

Las personas privadas de libertad corresponden a un grupo de la población que va en aumento en nuestro país. Así lo indica la actual tasa de encarcelamiento en Chile, que lo sitúa por sobre el promedio mundial y latinoamericano. Según datos obtenidos en la plataforma virtual Prison Insider (2020), que compila, verifica y sintetiza los datos disponibles sobre las prisiones del mundo, la tasa de encarcelamiento en Chile por cada 100.000 habitantes es de 232 y la ocupación carcelaria es del 100%. Es decir, Chile cuenta con 113 establecimientos de privación de libertad, los cuales están altamente exigidos en su capacidad, tanto estructural como técnica. Según la última actualización de Gendarmería de Chile la población atendida, correspondiente a la población penal (personas vigentes en el Sistema Penitenciario por cumplimiento de penas o privadas de libertad por disposición de tribunales) más la población pos penitenciaria, suman 113.662 personas (Gendarmería de Chile, 2021).

Los costos asociados a esta situación son múltiples. Existe un costo económico, que por lo demás queda muy por debajo de cumplir con los mínimos establecidos. Según cifras del gobierno de Chile, la mantención de cada persona en prisión tiene un costo de 724 mil pesos mensuales (información parte del oficio que el Ministerio de Justicia envió a la Comisión de Constitución del Senado en 2017), situando al país sobre la media del gasto público en el sistema penitenciario, medido como porcentaje del PIB (Jaitsman, 2016). Aun así, en 2018 el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en su informe anual, reporta hacinamiento, celdas sin agua y maltratos. Por otro lado, la ineficiencia de la privación de la libertad como medida de corrección queda evidenciada en el constante aumento de las tasas de reincidencia (Alcaíno, 2018).

En la actualidad existe consenso en que la forma de responder desde el Estado a las conductas antisociales y penadas por la ley, requiere de un trabajo promocional de reinserción social en el contexto restrictivo de la libertad. El concepto de reinserción social de las personas privadas de libertad se fundamenta en los múltiples tratados que el Estado de Chile ha ratificado y que se orientan a constatar el cumplimiento de los estándares de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece los estándares mínimos, mencionando en específico que el derecho a “la educación, el trabajo y la recreación son fundamentales de llevarlos a cabo en los centros penitenciarios, pues promueven la rehabilitación y readaptación social de los internos” (Centro de Derechos Humanos – UDP, 2018, p. 389). Existe una relación directa entre la reinserción social que se alcanzará y el ejercicio de los derechos sociales, tal como lo definen los siguientes autores:

Cuando el infractor logre alcanzar una participación activa y prosocial en su entorno comunitario, logrando satisfacer sus necesidades a través de medios lícitos y el ejercicio pleno de sus derechos sociales. En ese sentido, toda intervención en el marco del sistema judicial que apunte a contribuir a este objetivo con mecanismos de acción estructurados y planificados, individuales, grupales o sociales, será considerada por lo tanto una intervención para la reinserción social (Morales, Welsch, Cárcamo, Aguilar y Sosa, 2015, p. 12).

Ya en 2009 el Consejo para la Reforma Penitenciaria detallaba en su informe la restringida y débil oferta programática de reinserción en el país y el insuficiente presupuesto destinado a esta área. Se mencionaba la poca capacitación y especialización del personal a cargo de los programas de reinserción y rehabilitación y la necesidad de renovar la estructura de enseñanza y capacitación de los funcionarios de Gendarmería, agregando obligatoriamente el estudio de materias relativas a los derechos humanos de la población interna. El conocimiento por parte de Gendarmería de los derechos y garantías de las personas privadas de libertad, es relevante para dar sustento a cualquier acción que apunte a la reinserción.

Contextualización de la experiencia

Si bien se han generado iniciativas para abordar el compromiso de reinserción, no fue hasta el año 2017 que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del trabajo realizado por el Comité para la reinserción social compuesto interdisciplinariamente por academia, instituciones pertinentes, exministros/as y organizaciones de la sociedad civil, presentó la primera Política Pública de Reinserción Social, orientada a la generación de herramientas y programas permanentes que permitan disminuir la reincidencia de las personas que han infringido la ley (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2017). Con ello se inició el proceso de implementación de los lineamientos y programas asociados con este objetivo.

La política pública de Reinserción Social en Chile se define como: “el proceso orientado a la plena integración a la sociedad de una persona que ha sido condenada por infracción a la ley penal” (Ministerio de Justicia y Derechos humanos, 2017, p. 8), el cual se considera un proceso sistemático e integral, que inicia con el periodo de condena y persiste hasta el retorno de su vida en comunidad. Para ello se trabaja en torno al modelo de intervención establecido en la política de reinserción social, que dispone de programas específicos para la población penal. El programa de reinserción social, en convenio con el Ministerio del Interior, establece una oferta de intervención orientada en la aplicación del modelo Riesgo-Necesidad-Responsividad (R-N-R) que implica el desarrollo gradual de módulos. El programa contempla la atención de quienes acceden a beneficios como salida dominical y salida controlada al medio libre, como también a personas que se encuentran solo en intervención para próximamente postular a beneficios penitenciarios. Se desarrollan actividades dirigidas a reducir el riesgo de reincidencia al impactar directamente en los factores criminógenos asociados con el delito. Se incluyen acciones y programas que buscan resolver los déficits que presentan las personas condenadas y que actúan como obstáculos en su proceso de reinserción social. Los ámbitos de acción son el funcionamiento emocional y cognitivo deficiente, falta de planificación y de habilidades de autocontrol, dificultades interpersonales y de resolución de conflictos, tratamiento de adicciones, manejo de la violencia, entre otras (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2017).

Según la División de Reinserción Social (2016) el modelo R-N-R se basa en:

- Principio de riesgo: que se orienta a ajustar las intervenciones al riesgo de reincidencia, focalizando los recursos en aquellos con riesgo medio y alto.

- Principio de necesidad: focalizando la intervención en las necesidades criminógenas identificadas.

- Principio de responsividad: que implica considerar las características individuales (edad, elementos culturales, dificultades de lectoescritura, etc.) y privilegiar las técnicas cognitivo-conductuales en la intervención.

- Principio de discrecionalidad profesional: que implica hacer uso, en ciertos casos y situaciones, del juicio profesional.

- Principio de integralidad: que indica el no alterar el contenido ni el orden de los programas de intervención, cautelando su desarrollo acorde con las directrices planteadas.

Los tres conceptos utilizados para nombrar el modelo –riesgo, necesidad y responsividad– se trabajan de forma sucesiva, empezando por una valoración del riesgo de reincidencia del sujeto para luego realizar una intervención orientada a reducirlo. El segundo concepto corresponde a las necesidades del sujeto en términos criminológicos; es decir, los factores que constituyen un riesgo para que se implique o reincida en hechos delictuales tales como, el alcoholismo, la impulsividad o baja capacidad de empatía. Estos factores se convierten en necesidades criminógenas, en las que se debe intervenir si se quiere reducir la reincidencia. El tercer concepto que forma parte del RNR es el de responsividad, el cual plantea que se deben ajustar las intervenciones a la persona y no a la inversa, debido a que el sujeto posee necesidades, características, estilos de aprendizaje particulares, entre otras, las que se deben considerar para adaptar la intervención con el objetivo de aumentar el éxito (Cárcamo; Flandes, López y Ovalle, 2017).

Los módulos corresponden a partes de los talleres de retorno a la comunidad y retorno a la familia, que se desarrollan en el marco del modelo R-N-R, que se establece en la política.

Los talleres de reinserción social, ejecutados por el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Atacama, son parte de la estrategia de intervención hacia la reinserción social y corresponden a los Módulos de Retorno a la Comunidad, donde se abordan estas temáticas a través de un proceso continuo y constante. Estas acciones se desarrollan con un grupo de personas privadas de libertad en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Copiapó, y que, dentro de su perfil, cumplen con buena conducta, estabilidad emocional, motivación para participar y son parte del Programa Privados de Libertad (PPL). Se trabaja con la población penal condenada, masculina y femenina, determinada acorde con las necesidades de intervención según Inventario para la Gestión Caso/Intervención (IGI) utilizado para definir riesgo, necesidad y responsividad de cada interno e interna, el cual identifica factores de riesgo de reincidencia en 8 áreas –educación y empleo, familia y pareja, uso del tiempo libre, pares, problemas de alcohol y drogas, actitud procriminal, patrón antisocial e historia delictual– y consecuentemente determina necesidades de intervención (Letelier; Cerda y Díaz, 2019). Esta perspectiva responde a la mirada de la intervención como acción experta compensatoria, que se materializa en la entrega de servicios y asistencia, que pone el foco en las condiciones personales de las personas privadas de libertad y que aborda de manera periférica y secundaria los aspectos macrosociales derivados de las condiciones del medio socioeconómico y cultural. Pero la intervención social excede la práctica profesional y la acción orientada a responder a demandas específicas y personales. Tal como menciona Moreno y Molina (2018), la intervención social “no es un actuar profesional aislado, sino que hace parte de un conjunto de condiciones políticas, históricas, económicas y éticas que son puestas en escena” (p. 2).

La intervención desde el trabajo social orientada a la transformación, requiere de tres aspectos fundamentales para establecer su pertinencia. Estos son: la consistencia teoría-práctica, que se visualiza en la relación y retroalimentación mutua entre los elementos teóricos que la respaldan y la experiencia práctica; impacto en la dimensión ética-política, en tanto la implementación de esta estrategia implica el compromiso con los derechos humanos y la adherencia a reconocer la reinserción como tal; y la dimensión operativa, que centra su interés en los aspectos metodológicos (Iamamoto, 2003). Todo esto se materializa en una práctica transformadora.

La intención de sistematizar la experiencia de intervención socioeducativa grupal (talleres) de reinserción social y sus alcances en el ámbito institucional y disciplinar, se focaliza en la necesidad de retroalimentar y monitorear la coherencia del programa con el modelo de reinserción social y el trabajo social, que promueve el proyecto educativo de la Universidad de Atacama. Para ello fue necesario analizar la experiencia de intervención de manera estructurada y sistemática durante los años 2017 y 2018.

2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS

La sistematización de experiencias involucra una unión virtuosa entre la intervención, tan común en la práctica profesional del Trabajo Social, y la investigación, orientada a la generación sistemática de conocimiento. Es concebida como una manera de extraer y hacer comunicables los conocimientos que se producen en los proyectos de intervención en la realidad, con intencionalidad de transformación (Barnechea y Morgan, 2010). Promueve la reflexión en torno a una experiencia, la cual puede derivar en transformaciones a la misma, a los roles que se están cumpliendo, a la toma de conciencia de la actoría de quienes participan, a los elementos estructurales que influyen en la experiencia, entre otras.

Para la realización de la sistematización de esta experiencia se utiliza la propuesta metodológica de sistematización de Sandoval (2016), que establece como foco principal la vinculación con un problema concreto, que en este caso es la pertinencia de la intervención grupal para la reinserción social, la flexibilidad metodológica y el trabajo intelectual colectivo que promueva la reflexión y producción de conocimiento: “La sistematización relaciona los procesos inmediatos con su contexto, confronta el quehacer práctico con los supuestos teóricos que lo inspiran, sustentándose en una fundamentación teórica y filosófica sobre el conocimiento y sobre la realidad histórica social” (Sandoval, 2016, p. 114). Esta metodología se encuentra al completo servicio de los objetivos de retroalimentación que se han definido como propósito final de este ejercicio reflexivo y analítico.

La sistematización presenta distintas modalidades. La desarrollada en el contexto de esta experiencia fue realizada por el equipo ejecutor al final de la experiencia de intervención, pues, tal como menciona Expósito y González (2017), la sistematización “no debe pensarse como reservada a especialistas, son más bien los colectivos de los proyectos, es decir, los equipos que ejecutan los proyectos quienes deben ser los principales sujetos de la sistematización” (p. 2).

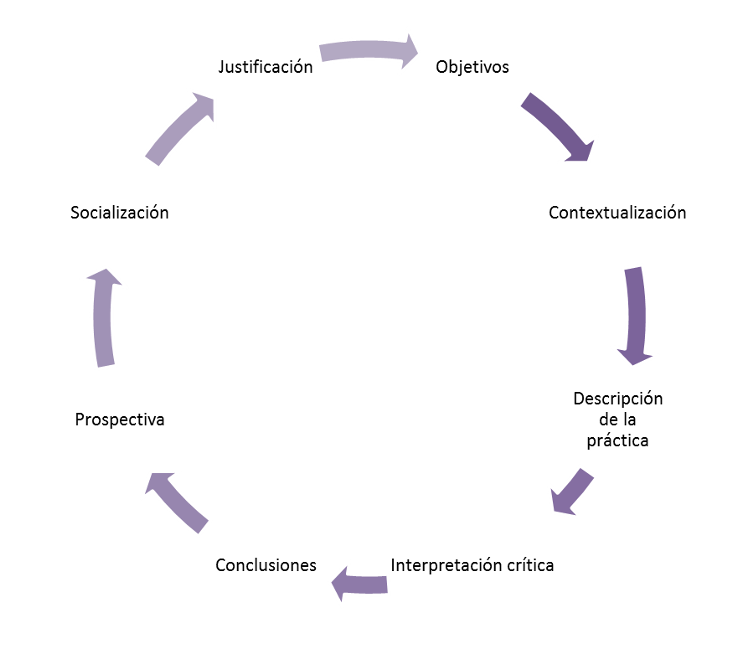

Las etapas, si bien siguen un orden, son flexibles. Esto les permite obtener conocimiento de manera sistemática pero no estar sujetas al método o modelo seguido. Finalmente, esta herramienta se justifica en tanto se adapte a la práctica. Cuando no suceda esto, al igual que en los procesos de intervención, el modelo debe tensionarse y no la práctica adaptarse al modelo. Además, se establece que el proceso es cíclico, tal como lo refleja el siguiente esquema:

Imagen 1. Etapas proceso sistematización

Las primeras etapas del proceso de sistematización son de carácter descriptivo, ya que reflejan los elementos más objetivos de la experiencia, estableciendo características que contextualizan la intervención y la sitúan en torno a un contexto político, social y cultural específico, focaliza en la población penal participante y describen la práctica, recopilando información de forma ordenada, sistemática y en línea de tiempo.

- Justificación: en esta etapa inicial se trabaja en torno al análisis de las siguientes preguntas: ¿qué se quiere sistematizar? y ¿para qué se sistematiza? Definiéndose lo siguiente: se quiere sistematizar la experiencia de intervención socioeducativa grupal (talleres) de reinserción social y su alcance en el ámbito académico, institucional y disciplinar. Para retroalimentar a la institución y a la academia respecto de la intervención con personas privadas de libertad, monitorear coherencia del programa y mejorar la puesta en práctica del modelo de reinserción social en el CCP Copiapó.

- Definición de objetivos: es una de las etapas más relevantes por realizar, pues determina la línea de acción posterior. Sabiendo cuál es el propósito de la sistematización, se logra obtener una participación más involucrada en el desarrollo de la experiencia. Para la definición de objetivos fue importante establecer criterios de priorización, pasando de contar con cuatro objetivos específicos a focalizarse en dos, que son los que representan mayor posibilidad de acción desde la práctica profesional.

- Contextualización: esta etapa refiere a situar la intervención desde antes de comenzar con las sesiones, tanto en términos programáticos como en las características propias de la población penal con la cual se va a trabajar. Se utiliza la revisión de documentación secundaria y las entrevistas al equipo psicosocial de Gendarmería de Chile, quienes realizan un proceso de inducción al modelo de intervención y al trabajo con personas privadas de libertad. La población penal está constituida mayoritariamente por hombres, entre 19 y 40 años. La mitad está condenada por delitos contra la propiedad y tráfico de drogas.

- Descripción de la práctica: se realiza de manera secuencial a través del reporte de cada sesión y del contraste obtenido desde la planificación inicial. Desde esta tarea, no solo se reporta lo que sucede, sino las interacciones que se presentan, reacciones de quienes participan de la sesión, comodidad/incomodidad que se visualiza al trabajar ciertos temas, entre otros.

En una segunda instancia debe entenderse que la sistematización busca tener una comprensión más profunda de la práctica reconstruida ordenadamente, con el fin de establecer los factores que interactúan en dicha realidad. En este sentido, se debe aportar mediante la reflexión nuevos conocimientos surgidos de la realización de los talleres, reorientando la misma para dar respuesta a las necesidades observadas; es así como los nuevos conocimientos permiten transformar la práctica según la teoría y las realidades sociales existentes. Todo ello permite comprender una realidad, analizarla y estudiarla con el fin de aprender desde y por la práctica o experiencia vivida (Sepúlveda, 2021).

- Interpretación crítica: esta parte de la experiencia requiere de la participación ampliada del equipo psicosocial de Gendarmería, encargado de la implementación del modelo R-N-R en el centro penitenciario, y se centra en analizar la propia trayectoria en los procesos. Esta interpretación crítica se realiza a través de la técnica de entrevista grupal, semiestructurada, que proyecta tanto la identificación de discursos individuales como la construcción de un discurso colectivo. Es en este momento en que se organizan los focos de interés en tres categorías, que son: Consistencias, Coherencias y Utilidad en la experiencia profesional sistematizada.

- Construcción de conclusiones: las conclusiones se levantan como resultado de la organización de ideas que derivan del análisis y evaluación de las sesiones realizadas en el taller y surgen con el propósito de mejorar la práctica para hacerla más coherente en el futuro con el modelo R-N-R y los propósitos de reinserción. Son estructuradas en debilidades o factor de debilidad o desgaste de la práctica y factor dinamizador de la misma.

- Prospectiva: como una forma de avanzar aún más en el proceso de análisis se realiza a través de un ejercicio FODA la proyección de la práctica de los talleres socioeducativos grupales y su coherencia con el modelo R-N-R.

- Socialización: la socialización realizada implica la posibilidad de obtener devuelta comentarios, percepciones, lecturas particulares, etc., que representan insumos que siguen aportando a la práctica. Cada momento de socialización con diferentes grupos objetivos entrega esa posibilidad; por tanto, se aprovechan estas observaciones para seguir retroalimentando la práctica.

En ambas instancias la técnica de recolección de información es la observación participante, en tanto en el desarrollo de la experiencia se establecen elementos permanentes que son observados de manera sistemática por el equipo facilitador. Así también se utiliza la auto-observación, que es documentada a través del registro de impresiones del desempeño propio en cada sesión. De manera complementaria se realiza la revisión documental de fuentes secundarias institucionales, legales y teóricas-disciplinares que nutren la reflexión, entregando información oficial, estandarizada y/o científica.

3. RESULTADOS

3.1. Descripción de la experiencia

Los talleres realizados durante el periodo 2017-2018 contaron con la participación de un aproximado de 10 personas por sesión. Su implementación estuvo a cargo del equipo psicosocial de CCP de Copiapó y su ejecución la realizó el equipo liderado por el programa Centro Intervención y Estudios Sociales (CIES), del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Atacama, quienes aplican la propuesta metodológica desarrollada en el Manual del Módulo de intervención especializado en integración social de la Universidad Alberto Hurtado. Los talleres corresponden a una actividad dentro de los programas especializados, específicamente está dentro de los programas de preparación para el egreso o bien que se encuentran en proceso de intervención.

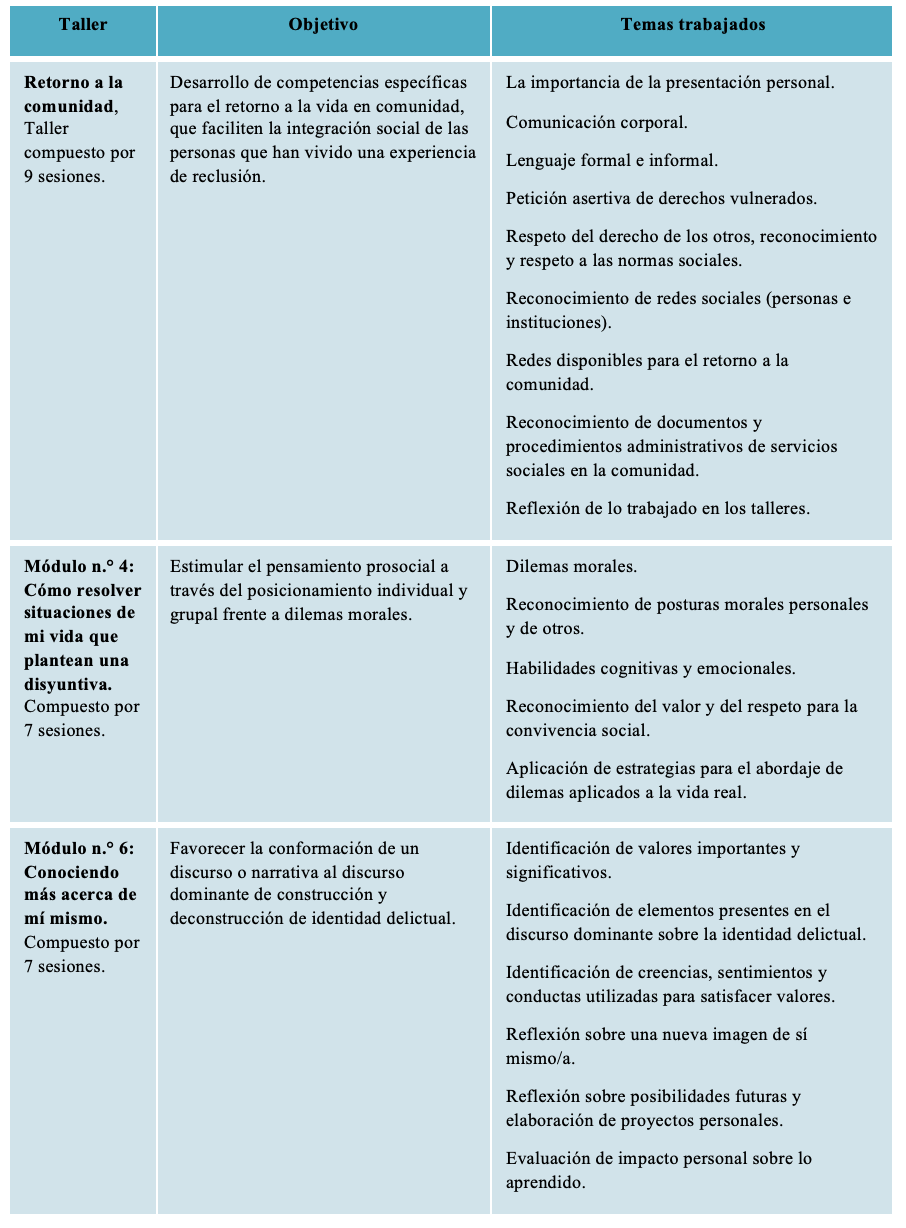

Las sesiones se realizaron de manera semanal, de duración 90 minutos y con máximo de 10 participantes por taller. Fueron realizadas en la biblioteca del CCP Copiapó. El detalle de los talleres es el siguiente:

Tabla 1. Talleres de reinserción social 2017 y 2018, Centro Penitenciario Cerrado de Copiapó

Fuente: elaboración propia, 2019, basado en el Módulo de Intervención especializado en integración social, de la Universidad Alberto Hurtado.

El taller denominado Retorno a la Comunidad fue el primero en implementarse y se compone de 9 sesiones. Se organiza con la participación de mujeres y hombres, siendo el único de carácter mixto. Desde su sesión inicial se visualizó la necesidad de formación y empoderamiento del equipo facilitador, en consideración de la complejidad de la intervención y el contexto privativo de libertad. A partir del módulo 4 y 6 se comenzó a incentivar la reflexión en torno a la importancia de nuestra conducta en la convivencia social y en la interacción con otras personas, profundizando en elementos personales y proyectando a proyectos futuros. En total, se realizaron 23 sesiones de trabajo de 2 horas cronológicas aproximadamente cada una, divididas en dos años.

Desde las primeras sesiones fue importante trabajar en torno a los prejuicios, desmantelar resistencias y revertir la baja disposición, derivadas de experiencias en intervenciones previas incompletas o no cerradas. Debido a que la participación en los talleres está supeditada a la situación penal, esta preocupación se mantiene en la ejecución de los próximos talleres, pues el grupo de participantes sufre salidas y entradas, lo que se establece como un obstaculizador de la intervención. Los temas trabajados en el taller tienen una connotación instrumental, en tanto entregan herramientas para la reincorporación a la comunidad luego de cumplir condena, desde la construcción de un currículo hasta el manejo del lenguaje verbal y no verbal. Sin embargo, en las sesiones se destacan reflexiones por parte del grupo orientadas a visualizar aspectos macros o estructurales que inciden en la situación. Si bien se reconoce la responsabilidad individual en la privación de libertad, las personas reconocen que existen obstáculos para la reinserción social que van más allá de la voluntad personal y que se hacen concretas luego de finalizar las condenas.

La falta de un equipo consolidado en materia de reinserción y lo nuevo de la implementación de la política en la región, genera un escenario de incertidumbre respecto de las adecuaciones necesarias de incorporar en la intervención. La concentración de objetivos altamente desafiantes en relación con la intervención de la población penal en un equipo acotado de trabajo, provoca sobrecarga que finalmente focaliza a los y las profesionales a cumplir con las metas administrativas, más que asumir innovaciones en las estrategias de intervención.

Por otro lado, la infraestructura, disposición horaria y acceso a la población penal representan elementos que, si bien son de resorte de la institución de Gendarmería, no son de fácil modificación, pues responden a estándares nacionales. Por lo tanto, la intervención debió adecuarse a las normas internas y rutinas preestablecidas. La disposición de un lugar adecuado con iluminación, espacio y ventilación es relevante a la hora de generar un ambiente agradable para el trabajo grupal. Así también la disposición horaria era de 1 hora semanal, sin posibilidad de extenderse. Esta estructura horaria era un obstáculo especialmente evidente cuando las sesiones lograban establecer grados de confianza entre los participantes, maximizando la participación e involucramiento en los temas trabajados, lo que implicaba la interrupción de la sesión y la división de la misma.

También se releva la presencia de facilitadores en el proceso de intervención, dado principalmente por la articulación entre academia y Gendarmería, tanto en el diseño (Universidad Alberto Hurtado y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) como en la implementación a nivel local (Universidad de Atacama y Gendarmería).

3.2. Interpretación crítica

En esta etapa de la sistematización se organiza la información recolectada durante la intervención y, en un proceso de reflexión, se releen los resultados desde el contraste con los elementos teóricos, metodológicos y ético-políticos.

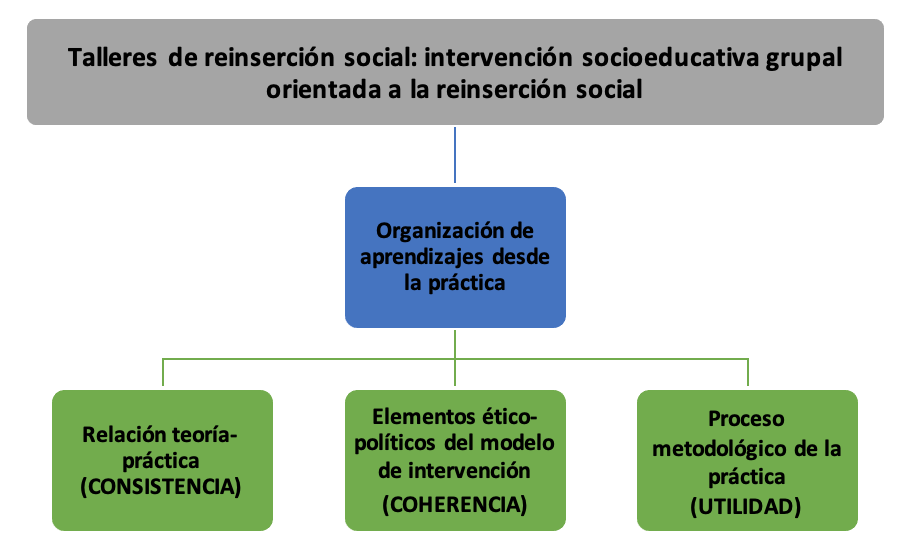

Entendiendo que los objetivos de esta sistematización se orientan a analizar la experiencia de intervención con personas privadas de libertad del Centro Penitenciario de Copiapó, realizados entre los años 2017 y 2018, los resultados fueron organizados en las siguientes dimensiones:

- Consistencia: referida a la relación teoría-práctica.

- Coherencia: referida a la aplicación de los elementos ético-políticos del modelo de intervención.

- Utilidad: referida a los aspectos operativos de la intervención grupal.

Desde estas tres dimensiones de análisis se organizan las reflexiones del equipo ejecutor.

Imagen 2. Organización temática de los resultados

Fuente: elaboración propia, 2019.

Para poder comprender la participación del trabajo social en un escenario particular, como es la intervención profesional en el marco de la reinserción social, primero hay que comprender las dimensiones que lo componen. Estas dimensiones son la teórico-metodológica, la técnico-operativa y la ética-política. Se debe tener en cuenta que no están aisladas una de la otra, sino que, por el contrario, están completamente articuladas por la instrumentalidad de la profesión (Iamamoto, 2003). La intervención profesional considera una competencia teórica, que se refiere a la comprensión de los problemas; una competencia técnica, es decir, una capacidad para instrumentar esa mirada en la acción cotidiana, y una competencia política, que permite discriminar y elegir medios y fines (Netto, 2004).

3.2.1. Consistencia. Respecto de la relación entre teoría y práctica

La consistencia de la intervención en el proceso de reinserción social radica en establecer el vínculo entre los aspectos teóricos fundantes y la materialización de estos en la práctica. Así entonces, el primer aspecto que se visualiza en la experiencia es la necesidad de establecer con claridad cómo se configura el proceso de reinserción por parte de los actores que intervienen. Su conceptualización y concepción es relevante para poder determinar el comportamiento y motivación que demostrarán en el proceso, considerando que la motivación ejerce un poderoso control conductual (Galán y Moraleda, 2018).

En este aspecto, en la experiencia en los talleres de reinserción social, se presentan distintos estadios motivacionales de las personas privadas de libertad participantes de la experiencia; donde prima una motivación extrínseca, reflejada en el comportamiento de tipo ganancial. Esto se ve reforzado por la idea de que el acceso a participar en los talleres permitirá acceder luego a beneficios intrapenitenciarios, tales como salidas dominicales, acceso al Centro de Estudio y Trabajo (CET), trabajar en los casinos de personal e internos, entre otros. Su participación es ponderada y valorada institucionalmente como un elemento que se debe considerar para postular o mantener beneficios.

Esta situación representa un obstáculo en el desarrollo de los objetivos de los talleres, pues, tal como lo indica el conocimiento acumulado al respecto, la motivación inicial es relevante para el manejo de expectativas de los participantes y su involucramiento genuino en las temáticas abordadas. El involucramiento incluye las dimensiones de comportamiento, emoción y cognición (Enjuanes y Morata, 2019).

Los principios del modelo R-N-R se complementan con la aplicación del Modelo Transteórico del Cambio, impulsado por Prochaska y Di Clemente, y que en su eje central asume la capacidad que tiene la persona para cambiar su comportamiento. Desde esta perspectiva, se entiende que los profesionales no solo son responsables de orientar a las personas a quienes atienden o intervienen, sino también de generar estrategias motivacionales destinadas a disminuir resistencias, ofrecer alternativas, reducir la deseabilidad social y clarificar los objetivos de cambio propuestos (División de reinserción social, 2016).

Asimismo, es importante tener en cuenta que este tipo de intervención se genera en un contexto coercitivo, en donde los programas de reinserción son parte de una técnica de regulación de la marginalidad que permite manejar a las clases sociales más desaventajadas, que habrían sido anteriormente abandonadas por el propio Estado (Wacquant, 2010). Hay que trabajar en estas resistencias y desconfianzas, estableciendo el espacio de los talleres como un lugar protegido, que debe estructurarse y establecer sus propias reglas y límites que regulen la interacción. La experiencia en la participación de los talleres permite visualizar, por parte del equipo, la puesta en práctica de habilidades sociales básicas de las personas privadas de libertad, necesarias en su proceso de resocialización.

Se constata la necesidad de generar procesos psicosociales restauradores previos a la intervención grupal desarrollada en los talleres. Esto se explica debido a la cronicidad de los problemas asociados a los factores de riesgo que genera en este grupo la necesidad de una intervención de mayor profundidad y de tipo terapéutica anterior a la socioeducativa. Debido a la cantidad de casos y lo reducido del equipo psicosocial del centro, esto se da, en el mejor de los casos, de forma simultánea.

Por tanto, y en relación con lo mencionado anteriormente, el manejo de la narrativa como técnica y método permite complementar de mejor forma los procesos individuales con los grupales. El enfoque narrativo tiene en cuenta los acontecimientos vividos, el contexto, las creencias de cada persona. Asume que las personas tenemos habilidades, capacidades y creencias que nos ayudan a reducir la influencia de las dificultades a las que, inevitablemente, nos enfrentamos a lo largo de nuestras vidas.

Si bien existe un vínculo directo en entender que la narrativa se asocia a lo individual y terapéutico únicamente, no es impropio establecer sus virtudes al servicio de la intervención grupal. Se requiere mayor comprensión y formación en la narrativa como técnica y método por parte de quienes trabajen con personas privadas de libertad, pues el relato se constituye en el medio mediante el cual se desarrolla el proceso, como una realidad discursiva (Guerrero, 2014). Sin embargo, desde el modelo R-N-R se establece utilizar técnicas para promover el cambio de los patrones de conducta desadaptados o problemáticos, basándose en el enfoque cognitivo-conductual.

Se visualizan dos conductas extremas que reflejan las tendencias que experimentan quienes fueron parte de la intervención grupal. Por un lado, se produce la normalización de la conducta delictiva, utilizando distintos argumentos que la explican, refuerzan y justifican y, por otro, tendencias a la deseabilidad social, representado en la necesidad de responder a una conducta prosocial. Las respuestas de las personas participantes se manifiestan desde lugares comunes, discursos aprendidos sobre la base de lo considerado correcto. El asumir un rol que corresponde a una etiqueta asociada a la conducta delictiva por la cual se está con privación de libertad, deriva en la construcción social de un sujeto de intervención con base en categorías analíticas criminológicas.

3.2.2. Coherencia. Respecto de los elementos ético-políticos de la intervención

El carácter político del trabajo social se hace presente en la tensión que existe entre el control y encuadramiento de las clases subalternas y la lucha por los derechos de ciudadanía y el acceso a servicios/recursos fundamentales (Marro, 2005).

Las características de la profesión están en sintonía con los fundamentos de la política de reinserción social, en tanto existe un compromiso explícito con los derechos humanos, la dignidad y la emancipación de las personas. Se evidencian tensiones propias en el proceso de intervención en tanto el equipo ejecutor, es punto de inflexión en un contexto coercitivo. Por ejemplo, la condición de grupo cautivo puede ser un obstáculo para el desarrollo de la intervención y para el logro de los objetivos. En este sentido es importante considerar que el contexto de cárcel es involuntario pero la participación en los talleres debe ser voluntaria. La conciliación de aspectos contradictorios, dados por el contexto en que se realiza la intervención y el propósito final de la misma (reinserción), genera espacios distorsionados de incertidumbre.

Por otra parte, la construcción de un sujeto social que responde a una categoría creada, que es la Persona Privada de Libertad, implica la sujeción del mismo a características que le sitúan en un estereotipo (derivado de la definición de características comunes) que restan a su individualidad. Esto es una característica propia de las políticas públicas que, para hacerlas específicas, tienden a definir al sujeto de su intervención desde las similitudes más que desde las diferencias o particularidades. Desde los procesos de sistematización se pretende recuperar esas particularidades desde la ponderación de los procesos.

La disposición de equipo a trabajar en la reinserción: en este punto se genera un proceso de problematización del concepto de reinserción social por parte del equipo, pues se entiende que muchas personas privadas de libertad nunca han estado insertas. Por tanto, este compromiso social está además cruzado por la historicidad de los sujetos, sus trayectorias vitales y los elementos contextuales presentes. La constitución y validación de las personas privadas de libertad como sujetos de derechos en el proceso de intervención responde a la construcción de sujetos.

Finalmente, se precisa que la instrumentación de los servicios profesionales se ve fortalecida por la fragmentación de los ámbitos de la vida de los sujetos de intervención, generando una intervención incompleta e insuficiente. La fragmentación programática, derivada de la fragmentación de la política social, es restrictiva de una real transformación individual, colectiva y social (Hernández y Mondragón, 2019).

3.2.3. Utilidad. Respecto de lo técnico-operativo de la práctica

La dimensión técnico-operativa del trabajo social es el quehacer profesional, la práctica, las acciones y estrategias que el trabajo social realiza para dar solución o abordar una problemática social. Corresponde a aquellos procesos determinados por una serie de instrumentos que operativizan el quehacer, en los que cotidianamente se insertan las profesiones en las instituciones y que legitiman el valor de uso de la profesión. A través de ella, es posible visualizar de forma concreta el encuentro entre los intereses institucionales y las posturas profesionales, el cual puede ser contradictorio o de consenso (Villalobos, 2013).

Se requiere proyectar una intervención que despeje las premisas de deseabilidad social, derribe mitos, rompa estereotipos y nivele expectativas. Esto implica instalar estrategias de problematización y proyección de efectos o consecuencias de las conductas antisociales. Sin embargo, las condiciones y recursos disponibles atentan contra este propósito. En específico, es necesario abordar problemas de infraestructura y espacios limitados para el trabajo grupal y el tiempo destinado para este propósito.

El aumento de duración de las sesiones: se cuenta con 1 hora para la realización de los talleres, tiempo insuficiente para el buen desarrollo de las sesiones. Esto se genera, además, en un contexto en donde la dinámica interna de la cárcel establece pocas horas de libre tránsito dentro del establecimiento penitenciario. De acuerdo con lo constatado en el informe de la Fiscalía Judicial (2018), Gendarmería de Chile ha establecido un sistema de horarios que resulta “completamente disfuncional a los objetivos de reinserción social descritos anteriormente” (p. 5). En particular, este problema se expresa en encierros prolongados que derivan en que las personas privadas de libertad pueden pasar encerradas, ya sea en celdas individuales o colectivas, entre 14 y 16 horas diarias. A esto se suma el nivel hacinamiento en las celdas y la carencia de servicios higiénicos y de una adecuada ventilación y sistema de iluminación (Fiscalía Judicial, 2018).

Adicionalmente se propone reforzar las habilidades de escucha activa, lo que permitirá generar espacios de confianza y la comprensión de las experiencias personales y con ello disminuir la preocupación constante por parte de quienes participan de no verse vulnerables frente al grupo. Los talleres deben realizarse con un grupo pequeño para establecer vínculos de confianza que permitan trabajar de forma menos superficial los temas de interés.

Se establecen los beneficios de la conformación de grupos mixtos y diversos, compuestos por mujeres y hombres de distintas edades; ya que la experiencia indica que quienes participaron de instancias de conformación grupal diversa lograron mayor apertura temática, tratamiento de mayor profundidad, disminuyen apariencias y resistencias.

El desarrollo temático de las sesiones se favorece con la diversidad etaria del grupo. La participación de adultas mayores genera un ambiente de respeto y control de las dinámicas grupales, en coherencia con la cultura carcelaria, que indica respeto a los adultos mayores, por tanto, su presencia regulaba las dinámicas de los grupos. La prisionización incorpora elementos culturales propios de la dinámica interna, produciéndose un proceso de socialización individual, reforzado por el sistema social de las instituciones penitenciarias, lo que se expresa en la adquisición de patrones informales de la cultura penitenciaria (Alfageme, Quezada y Domínguez, 2018).

CONCLUSIONES

La reinserción social requiere de acciones que van más allá de talleres que simulen situaciones para ensayar las interacciones que prontamente las personas privadas de libertad deberán enfrentar. Requiere de un trabajo articulado de redes que permita asumir la reinserción como una tarea de la sociedad en su conjunto y no como una situación que deban afrontar solo las personas que buscan reinsertarse. El modelo R-N-R focaliza su intervención en aspectos individuales desde la activación cognitivo-conductual de patrones pertinentes para la reinserción, según diagnóstico realizado, focalizando la intervención en gestionar los riesgos y necesidades que presenta la persona y que obstaculizarían un eventual proceso de reinserción.

Está probado que las acciones individuales por sí solas no están dando los resultados esperados y la tasa de reincidencia es alta. Se requiere de una política de Estado, que aborde la delincuencia no desde la marginalidad sino desde la necesidad de mantener la paz y cohesión social. Para ello se requiere de disposición política, presupuestaria y también el compromiso de los equipos profesionales y sus jefaturas para generar espacios de análisis que permitan evaluar las intervenciones, desde sus resultados, pero también ponderar los procesos que llevan a estos resultados y no solo replicar un modelo, programa, sin la adecuación ni consideración de los elementos contextuales en donde se está implementando. En este sentido, el apoyo pospenitenciario es fundamental. La literatura indica que una de las principales preocupaciones de las personas privadas de libertad es enfrentar las dificultades económicas (García; Caravaca, Sánchez y Luna, 2016) luego del cumplimiento de la pena.

Respecto de la conceptualización de la reinserción social, en la actualidad se observa, por parte de quienes ejecutan la materialización de la política de reinserción, que habitualmente se utiliza el término reinserción social como sinónimo de rehabilitación, aun cuando son distintos ya que la rehabilitación proviene originariamente de un modelo médico en el cual la infracción de ley se homologa a enfermedad. Sin embargo, la reinserción requiere de procesos terapéuticos integrales, desde la intervención biopsicosocial, considerando que esta se ajuste al grado de riesgo que presente la persona (Robles y Tereucan, 2015). La reinserción se asocia con la resocialización; sin embargo, la estructura y dinámica de los procesos intrapenitenciarios hace entender que esta responde más bien a un beneficio que a un derecho. Las condiciones sustantivas en que se hace efectiva la privación de libertad es contradictoria con la idea de la reinserción. Las condiciones carcelarias actuales (infraestructura y servicios) representan un obstáculo para cualquier proceso superior. Es decir, la capacidad de análisis, la participación y la motivación por aprender cosas nuevas, se ve mermada en un contexto de privación de libertad, en coincidencia con lo que menciona Enjuanes y Morata (2019).

Se releva la importancia de la sistematización de las prácticas profesionales orientadas a la reinserción social, ya que se requiere de espacios de análisis desde los equipos que las ejecutan e implementan, institucionalizados y estructurados dentro de las unidades. Este análisis no solo debe circunscribirse a la individualidad de los sujetos, sino también problematizar la coherencia entre la práctica profesional, las perspectivas teóricas que las sustentan, considerando que el quehacer profesional, parte de la intervención social, es la instrumentalización experta en pos de un objetivo, tal como lo menciona Iamamoto (2003). Si bien en ella coinciden los aspectos teóricos, éticos y operativos, en complemento de los elementos normativos que se establecen para abordar el fenómeno, en la actualidad la intervención social no puede quedar circunscrita a este nivel de aplicación tecnológica que entrega servicios desde una noción compensatoria (Molina y Moreno, 2018; Galaz y Montenegro, 2015).

Según Sandoval (2001), el objeto de la sistematización es la práctica, y la práctica es la operacionalización de la intervención social. La lectura constante de la práctica, incluso de manera sincrónica; es decir, en el mismo proceso de implementación de la misma, como lo es la descripción e interpretación de cada una de las sesiones, es fortalecida con la relectura posterior, una vez finalizados los talleres. En esta instancia posterior se logra profundizar en aspectos que se intuían a medida que se ejecutaba el proceso de intervención grupal, contrastándola con los elementos propios de la disciplina del trabajo social y que responden a las tres dimensiones de la misma. En este sentido, la sistematización, como la investigación de la intervención que incide en la misma, incentiva el diálogo entre los saberes prácticos y teóricos, lo que induce a la reflexión constante de las realidades sociales y que derivan en el análisis de los condicionantes de la misma (Moreno y Molina, 2018), provocando la generación y retroalimentación del conocimiento social a través de la experiencia. Esto debe incorporarse en el propio desarrollo del proceso de intervención. Desde el modelo se incorporan espacios de evaluación individual, estandarizada a través del logro de indicadores de mejora. Sin embargo, no se planifican espacios de análisis en profundidad de las situaciones particulares de cada persona privada de libertad.

Para asegurar que la intervención profesional sea transformadora y no reproduzca las desigualdades y relaciones de poder del medio externo, es especialmente importante no perder de vista la coherencia existente entre estas tres dimensiones, y que finalmente se hará visible en la práctica misma. La articulación y vinculación de estas dimensiones dará consistencia y permanencia a la práctica profesional. Con ello minimizamos la argumentación pragmática, propia de la instrumentalización, que implica la mecanización de los procesos y la opacidad del análisis en torno a elementos simplistas y que no absorben la complejidad del fenómeno que se trabajará, consiguiendo con ello “ser la articuladora de reflexión/acción por excelencia” (Ortega, 2015). De la misma manera, es importante cuestionar la fragmentación programática y de la propia intervención, problematizando la integralidad de la misma (Robles y Tereucan, 2015).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alcaíno, E. (2018). Derechos Humanos de los privados de libertad. Las cárceles en Chile: ¿avances o mantenimiento de status quo? En Vial, T. (ed.). Informe Anual de Derechos Humanos en Chile. Pp. 38-403). Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales.

Alfageme, S.; Quesada, C. y Domínguez, A. (2018). Relation between prison factor and personality dimensions’ Eysenck extraversion and neuroticism. Cuadernos de medicina forense, 24(1-2), 14-22. Recuperado de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062018000100014&lng=en. Epub Sep 21, 2020.

Barnechea, M. y Morgan, M. (2010). La sistematización: producción de conocimientos desde y para la práctica. Revista Tendencias & Retos (15), 97-107. Recuperado de: http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tendencias/rev-co-tendencias-15-07.pdf

Cárcamo, J.; Flandes, I.; López, V. y Ovalle, I. (2017). Cárcel y reinserción social: experiencia de exinternos del sistema penitenciario cerrado residentes en Puerto Montt. Tesis de pregrado. Recuperado de: http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2017/bpmc265c/doc/bpmc265c.pdf

Centro de derechos humanos (UDP) (2018). Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile. Recuperado de: https://derechoshumanos.udp.cl/informe-anual/

Piña, E. y Jeldres, M. (2017). Sistema carcelario en Chile: propuestas para avanzar hacia una mayor efectividad y reinserción. Centro de Políticas Públicas UC. Temas de la Agenda Pública, año 12, n.º 93.

División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2016). Modelo de intervención social. Recuperado de: http://www.reinsercionsocial.gob.cl/media/2018/07/Modelo_Intervenci%C3%B3n-03_2017.pdf

Enjuanes, J. y Morata, T. (2019). Modelos penitenciarios educativos como base del éxito en la reinserción social de las personas privadas de libertad. Boletín Criminológico, 25. Recuperado de: https://doi.org/10.24310/Boletin-criminologico.2019.v25i2019.7131

Expósito, D y González, J. (2017). La sistematización como herramienta para la investigación. Gaceta Médica Espirituana, 19(2). Recuperado de: https://www.medigraphic.com/pdfs/espirituana/gme-2017/gme172c.pdf

Fiscalía Judicial, Corte Suprema (2018). Informe Anual Centros Penitenciarios. Santiago de Chile. Recuperado de: file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Oficio%20N14-2018%20Informe%20Recintos%20Penitenciarios%202018%20(1).pdf

García-Jarillo, M.; Caravaca-Sánchez, F., Sánchez-Alcaraz, C. y Luna, A. (2016). Psychosocial stressors perceived in the process of social reintegration and compliance time remaining in prison sentence. Revista Española de Sanidad Penitenciaria, 18(2), 49-95. Recuperado de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-06202016000200003&lng=en&tlng=en.

Galán, D y Moraleda, A. (2018). Reflexiones sobre el impacto de la privación de libertad en la dimensión emocional de los internos recluidos en los centros penitenciarios españoles. La educación emocional como complemento a la reinserción y reeducación. Estudios y Propuestas Socioeducativos, Edetania, (53), 225-240. Recuperado de: https://revistas.ucv.es/index.php/Edetania/article/view/60

Galaz, C y Montenegro, M. (2015). Gobernamentalidad y relaciones de inclusión/exclusión: los dispositivos de intervención social dirigidos a mujeres inmigradas en España. Universitas Psychologica, 14(5), 1667-1680. Recuperado de: https://doi.org/10.11144/Javeriana.up14-5.grie

Gendarmería de Chile (2021). Estadística de la población atendida general. Recuperado de: https://www.gendarmeria.gob.cl/estadisticaspp.html

Guerrero, J. (2014). Recursos Narrativos para el Trabajo Social con Grupos. Humanismo y Trabajo Social, 12, 95-108. Recuperado de: https://pdfs.semanticscholar.org/c2fb/ce7df4b0448c5754b3cea04305be49530eea.pdf

Hernández, G. y Mondragón Esquivel, R. (2019). Los desafíos de la Ley Nacional de Ejecución Penal en México. Cuestiones constitucionales, (40), 425-450. Recuperado de: https://doi.org/10.22201/iij.24484881e.2019.40.13240

Iamamoto, M. (2003). Servicio Social contemporáneo. Trabajo y formación profesional. Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social Cortez.

Letelier, C.; Cerda, A. y Díaz, D. (2019). Resumen ejecutivo evaluación programas gubernamentales (EPG), programas de rehabilitación y reinserción social. Ministerio de Justicia. Gendarmería de Chile. Recuperado de: https://www.dipres.gob.cl/597/articles-189326_r_ejecutivo_institucional.pdf

Marro, K. (2005). Hacia la construcción de un trabajo social crítico latinoamericano. Algunos elementos para su problematización. Revista Cátedra Paralela, (2). Recuperado de: http://atsmac1982.blogspot.com/2017/09/hacia-la-construccion-de-un-trabajo.html

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2017). Política Pública de Reinserción Social 2017. Recuperado de: http://www.reinsercionsocial.gob.cl/media/2017/12/Politica-Publica-Reinsercion-Social-2017_vd.pdf.

Moreno, M y Molina, N. (2018). La intervención social como objeto de estudio: discursos,

prácticas, problematizaciones y propuestas. Revista Athenea Digital, 18(3), 1-29. Recuperado de: https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2055.

Morales, A.; Welsch, G.; Cárcamo, J.; Aguilar, L. y Sosa, M. E. (2015). Reinserción social y laboral de infractores de ley estudio comparado de la evidencia. Recuperado de: https://pazciudadana.cl/biblioteca/documentos/reinsercion-social-y-laboral-de-infractores-de-ley-estudio-comparado-de-la-evidencia-abril-2015/.

Netto, J. (2004). Trabajo social de cara a la realidad latinoamericana. Revista Prospectiva, (9). Cali, Colombia, Universidad del valle. Recuperado de: DOI: https://doi.org/10.25100/prts.v0i9.7351.

Ortega, M. (2015). Trabajo social como transdisciplina: hacia una teoría de la intervención. Cinta de Moebio, (54), 278-289. Recuperado de: https://dx.doi.org/10.4067/S0717-554X2015000300005.

Prison Insider (2020). Chile. Recuperado de: https://www.prison-insider.com/es/fichapais/chili-2020.

Robles, C. y Tereucán, J. (2015). Efectividad de la Medida de Libertad Vigilada: Experiencia del Centro de Reinserción Social de Angol. Cuadernos de Trabajo Social, (7), 63-85. Santiago de Chile: Universidad Tecnológica Metropolitana. Recuperado de: https://cuadernots.utem.cl/?p=52.

Sánchez, M y Piñol, D. (2015). Condiciones de vida en los centros de privación de libertad en Chile. Análisis a partir de una encuesta aplicada a seis países de Latinoamérica. Universidad de Chile. Instituto de Asuntos Públicos Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana.

Sandoval, A. (2016) Propuesta Metodológica para sistematizar la práctica profesional del Trabajo Social. Capítulo 6, La Sistematización. Buenos Aires, Argentina: Editorial Espacio. Recuperado de: https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/46554.pdf

Sepúlveda-Hernández, E. (2021). Sentipensar la pandemia COVID-19 desde la sistematización de la experiencia en Trabajo Social: reflexiones del profesor Óscar Jara Holliday. Prospectiva, (31), 131-150. Recuperado de: https://doi.org/10.25100/prts.v0i31.10653

Villalobos, M. (2013). El Trabajo Social y lo técnico operativo: una aproximación crítica de la instrumentalidad en el sistema penitenciario. Revista Costarricense de Trabajo Social, (25). Recuperado de: https://revista.trabajosocial.or.cr/index.php/revista/article/view/278

Waqcuant, L. (2010). Castigar a los pobres, el gobierno neoliberal de la inseguridad social. Barcelona, España: Gedisa.